Brustkrebs-Screening: Frauen werden seit Jahrzehnten betrogen

Irreführende Schlagzeilen

Von der «ARD» bis zur «Bild»-Zeitung berichteten deutsche Medien über eine neue Studie der Universität Münster zur Wirksamkeit des Mammographie-Screenings. Die Pressemeldungen der Universität, des Bundesamts für Strahlenschutz und des Bundesministeriums für Gesundheit feiern eine beeindruckende Zahl: «Unter den Frauen, die an dem Screening teilnahmen, gingen die Brustkrebs-Todesfälle demnach zwischen 20 und 30 Prozent zurück.»

Auch die deutsche Kassenärztliche Bundesvereinigung – ein Träger des Screening-Programms – verkündet unter dem Titel «Mammographie-Screening rettet Leben» dieselbe Zahl. Und «Bild» glaubt: «Seit 20 Jahren rettet das Mammografie-Screening in Deutschland nachweislich Leben.»

In der Schweiz hatten die Krebsliga und Gesundheitsbehörden Frauen jahrelang mit den gleichen völlig irreführenden Zahlen zum regelmässigen Screening der Brüste verführt. Noch heute bieten mehrere Kantone ein «Früherkennungsprogramm» an und die Krankenkassen subventionieren es, indem sie die Franchise nicht belasten.

Nur gesunde Frauen

Screening-Programme zur Früherkennung von Brustkrebs betreffen nur Frauen ohne Symptome und ohne familiäre Belastung. (Frauen mit Symptomen oder mit nahen Verwandten, die an Brustkrebs gestorben sind, haben ein vielfach höheres Risiko, an Brustkrebs zu sterben. Für sie ist der Nutzen von Mammographien unbestritten.)

Screening-Programme für Gesunde bieten alle Kantone an – mit Ausnahme von ZH, ZG, AG, LU, BL, UR, SZ NW, OW, UR und GL. Frauen ab 50 Jahren werden alle zwei Jahre zu einer Mammografie zur Früherkennung eingeladen.

Unstatistik des Monats

Der Berliner Risiko-Spezialist und Buchautor Professor Gerd Gigerenzer, der Dortmunder Statistiker Professor Walter Krämer, Statistik-Spezialistin Katharina Schüller und Professor Thomas K. Bauer vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung haben die Falschinformationen über das Brustkrebs-Screening zur «Unstatistik des Monats» erhoben. Im Folgenden ihre Darlegungen, warum das Mammographie-Screening nicht hält, was es verspricht.

Screenings verlängern das Leben keinen einzigen Tag

Die Realität sieht so aus: Seit Einführung des Mammographie-Screenings wurden Frauen über Nutzen und Schaden systematisch in die Irre geführt – denn nicht zuletzt ist es eine milliardenschwere Einnahmequelle für Radiologen, Kliniken und Gerätehersteller.

Die «20 bis 30 Prozent weniger Todesfälle» sind ein aufgewärmtes, längst widerlegtes Beispiel. Bevor wir die Entstehung dieser Zahlen einordnen: Was sagen die besten wissenschaftlichen Studien – insbesondere die acht existierenden randomisierten kontrollierten Studien mit insgesamt rund 500’000 Frauen?

- Lebenserwartung: Es gibt keinen Beleg dafür, dass Frauen, die am Screening teilnehmen, auch nur einen Tag länger leben als jene, die nicht teilnehmen.

- Krebssterblichkeit: Die Gesamtsterblichkeit an Krebs – einschliesslich Brustkrebs – ist in beiden Gruppen gleich.

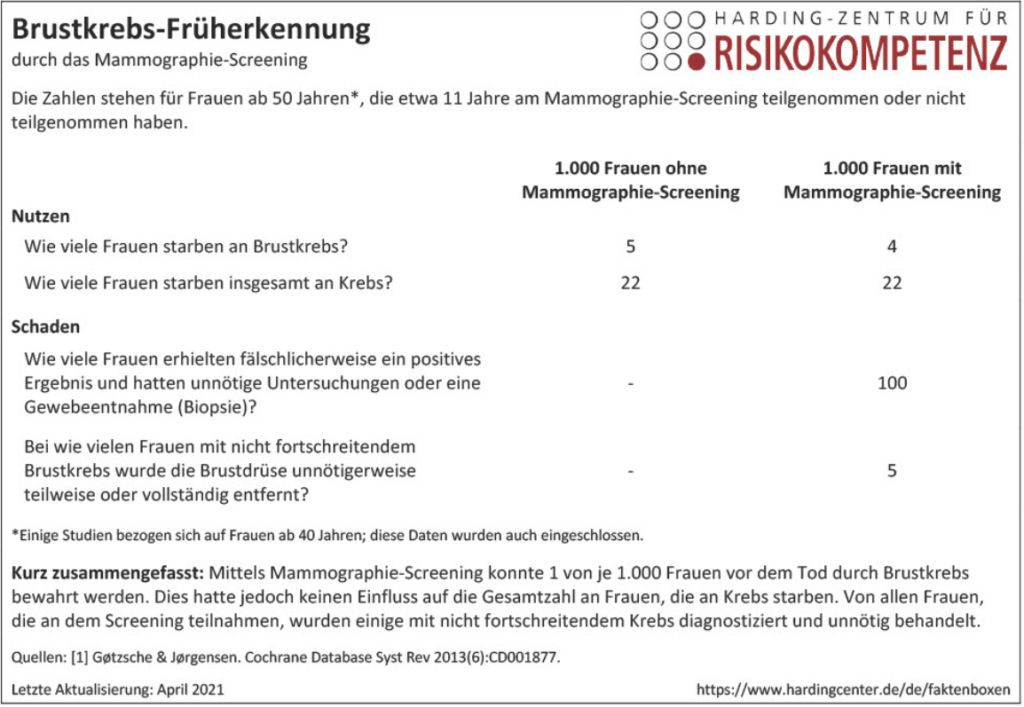

- Brustkrebssterblichkeit: Von jeweils 1000 Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren sterben in einem Zeitraum von etwa elf Jahren rund fünf an Brustkrebs, wenn sie nicht am Screening teilnehmen. In der Screening-Gruppe sind es vier (eine weniger in elf Jahren). Doch gleichzeitig stirbt dort eine Frau mehr an einem anderen Krebs – was erklärt, warum die Gesamt-Krebssterblichkeit unverändert bleibt (siehe Punkt 2).

- Risiken des Screenings: Neben einer (geringen) Strahlenbelastung gibt es zwei wesentliche Risiken:

– Etwa jede zehnte gesunde Frau erhält ein falsch-positives Ergebnis, was unnötige Ängste, weitere Untersuchungen oder Biopsien nach sich zieht.

– Einige Frauen erhalten eine Krebsdiagnose, obwohl sie eine sehr langsam oder nicht-fortschreitende Zellveränderung haben, die zu Lebzeiten nie Beschwerden verursacht hätte – und ihnen wird unnötigerweise Brustgewebe oder gar die vollständige Brust amputiert (siehe folgende Faktenbox des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam).

Mammographie-Screening rettet kein Leben

Der frühere deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach – der das Screening-Programm gemeinsam mit der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt eingeführt hatte – äusserte sich inzwischen kritisch. Gegenüber dem «Spiegel» erklärte Lauterbach: «Alle neuen Erkenntnisse sprechen in der Tendenz eher gegen das Screening.» Es sei an der Zeit, den Brustkrebscheck neu zu bewerten.

Weitere Politiker sollten diesem Schritt folgen und eingestehen, dass die Einführung ein Fehler war.

In der Schweiz haben einige Kantone und die Krebsliga ihren Kurs bereits korrigiert. Die Krebsliga, die zwei Jahrzehnte lang verbreitete, das Screening führe zu 20 bis 30 Prozent weniger Todesfälle, informiert heute, dass von 1000 Frauen, die 20 Jahre lang alle 2 Jahre zur Früherkennung gehen, nur «16 statt 20 Frauen sterben». Die Krebsliga behauptet jedoch immer noch, dass dadurch «4 Leben gerettet» würden.

Das ist falsch. Es sterben in 20 Jahren ganz wenige Frauen weniger an Brustkrebs, aber nicht an Krebs insgesamt. Es werden keine Leben gerettet. Der Gesamtnutzen für Frauen ist Null (siehe Punkt 3 oben).

Aktuell wenden die deutschen Krankenkassen jährlich etwa eine Milliarde Euro für das Screening-Programm auf. Sie könnten dieses viele Geld effektiver dort einsetzen, wo tatsächlich Leben gerettet werden.

Die beiden entscheidenden Informationen – dass es keinen Nachweis gibt, dass Screening die Lebenserwartung verlängert, und keinen Nachweis, dass das Screening es weniger wahrscheinlich macht, an Krebs zu sterben – werden Frauen so gut wie nie mitgeteilt.

Auch die Medienberichte zur aktuellen Münsteraner Studie klärten darüber nicht auf.

Der Trick mit den relativen Risiken

Wie kommt man zu der vermeintlich spektakulären Reduktion der Brustkrebssterblichkeit in Höhe von 20 bis 30 Prozent? Diese Zahl ist keineswegs neu. Bereits bei der Einführung des Mammographie-Screenings wurde von der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt – und in der Schweiz von der Krebsliga und von kantonalen Gesundheitsbehörden – mit dieser Zahl geworben.

Der statistische Trick ist alt: Man informiert über die relative Reduktion der Brustkrebssterblichkeit. Unterschlagen werden die absoluten Zahlen: Die Sterblichkeit sinkt während elf Jahren von 5 auf 4 unter je 1000 Frauen, also um 1 von 1000, oder um 0,1 Prozentpunkte (siehe Punkt 3).

Stattdessen präsentiert man diesen Effekt als relative Reduktion von 20 Prozent (von 5 auf 4), oft aufgerundet auf 30 Prozent. Diese Darstellungsweise überhöht den winzigen Effekt dramatisch.

Die kommunizierten «20 bis 30 Prozent» in den Pressemeldungen der Universität Münster, des Bundesamts für Strahlenschutz und des Bundesministeriums für Gesundheit sind damit nicht nur irreführend, sondern stellen einen klaren Verstoss gegen die seit langem etablierten Standards der evidenzbasierten Gesundheitskommunikation dar, die von vielen anderen Akteuren im Gesundheitssystem und von kritischen Journalistinnen und Journalisten regulär eingehalten werden.

Korrekte Information

Auch die Deutsche Krebshilfe warb in ihren ersten Broschüren mit der relativen Risikoreduktion in Höhe von 20 bis 30 Prozent. Unstatistik-Autor Gerd Gigerenzer arbeitete um 2010 mit der Krebshilfe zusammen: Gemeinsam wurden die relativen Risiken – ebenso wie die irreführenden Fünf-Jahres-Überlebensraten – aus dem «Blauen Ratgeber Brustkrebs» gestrichen und durch verständliche absolute Zahlen ersetzt. Heute finden sich in den Broschüren tatsächlich keine relativen Risiken mehr, und auch über Nachteile wird informiert.

Bei der Schweizer Krebsliga dauerte es ein paar Jahre länger.

Doch selbst die besten Informationsmaterialien überzeichnen den Nutzen des Screenings weiterhin, wie etwa die aktuelle Broschüre des Gemeinsamen Bundesausschusses zeigt, die bundesweit an Frauen verschickt wird. Dort steht nicht, dass das Screening das Leben nicht verlängert, und auch nicht, dass 1 von 1000 Frauen weniger an Brustkrebs stirbt. Stattdessen heisst es: «3 bis 8 von je 1000» (Schweizer Krebsliga: «4 von je 1000 Frauen»).

Wie kommt das zustande? Man rechnete anscheinend den Effekt, der für einen Zeitraum von etwa elf Jahren nachgewiesen ist, linear auf 25 Jahre hoch – ohne ausreichende wissenschaftliche Grundlage. Die einzige Studie, die den Effekt über 25 Jahre verfolgte (mit 100’000 Frauen), fand überhaupt keinen Rückgang der Brustkrebssterblichkeit durch Screening-Programme.

Informierte Entscheidung setzt vollständige Information voraus

«Tagesschau online» der ARD betont, «jede Frau kann für sich selbst entscheiden». Doch wie soll eine Entscheidung möglich sein, wenn Ergebnisse unvollständig und verzerrt dargestellt werden?

Frauen und Frauenorganisationen sollten hier einschreiten. Leitmedien wie die «ARD» und Institutionen wie das Gesundheitsministerium müssen sich endlich klar auf die Seite der Wissenschaft stellen – und dafür sorgen, dass Frauen wirklich informiert entscheiden können.

Infosperber warnt schon seit 14 Jahren vor der Irreführung

Die Infosperber-Beiträge über Nutzen und Schaden der Mammographie-Screenings können Sie im Dossier «Sinn und Unsinn der Früherkennung» konsultieren.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Danke für diesen Artikel! Was mit Frauen seit jeher in der Medizin gemacht wird ist jenseitig. Wo am einen Thema zuwenig Interesse gezeigt und geforscht wird, wird anderswo sinnlos „über“untersucht und natürlich auch nur dort, wo es ordentlich die Kasse füllt. Mich hat dieses automatische Schreiben kurz nach meinem 50. Geburtstag, das noch dazu so formuliert ist, dass es schon als Druckausübung ausgelegt werden kann, richtig hässig gemacht. Eben aus den von Ihnen dargelegten Gründen. Es ist eine Frechheit, mit Lügen und Propaganda auf Kosten der Frauen und ihrer Brüste Kapital schlagen zu wollen – im Grunde eine weitere Objektisierung der Brüste im reiferen Alter – diesmal für die „Medizin“. Nein danke!

Hervorragend analysiert. Wer relative Veränderungen angibt, sollte immer auch absolute Veränderungen angeben müssen, also z.B.: Eine Reduktion um 30%, von 3 Promille auf 2 Promille, damit sich die Leute selbst ein Bild machen können, wie gross das Risiko vorher und nachher ist… Vielleicht könnte man rein relative Aussage über das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb angreifen?