Computertomografien erhöhen das Leukämierisiko bei Kindern

«Keine Mutter verzichtet freiwillig auf die Computertomografie, wenn ihr Kind ein paar Tage lang Kopfweh hat», prangerte Marcel Rohr, Chefredaktor der «Basler Zeitung», kürzlich die Ansprüche von Prämienzahlenden an. Anlass für seinen Kommentar waren die exorbitanten Krankenkassenprämien.

US-Wissenschaftlerinnen warnen nun aus anderen Gründen vor übereilten Computertomografien bei Kindern. Ihr Argument sind nicht die Kosten, sondern die möglichen Folgen dieser Untersuchung, bei der Röntgenstrahlen eingesetzt werden.

Ihr beunruhigender Verdacht: Schätzungsweise ein Viertel aller Krebserkrankungen bei Kindern und jungen Erwachsenen, die von Blut- oder Immunzellen ausgehen – dazu zählen etwa Leukämie und Lymphdrüsenkrebs (Lymphome) –, sind auf frühere CT-Untersuchungen des Kopfes zurückzuführen. Die im «New England Journal of Medicine» veröffentlichte Studie der Wissenschaftlerinnen ist ein Argument für den sparsamen Einsatz der Computertomografie (CT) bei Kindern.

Ein bis zwei CTs vom Kopf machten es demnach fast doppelt so wahrscheinlich, dass das Kind später eine der genannten Krebserkrankungen bekam, verglichen mit Kindern, die gar nicht geröntgt wurden. Von allen Körperpartien wurden im Computertomografen am häufigsten die Kinderköpfe durchleuchtet. Vor drei Jahren hatte eine europäische Studie ergeben, dass von 10’000 Kindern, deren Kopf im CT untersucht wird, schätzungsweise eines in den folgenden 5 bis 15 Jahren an einem strahlenbedingten Hirntumor erkrankt.

Grosse Unterschiede innerhalb der Schweiz

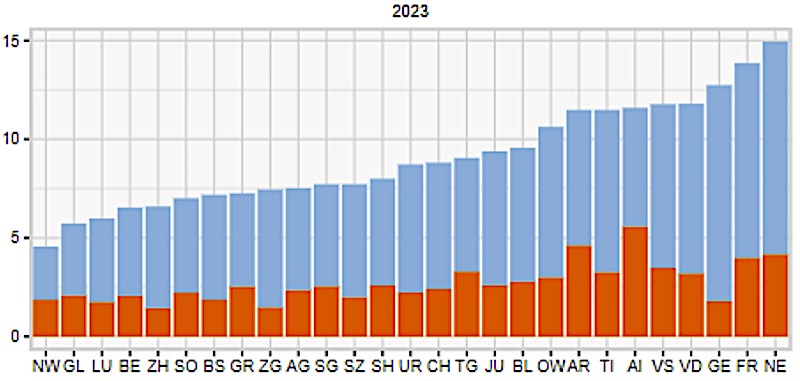

Was Untersuchungen und Behandlungen betrifft, bestehen in der Schweiz grosse kantonale Unterschiede, die medizinisch nicht erklärbar sind. Bei den CT-Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen schwingen seit Jahren vier Kantone oben aus: Genf, Waadt, Fribourg und Neuenburg. Das gleiche Bild zeigt sich bei den Erwachsenen.

Massgebend für die Auswertung ist der Wohnort (nicht der Untersuchungsort). Von allen Kindern und Jugendlichen kamen diejenigen im Kanton Neuenburg 2023 am häufigsten in den Computertomografen: Etwa 15 CT-Untersuchungen pro 1000 Kinder und Jugendliche waren es dort. Von denjenigen in Nidwalden – am Ende der vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) erstellten Liste – waren es weniger als fünf pro 1000.

Diese Zahlen lassen sich nur grob mit der US-Studie vergleichen. Dort fanden pro Jahr durchschnittlich 7,3 CT-Untersuchungen pro 1000 Kinder und junge Erwachsene statt. Für einen Vergleich der Strahlendosen fehlen Infosperber die Daten.

Auch CT-Untersuchungen des Gehirns (3 pro 1000) wurden bei den jungen Bewohnerinnen und Bewohnern Neuenburgs häufiger als in jedem anderen Kanton gemacht. CT-Aufnahmen vom Gesichtsschädel bzw. von den Nasennebenhöhlen fanden in der Altersgruppe 0 bis 18 Jahre hingegen bei den im Kanton Obwalden ansässigen am häufigsten statt (ca. 3,5 pro 1000 Kinder und Jugendliche).

Viel höhere Strahlendosis als beim Röntgen

Die bei der CT-Untersuchung abgegebenen Röntgenstrahlen erreichen auch das Knochenmark. Dort werden die besagten Blut- und Immunzellen gebildet. Die durchschnittliche Strahlendosis, die auf das kindliche Knochenmark bei einer CT-Untersuchung des Kopfes einwirkte, betrug in der aktuellen Studie rund 14 Milligray (mGy) – über 1000-mal mehr, als dies beispielsweise beim Röntgenbild der Lungen der Fall war (durchschnittlich 0,01 mGy Strahlendosis).

Röntgenaufnahmen wegen eines Beinbruchs oder einer Lungenentzündung sind deshalb – verglichen mit einem CT des Kopfs – weit weniger bedenklich: Weniger als ein Prozent der genannten Krebserkrankungen seien solchen Untersuchungen anzulasten, schreiben die Epidemiologin und Radiologin Rebecca Smith-Bindman und ihre Kolleginnen.

Grösstes Risiko in den Jahren nach der Untersuchung

Ihnen standen die Daten von über 3,7 Millionen Kindern zur Verfügung, die zwischen 1996 und 2016 geboren wurden und bei sechs US-Krankenversicherungen oder im kanadischen Ontario versichert waren. Daraus ging hervor, welche Krankheiten die Kinder hatten und wann sie radiologisch untersucht wurden. Darunter waren rund 206’000 CT-Untersuchungen des Kopfs sowie circa 1,5 Millionen Röntgenaufnahmen eines Sprunggelenks. Zu erwähnen ist, dass die durchschnittliche Strahlendosis beispielsweise beim CT des Kopfs in dieser Zeit dank technischer Fortschritte sank.

Die Wissenschaftlerinnen schätzten ab, welche Strahlendosen das Knochenmark der Kinder zu welchem Zeitpunkt im Leben erhalten hatte. Sie verglichen Kinder, die ein- oder mehrmals mit irgendeiner Methode geröntgt worden waren, mit solchen, die keine solchen Untersuchungen erhalten hatten.

Alles in allem seien schätzungsweise zehn Prozent aller Krebserkrankungen bei Kindern, die von Blut- oder Immunzellen ausgehen, durch Röntgenuntersuchungen verursacht. Sechs Monate bis vier Jahre nach der Untersuchung sei dieses Erkrankungsrisiko am höchsten. Ab dem Alter von fünf Jahren zeigte sich der Zusammenhang zwischen Röntgenuntersuchungen und späterem Blut- oder Lymphdrüsenkrebs am deutlichsten.

In absoluten Zahlen traten diese bösartigen Erkrankungen glücklicherweise selten auf: Von den über 3,7 Millionen Kindern, die im Mittel zehn Jahre lang nachbeobachtet wurden, bekamen rund 3000 eine der genannten Krebsarten. Etwa 300 dieser bösartigen Erkrankungen wären früheren Röntgenuntersuchungen anzulasten.

Auch kleine Strahlendosen können schaden

Selbst die als gering erachtete Strahlendosis von 10 mGy geht demnach mit einem höheren Risiko für die erwähnten Krebsarten einher. Im Allgemeinen gilt laut der Studie aber: Je höher die Strahlendosis, desto grösser ist auch das Risiko, dass ein Kind in den Jahren nach der Untersuchung an einer dieser Krebsarten erkranken wird.

Dennoch sind Röntgen- und CT-Untersuchungen wichtige und manchmal lebensrettende diagnostische Hilfsmittel. «Unsere Ergebnisse unterstreichen aber, wie wichtig es ist, ihren Einsatz sorgfältig abzuwägen und die Strahlendosis zu reduzieren, um die langfristige Gesundheit der Kinder zu bewahren», raten Smith-Bindman und ihre Kolleginnen allen Eltern und Ärzten.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Es istnicht falsch,auch auf einen lange bekannten Sachverhalt immer wieder mal hinzuweisen – und daß CT-Untersuchungeneine hohe Strahlenbelastung beinhalten , ist bekannt.Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung ist gesetzlich festgelegt(Röntgenverordnung).Moderne Geräte dokumentieren die Strahlendosis jeder Sequenz. Um das Bewußtsein auch der Patienten für das Problem wach zu halten,wurde der sog. Röntgenpaß eingeführt. Der Patient kann den Eintrag jeder Untersuchung mit Röntgenstrahlen verlangen -was aber nach meinem Eindruck praktisch in Vergessenheit geraten ist.Die im Strahlenschutz relevante Größe ist die Äquivalentdosis in Sievert mit der physikalischen Dimension ( absorbierte Energie in Joule/absorbierende Masse in kg). Für die CT-Strahlung gilt praktisch 1Gray = 1Sievert, was insofern wichtig als die Bezugsgröße im Srahlenschutz, nämlich der natürliche Strahlenpegel, in Sievert angegeben wird( ca. 1mSv/Jahr).

Als ich in die erste Klasse der Grundschule ging, kam ich regelmässig mit rasenden Kopfschmerzen nach Hause, die sich dann im Laufe des Nachmittags verflüchtigten. Meine Mutter schickte mich zum Augenarzt, dieser stellte eine Hornhautverkrümmung und Weitsichtigkeit fest u. verschrieb mir eine Brille. Die Kopfschmerzen nach der Schule waren Geschichte. Ganz ohne Röntgen usw. Warum in die Ferne schweifen – sieh, das Gute liegt so nah!

Das Thema «Schäden durch ionisierende Strahlung» war und ist vermintest Gelände ganz einfach weil viele gegensätzliche Interessen damit verbunden sind und weil nur wenige absolut verläßliche Daten verfügbar waren und sind. Das liegt an den hohen Hürden für Human-Experimenten. Eine ausreichend detailierte Erörterung ist hier gar nicht möglich.Folgende Stichworte sollten aber nicht fehlen:

1.das realistisch angesetze Unbedenklichkeitniveau entspricht der (gemessenen!) Schwankungsbreite des natürlichen Strahlungspegels 1,5 mSv +/- 0,5 mSv.

2..Ausgangswerte für das Krebsrisikos stammten aus wenig verläßlichen Extrapolationwerten der Atombombenabwürfe.Daher war der Niedrigdosisbereich immer besonders umstritten.

3.Der Organismus verfügt über Reparaturmechanismus für Strahlenschäden.

4.Allen Studien fehlt eine realistische Risikoabschätzung medizinischer Anwendungen:»mit Strahlung>Krebs,ohne Strahlung >Herzinfarkt». Aber gerade auf die kommt es an.

Die kurze, aber erhellende Ergänzung zu meinem vorangegangenen Pkt(4) sei erlaubt: Krebs ist ein langsam progradienter Prozeß, Herzinfarkt dagegen ein akut dramatischea Ereignis. Das könnte oft schon das entscheidende Kriterium sein, Strahlenbelastung hin,Strahlenbelastung her. Wenn auch nicht Herzinfarkt, können solch zeitkritischen Entscheidungen bei CT-Untersuchungen des Kindes durchaus eine Rolle spielen, gerade beim Kopf