Kommentar

Sparen reicht nicht: Plädoyer für eine Ökonomie der kurzen Wege

Hergestellt in China, patentiert in den USA, montiert von einem aus Stuttgart in die Schweiz entsandten Polen, entsorgt in Afrika: Willkommen in unserer Ökonomie der extrem langen Wege. Wir leben in einer Wirtschaftsordnung, die alle zwingt, dort zu produzieren, wo die Löhne und Steuern gerade am tiefsten sind und dort zu verkaufen, wo die Kaufkraft am höchsten ist. Das gilt als ökonomisch effizient, führt aber zu Klimakatastrophen, Massenmigration und stetig steigender Ungleichheit. So kann es nicht weiter gehen. Wir müssen da raus. Doch wie packen wir es an? Indem wir zunächst einmal die Ausgangslage betrachten:

Die Hälfte der Umweltbelastung durch Transport und Verpackung verursacht

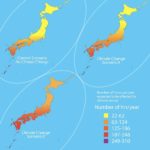

Nach Berechnungen des Zürcher Ökobilanzierers Gabor Doka beanspruchte der durchschnittliche Schweizer 2005 mit seinem Konsum das globale Klima zehnmal so stark wie erlaubt (wenn alle Menschen so viel konsumieren wollten). Davon entfallen 40 Prozent auf die individuelle Mobilität. Bei den restlichen 60 Prozent (für Wohnen, Heizen, Ernährung und übrigen Konsum) ist ebenfalls viel Transport und Verpackungsmaterial enthalten. Weit mehr als die Hälfte unserer Umweltbelastung und unseres Sparpotentials entfällt somit auf Transportleistungen und den dafür nötigen Verpackungsmüll.

Doch die langen Wege sind nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein soziales Problem: Globale Wertschöpfungsketten sind geradezu eine Einladung, den Mehrwert an den strategischen Punkten abzuschöpfen. Das Agrobusiness tut dies mit dem Patentschutz, die Finanzindustrie tut es, indem sie mit der Drohung von Investitionsstreiks und Verlagerungen tiefere Löhne und Steuern durchsetzt. Auch Plattformen mischen mit. „Uber“ oder „booking.com“ schöpfen mit ein wenig Software bis zu 25 Prozent des Endpreises ab.

Die durch diese Erpressung bewirkte extrem einseitige Einkommensverteilung macht die ganze Gesellschaft mobil: Die Reichen fliehen in Steueroasen, die Migranten zwecks Zwischennutzung in Altbauten und der verarmte Mittelstand in die Provinz, wo er einen immer grösseren Teil seiner Zeit und seines Einkommen in Arbeitswege und Umzugskosten investieren muss.

Soziale statt marktwirtschaftliche Koordination ist schneller

Wir müssen also unsere Wertschöpfungsketten von Grund auf überdenken – vom Erkennen der Bedürfnisse bis zu deren Befriedigung. Dazwischen liegt Arbeit, die sozial koordiniert werden muss. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens die traditionelle soziale Koordination über Familien, Nachbarschaften und Vereine; und zweitens die Koordination über den Marktmechanismus. Beide Formen haben ihre Vor- und Nachteile.

Die soziale Koordination hat den Vorteil, dass sie direkt und mit sehr kurzen Wertschöpfungsketten auf die Bedürfnisse der eigenen Gemeinschaft reagiert. Ihr Nachteil liegt darin, dass Arbeitsteilung nur innerhalb dieser Gemeinschaft möglich ist. Die Koordination über den Markt hat den grossen Vorteil, dass sie eine viel grössere Arbeitsteilung, Spezialisierung und Effizienz ermöglicht. Ihr Pferdefuss liegt darin, dass wir im Marktmodus nicht primär auf die eigenen Bedürfnisse reagieren, sondern erst die Nachfrage von Fremden erkennen, wecken und decken müssen. Das führt erstens zu hohen Koordinationskosten für Transport, Werbung, Finanzen und Kontrolle; zweitens zählt im Marktmodus nur das Ergebnis, nicht aber der Spass oder das Leid an der Arbeit; drittens tendiert der Markt dazu, vor lauter monetärer Nachfrage die Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren. Der Markt boomt auch dann, wenn Menschen leiden.

Welche „Dosis“ Markt ist nun optimal? Diese wichtige Frage kann unsere auf den Markt fixierte Wirtschaftswissenschaft gar nicht stellen, weil sie nicht in der Lage ist, zwischen Kosten und Ertrag des Marktes zu unterscheiden. Sie zählt einfach alles zum Bruttoinlandprodukt (BIP) zusammen. Mehr BIP steht längst nicht mehr für mehr Wohlstand, geschweige denn für ein besseres Leben, sondern bloss noch für mehr (bezahlte) Beschäftigung und weniger Arbeitslosigkeit. Arbeit ist zum Selbstzweck geworden.

Die Sorge um die Beschäftigung ist denn auch der wichtigste Grund, warum wir die Dosis Markt in den letzten Jahrzehnten laufend erhöht haben. In Deutschland ist dieser Trend besonders ausgeprägt. Die unbezahlte Arbeit ist dort von 1992 bis 2013 trotz leicht steigender Bevölkerungszahl um rund 13 Milliarden Stunden bzw. 16 Prozent pro Kopf geschrumpft. Grund dafür war gemäss „Destatis“ die Substitution von Hausarbeit durch die Inanspruchnahme von billigen externen Dienstleistungen, durch den Einsatz vorgefertigter Nahrungsmittel und durch den markanten Rückgang der Zahl der Kinder unter 12 Jahren von 10,6 auf 8,3 Millionen. Die Verbilligung der Arbeit hat es Deutschland zudem ermöglicht, den Exportüberschuss um gut 6 BIP-Prozente zu steigern – und damit auch die Arbeit der andern zu machen.

Das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit ist also keine Naturgrösse, sondern eine Variable, die wir mit unseren politischen Entscheidungen ständig beeinflussen. Etwa indem wir mit der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte die Familien und Nachbarschaften – die Produktionsstätten der geldlosen Wirtschaft – schwächen. Leider haben die Wirtschaftspolitiker diese Veränderungen nicht auf ihrem Radar. Sie haben den Schaden, den sie mit dem Versuch „Menschen in Arbeit zu bringen“ angerichtet haben, gar nicht bemerkt.

Ökonomie der Nähe ermöglicht kürzere Arbeitszeiten

Dennoch haben sie ihren Kampf um Jobs und gegen die steigende Produktivität klar verloren: Seit 1992 ist die bezahlte Arbeit pro Beschäftigten um weitere rund 13 Prozent geschrumpft. Kürzere Arbeitszeiten könnten helfen. Doch was sollen die Leute dann mit ihrer Zeit anfangen? Nun, sie könnten zum Beispiel ihre Pizza wieder selber backen, selber shoppen, statt sich Zalando-Pakete schicken zu lassen, ihre Kinder selber hüten, mit ihnen vielleicht sogar Gemüse anpflanzen. Kurz: Wir könnten zumindest einen grossen Teil unserer elementaren Bedürfnisse wie Wohnen, Wärme, Nahrung, Kinder grossziehen oder Unterhaltung wieder ohne den Umweg über den Markt befriedigen.

Das heisst nicht, dass wir in die Steinzeit zurückkehren müssen. Dank neuen Technologien wie Solar-,Wind- und Erdenergie, Urban Gardening, Aquaponics, 3-D-Drucker oder Solarchemie können wir heute einen grossen Teil unserer Bedürfnisse lokal befriedigen, und zwar in einem Bruchteil der damals nötigen Arbeitszeit. Und mit deutlich tieferen ökologischen Kosten.

Der Hinweis auf die Steinzeit erinnert auch daran, dass wir in rund 3 Millionen Jahren gelernt haben, Familien, Sippen und Gruppen bis zu 500 Menschen effizient zu koordinieren. Diese soziale Kompetenz beruht auf räumlicher und sozialer Nähe. Sie ist immer noch da und bildet eine Alternative zur Koordination unserer produktiven Bemühungen über den Markt. Die Evolution hat uns somit zwei Koordinationsmechanismen geschenkt – aber leider noch nicht die Weisheit, diese sinnvoll zu kombinieren.

Dass die Lernkurve bisher nicht steil genug war, ist eine Altlast unserer Technologie-Geschichte: In der kurzen Epoche der Schwerindustrie war die Zentralisierung der Produktion sinnvoll. Doch in dieser kurzen Spanne hat die Ökonomie der langen Wege mächtige Strukturen (Multis, Finanzindustrie) geschaffen. Wenn wir zurück zu einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsorganisation wollen, müssen wir uns von diesen Strukturen entwöhnen und lernen, mit einer geringeren Dosis Markt zu leben.

Dichtere Siedlungsstrukturen sorgen für mehr Lebensqualität

Wie macht man das? Nun, zunächst indem man die „Betriebsstätten“ der nahen Ökonomie – Familien, Nachbarschaften und Vereine – nicht länger durch deregulierte Arbeits- und Immobilienmärkte schwächt. Doch der eigentliche Schlüssel heisst Städtebau. Die Ökonomie der Nähe braucht dichte Siedlungsstrukturen, am besten Blockrandbauten, in denen Nachbarschaften von rund 500 Menschen aller Altersklassen leben und arbeiten können. Die Idee ist nicht neu. Sie wird an vielen Orten seit langem praktiziert.

In einer aktuellen Broschüre hat neustartschweiz.ch – ein Gemeinschaftswerk von Schweizer Genossenschaften – kalkuliert, wie sich eine Nachbarschaft samt Landwirtschaftsbetrieb und eigener Gastronomie auf das Zeit- und Finanzbudget eines Paars mit zwei kleinen Kindern auswirkt. Das wichtigste vorweg: Wegen Einsparungen bei Raumbedarf, Verkehr, Hort und Ernährung (und 2 bis 3 Stunden Gratisarbeit) reduziert sich der Finanzbedarf um gut einen Drittel. Entsprechend geht auch der Zeitaufwand für bezahlte Arbeit, Arbeitswege und Arbeit im Haushalt zurück. Insgesamt schrumpft die Arbeitsbelastung pro Erwachsenen täglich von stressigen 12 auf erträgliche 9 Stunden. Rentner hingegen bleiben länger in die produktiven Prozesse eingespannt.

Geld bleibt aber auch in einer Nachbarschaft ein wichtiges Instrument. Die meisten Leistungen innerhalb der Nachbarschaft – Landbasis, Gastronomie, Verwaltung etc. – werden finanziell abgegolten. Das sind etwa zehn Prozent des Finanzbudgets. Ferner ist die Nachbarschaft insgesamt auf externe Lohn- und Renteneinkommen angewiesen. Aber dieser Bedarf ist viel kleiner als in einem reinen Marktmodell.

Wohnen und Arbeiten in Nachbarschaften allein löst das Umweltproblem nicht, aber es entschärft viele andere Probleme, etwa das der Arbeitslosigkeit oder der Einsamkeit. Heute finden Gemeinschaftserlebnisse nur noch auf Kreuzfahrten (für die Reichen) oder an den Lagerfeuern auf den «rond-points» (für die Gilet-Jaunes) statt. Zudem sinkt die Abhängigkeit von den Exporten. Wer die Ökonomie der Nähe beherrscht, muss nicht mehr vor der Konjunkturflaute in China zittern.

In Frankreich ist die Ökonomie der Nähe – die Economie Résidentielle – schon (fast) eine etablierte Wissenschaft. Einer ihrer Vertreter in der Schweiz, Professor Nicolas Babey von der Universität Neuchâtel, hat aufgrund offizieller Statistiken errechnet, dass heute 75 Prozent aller Beschäftigten in der Schweiz für den lokalen und regionalen Bedarf arbeiten. Dieser Anteil steigt stetig, ganz einfach, weil industrielle Arbeit schnell wegrationalisiert wird, während im Gegenzug die Bedeutung der – lokalen – Dienstleistungen, wie Gesundheit, Pflege, Bildung und öffentliche Verwaltung zunimmt.

Studien der „residentiellen“ Ökonomen zeigen auch, dass eine Region umso reicher ist, je besser es gelingt, lokale und regionale Nachfrage insbesondere auch nach öffentlichen Gütern zu befriedigen und lokale Rückkoppelungen zu schaffen. Umgekehrt ist eine starke Abhängigkeit von Exportindustrien ein Nachteil. Ob das auch für die „rosinenpickende“ Schweiz zutrifft, ist zumindest aus Sicht des Durchschnittschweizers eine offene Frage. Man denke nur an die höheren Mieten und längeren Arbeitswege.

Was folgt daraus? Dass uns kein Standortwettbewerb daran hindert, den Umweltschutz zu fördern. Massnahmen wie C02-Abgaben, alternative Energie-Anlagen oder Isolation wirken schnell, und es eilt. Gleichzeitig müssen wir bei jedem Neubauprojekt und bei jedem neuen Raumplanungsgesetz daran denken, dass wir langfristig nur mit einer Ökonomie der ganz kurzen Wege überleben können.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

keine

Sehr schön hergeleitet und zusammengefasst, danke Werner Vontobel!

Das Szenario umgesetzt ergibt logischerweise ein sinkendes BIP (bei steigendem Wohl-Sein), weil ja weniger Geld fliessen muss (BIP ist ein reines Geldmass). Das könnte aber die herrschenden Eliten aus ihrer falschen Vorstellung (das BIP muss steigen, sonst droht der Abgrund….) zu unnötigen Gegenmassnahmen verleiten. Man sollte deshalb als flankierende Massnahme ein Mass generieren, nennen wir es mal «Lokaler Wohlstands Netzwerks Index» (LWNI oder englisch, Local Wealth Networking Index), um ebenfalls ein steigendes Mass zu haben, das vom heute sehr tiefen Stand bei gleichzeitiger BIP Abnahme ansteigt und dann auf einen gewissen Optimalwert hinsteuert. Es wäre also ein Wert der nicht dauernd steigt, sondern auf einen bestimmten maximalen Zielwert hin ausgerichtet wird. Man kann also zu wenig Ökonomie der Nähe, aber auch zu viel davon haben (wenn das Lokale begänne abschliessend und erdrückend zu werden). Das wäre gleichzeitig noch eine psychologische Massnahme gegen die Idee des endlosen Wachstums und hin zu einer Idee der Balance ausgedrückt in einem zentralen Indikator.

Dies als Diskussionsbeitrag.

Im besten Sinn des Begriffs ein radikaler Denkanstoss! Werner Vontobel vertieft den entscheidenden Impuls, dass die Standardökonomik die qualitative Bedeutung des geografischen Raums in verschiedensten Hinichten vernachlässigt hat und nicht zuletzt deshalb bei einer fragwürdigen Doktrin der grenzenlosen Globalisierung gelandet ist. Heute häufen sich die problematischen Symptome dieser Fehlentwicklung. Als kleine Ergänzung mögen Interessierten meine „Gedanken zu einer neuen Raumökonomie“ dienen, die ich im Sommer 2018 auf der Plattform „Ökonomenstimme“ veröffentlicht habe:

http://www.oekonomenstimme.org/artikel/2018/08/gedanken-zu-einer-neuen-raumoekonomie/

Vielen Dank für diesen klugen Beitrag. In Bremen haben wir einen digital unterstützten Tauschladen, in dem Nachbarn Dinge und nachbarschaftliche Dienstleistungen über die digitale Verrechnungseinheit fairsharies tauschen können. Der Tauschladen «fairtauschen» ist dabei der Gemeinschaftstreffpunkt, an dem Nachbarn sich kennenlernen und ganz natürlich ins Gespräch kommen. Die Anschubfinanzierung erfolgt durch das deutsche Förderprogramm «Kurze Wege für den Klimaschutz» – dahinter stecken dieselben Überlegungen wie im obigen Artikel. Das Tauschladen-Konzept als Mischung aus Tradition und digitalem Zeitalter geht auf, im letzten Jahr haben rund 600 Nachbarn rund 10.000 Dinge und Dienstleistungen getauscht, die nicht extra hergestellt, transportiert und/oder entsorgt werden mussten. Und alke haben Spass, freuen sich über mehr Platz in der Wohnung, über nette neue Bekannte, geringere Ausgaben, schöne neue gebrauchte Lieblingsdinge, und darüber, ganz praktisch etwas für den Klimaschutz tun zu können. Wir planen aktuell weitere Tauschläden in Hamburg, Hannover, Berlin, Bremerhaven und Thüringen. Mehr Infos gern unter kontakt@tausch-konzepte.de. Gern helfen wir auch bei der Verwirklichung dieses Konzeptes in der Schweiz.

Eine weitere gute Analyse unseres Fehlverhaltens auf dem Planeten!

Nehmen wir an, die Analyse von Werner Vontobel sei richtig, hinreichend, vollständig und werde sogar von einer Mehrheit anerkannt, Handlungsbedarf unbestritten. Prognose: geschehen wird nichts! Warum nicht?

Dürrenmatt hat die Antwort schon vor langer Zeit lapidar geschrieben: «Wir wissen genau, was wir tun sollten, aber wir tun es nicht!» Warum wir aber Dinge tun, die wir nicht tun sollten, das hat Dürrenmatt in brillanten Stücken mitzuteilen versucht. Vergebens?

Um zu handeln, brauchen wir ein Handlungsmotiv. Aber gegen dieses Motiv sprechen unsere Gewohnheiten, unsere Dogmen und unser Egoismus und unsere Interessen. Es geht uns ja gut und daran sind wir selber schuld, meinen wir.

Was wäre der erste Schritt, der zu tun wäre, wenn die Analyse Vontobel dazu die Handlungsgrundlage wäre? Ich lasse die Frage offen, werde sie aber Infosperber zukommen lassen. Sicher ist: wir übersehen Wesentliches! Aber übersehen wir es vielleicht willentlich?

Ein grossartiger und interessanter Artikel! Infosperber fliegt in bester Thermik mit verblüffend scharfem Blick.

System nicht reparabel!

Global gesehen wurden schon Generationen von Egomanen gezeugt, die um jeden Preis eine Systemänderung verhindern. Und sie können es, weil sie die alleinige Macht besitzen! Es bedarf zwingend einer Revolution, die dieses System ändert. Dazu braucht es führende Köpfe, die nicht vorhanden sind. Die Generationen-Suggestion hat eine nicht korrigierbare Lebensauffassung etabliert, die mehrheitlich für die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen befürwortet, ja – bereits akzeptiert, da hineingeboren. Das gesamte Bildungswesen ist darauf ausgerichtet. Auch eine Verbesserung der Schädlichkeit des Systems ändert nichts am Klima in den nächsten Jahrzehnten. Letztlich werden die Regierungen ihr Machtmonopol verlieren und Chaos, Panik, Selbstjustiz werden das System beenden. Zu welchem Preis? Das wage ich nicht zu berechnen. Aber ich beweine meine Enkel und Urenkel, die bereits betroffen sein werden.