«Vorgetäuschter Kreislauf» beim Plastikrecycling

Die Umwelt ist voll mit Plastik, wir haben Plastikpartikel im Blut, im Gewebe und im Gehirn. Wir sitzen sogar darauf – buchstäblich. Eine ursächliche Lösung für die Plastikkrise ist dennoch nicht in Sicht. Erst Anfang Dezember 2024 weigerten sich einige Staaten, eine globale Produktionsobergrenze für Plastik zu akzeptieren.

Recycling soll das Problem beseitigen, sagt zumindest die herstellende Industrie. Ein Plastikkreislauf mit weniger Abfällen und weniger Neuproduktion sei die Lösung. Das klingt ansprechend.

In der Schweiz sieht es diesbezüglich ohnehin mager aus. Gerade einmal zehn Prozent des Plastikaufkommens werden derzeit recycelt. Ein von der Organisation Recypac lanciertes Sammelsystem für Plastikabfälle soll das ändern.

Konsumentenschutz: «Zurück zum Mehrwegglas!»

Hinter Recypac stehen Detailhändler wie Migros und Coop, Lebensmittelhersteller wie Nestlé und Emmi sowie der Schweizerische Verband Kommunale Infrastruktur (SVKI). Der Branchenverband arbeite nicht gewinnorientiert, schreibt er auf seiner Website. Gesammelt werden soll in einem separaten Abfallsack, der dem gelben Sack in Deutschland gleicht. Gemeinden können sich um Teilnahme bewerben. Recycelt werde für den Anfang erst einmal im Ausland.

Das Modell sei allenfalls ein «vorgetäuschter Kreislauf», kritisiert hingegen der Schweizer Konsumentenschutz. Plastikrecycling sei noch nie sinnvoll gewesen. Schon deshalb, weil jedes Recyclingversprechen zu höherem Verbrauch führe. Die Absicht der Lobbys sei es generell nicht, die Plastikkrise zu lindern, sondern vielmehr, die Gewinne der Ölindustrie zu mehren.

Weg müsse vor allem Einwegplastik, legt der Konsumentenschutz übereinstimmend mit vielen Umweltorganisationen dar, die teils nur noch von «Recyclinglüge» sprechen. Eine gute Lösung gebe es bereits, man müsse nur dorthin zurück. Konkret: zu Milchflasche und Joghurtgläschen, also einem Mehrwegsystem aus Glas.

Das klingt gut, ist bekannt und erprobt, wird aber sicher nicht alles Plastik aus dem Handel entfernen. Das Grundprinzip aber stimmt: Plastik zu recyceln lohnt sich aus mehreren Gründen nicht.

Erstens: Es gibt zu viele verschiedene Kunststoffe

Schon deshalb, weil es zu viel Plastik gibt. Kunststoffe sind überall. Sie dienen als Grundgerüst, Bauteil, Verpackung, Faser und Ummantelung als Kissen und Kosmetika. Es gibt sehr viele davon. Die wichtigsten sind:

- PE (Polyethylen) ist der am häufigsten verwendete Kunststoff. Je nach Verarbeitung kann es unterschiedliche Eigenschaften haben. Man unterscheidet LDPE (Polyethylen niedriger Dichte, Low Density Polyethylene) und HDPE (Polyethylen hoher Dichte, High Density Polyethylene). Verwendet wird PE zum Beispiel in Verpackungsfolien, Einkaufstaschen, Gehäusen und Kisten.

- PP (Polypropylen) findet sich in Bechern, Verschlüssen, Schalen und Folien im Lebensmittelbereich, aber auch in Kunstrasen, Koffern und Outdoor-Möbeln.

- PVC (Polyvinylchlorid) wird als Hart-PVC zum Beispiel in Rohren, als Weich-PVC als Bodenbelag oder in Möbeln eingesetzt.

- PS (Polystyrol oder Styropor) findet sich in Verpackungen oder Isolierungen.

- PU (Polyurethan) wird als Schaumstoff verwendet, in Lacken, Fasern und als Beschichtung.

- PET (Polyethylenterephthalat) ist der Grundstoff der bekannten Getränkeflaschen, vieler Folien und Textilfasern.

- PC (Polycarbonat) ist ein harter, bruchfester Kunststoff und wird zum Beispiel in Wasserkochern oder Plastikschüsseln eingesetzt.

- PA (Polyamid) dient als Textilfaser, wird für Seile und Schnüre verwendet, aber auch als Kochgeschirr, Zahnbürste und für Haushaltsgegenstände.

Eine umfassende Liste aller gebräuchlichen Kunststoffe findet sich zum Beispiel auf Wikipedia.

Zweitens: Dazu kommen zehntausende Zusatzstoffe

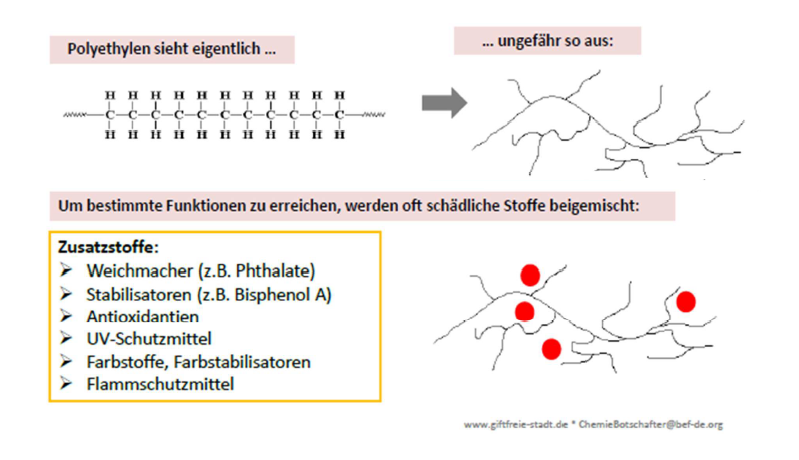

Ein Kunststoff kommt meist mit einem Namen, der mit «poly» anfängt. Das heisst: Er besteht aus einem Grundstoff, der chemisch mehrmals (poly) aneinandergehängt wird. Es entstehen lange Ketten oder Fäden. In der Theorie sehen sie aus wie Schnüre oder Spagetti, unter dem Elektronenmikroskop eher wie ein verästeltes Gebüsch.

An und in diesem Gebüsch hängen zahlreiche Blätter, Früchte und auch die eine oder andere Vogelfeder. Chemisch gesagt: Zum Grundstoff kommen zehntausende mögliche Zusatzstoffe wie Farbstoffe und Weichmacher, die oft nicht einmal genau bekannt sind.

Drittens: Recycling fängt mit Sortieren an

Dieses Gemisch zu recyceln ist technisch anspruchsvoll bis unmöglich und wirtschaftlich meist nicht lohnend. Gutes Kunststoffrecycling funktioniert nur, wenn der Kunststoff wenige oder unkomplizierte Zusatzstoffe enthält und sortenrein vorliegt. Wenn es zum Beispiel um viele klare, durchsichtige PET-Flaschen geht, grosse Mengen der gleichen Folie oder um einen grossen Berg gleichfarbiger Kisten.

Vor der Weiterverwendung kommt deshalb Sortieren, was oft scheitert. Schwarzes Plastik wird beispielsweise in Sortieranlagen nicht erkannt und deshalb verbrannt. Aus diesen Gründen wird in der Schweiz bisher nur PET recycelt.

Konsumentinnen und Konsumenten, die ihre Plastikabfälle selbst trennen, helfen nebenbei wenig. «Wenn eine Person in der Schweiz ein Jahr lang 70 Prozent ihres Plastikabfalls in eine Separatsammlung bringen würde, entsteht ein ökologischer Nutzen, der dem Verzicht auf ein Rindsentrecôte entspricht», sagt Greenpeace, das Plastikrecycling als «Sackgasse» bezeichnet.

Recypac gibt als eines seiner Ziele an, Kunststoffverpackungen recyclingfreundlicher gestalten zu wollen und wirbt mit fortschrittlichen Trennverfahren. Es sollen auch Verbundstoffe wie Getränkekartons recycelt werden.

Viertens: Plastikrecycling ist meist Downcyling

Das, was Recycling genannt wird, ist dazu grösstenteils Downcycling. Das heisst, ein neues Produkt enthält nur einen geringen Teil des aufbereiteten Kunststoffs, weil dessen Qualität trotz allem nicht ausreicht. Aus dem Rest des Rezyklats wird vielleicht ein Abfallkübel oder Dämmmaterial. Glas hat diesen Nachteil nicht oder in viel geringerem Mass.

Recypac gibt für sein Modell an: «Rezyklat aus Plastik kann u.a. im Bau und Garten (Rohre, Dichtungen, Behälter, Blumentöpfe), in Nicht-Lebensmittelverpackungen (Reinigungsmittel), im Logistik-Bereich (Kisten, Paletten, Flaschen), in der Autoindustrie (Bauteile, Polsterungen), für Waren im Haushalt, Büro und Gewerbe (Eimer, Kleiderbügel) und in der Kleiderindustrie (Textilien, Polyester) eingesetzt werden».

Gegen die Plastikkrise: Lebensmittelverpackungen sparen, regional konsumieren

Auf einige Kunststoffe kann man nur schwer verzichten, oder der Verzicht würde andere ökologische Kosten nach sich ziehen. Ein Bereich, in dem sich einfach etwas ändern liesse, sind aber tatsächlich Einweg-Lebensmittelverpackungen. Eine Glasflasche kann bis zu 50 Mal befüllt werden. Sie enthält dazu keine gesundheitsschädlichen Chemikalien, die in ihren Inhalt übergehen könnten, ausser eventuell im Deckel.

Dafür ist es finanziell und ökologisch teuer, Glasgefässe zu reinigen und zu transportieren. Leichteres, bruchsicheres Glas könnte die Bilanz allerdings verschieben. Wie man superstabiles Glas fertigt, geriet zwar in Vergessenheit, die Technologie erlebt aber derzeit ein Revival (Infosperber berichtete).

Das Prinzip krankt auch am System

Für eine bessere Ökobilanz müsste sich der Markt bestenfalls weiter umbauen – hin zu einer regionaleren Transport- und Vermarktungsstruktur mit möglichst wenig Verpackung, Pfandsystemen und guten Rücklaufmöglichkeiten. Auch für Kunststoffbehälter, die dann wenigstens mehrmals genutzt würden. Die Branche ist von solchen Ansätzen eher wenig begeistert. Erste Mehrweglösungen wie Kaffeebecher gibt es aber bereits.

Ist der Ansatz von Recypac deshalb schlecht? Nein, er wird im besten Fall zu einer höheren Recyclingquote führen. Aber er löst das Grundproblem nicht: Es wird zu viel Plastik produziert, das oft nur einmal verwendet wird.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Siehe ARTE-Doku «Die Recycling-Lüge». Am Ende landet es bei der bulgarischen oder türkischen Mafia. Glasflaschen schneiden in Öko-Statistiken aufgrund des Energie- und Materialaufwands inkl. Reinigung allerdings auch nicht gut ab. Einwegplastik, der verbrannt, deponiert oder durch downcycling in Industrieprodukten verwendet wird, bleibt vorerst wohl erhalten..

Die Journalisten schreibt auch nur die Hälfte der Wahrheit.

Viel länger als Recypac besteht https://plasticrecycler.ch/ueber-den-verband/ Der Verband Schweizer Plastic Recycler (VSPR) und zweitens ist das chemische Recycling bei der Schreibenden vergessen gegangen. Denn damit entsteht ein Upcycling. Plastik ist ein Material wie Stahl für die Wiederverwendung und bei der Wiederverwendung (Circular Economy) ist der Schlüssel zum Erfolg.

In der Schweiz bestehen bereits seit langer Zeit erfolgreiche Unternehmen. Leider auch vergessen im Artikel.

Ich nutze alle bereits heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und Rezyklierung (Vermeidung von Verpackungen beim Einkauf, kaum Nutzung des Online-Einkaufs, Separierung und konsequente Nutzung von Spezialsammlungen). Ohne Sektierertum produziere ich mit meinem Einpersonen-Haushalt pro Jahr weniger als 10 kg Hauskehricht, welcher der Verbrennung zugeführt werden muss. Obwohl ich in Abfallfragen sensibilisiert bin, werde ich den RecyBag gleichwohl nicht nutzen, dies aus folgendem Grund: Der 17l-Kehrichtsack in meiner Entsorgungsregion kostet 59 Rp. (zuzüglich einer jährlichen Haushaltsgebühr von CHF 78), der 17l-RecyBag hingegen CHF 1. Wieso soll ich für den RecyBag rund 70% mehr bezahlen und erst noch auf die Möglichkeit verzichten, den Sack einfach vor die Haustüre stellen zu können? Die Anreize sind also völlig falsch gesetzt. Oder handelt es sich etwa um ein neues Geschäftsmodell im Entsorgungsbereich auf Kosten derer, die etwas Pech beim Rechnen haben?

Es gilt immer noch: reduce – reuse – recycle.

Und zwar in dieser Reihenfolge!

Erstens müssten wir also versuchen, weniger Plastik zu verbrauchen, beispielsweise indem wir kein Wasser in Flaschen kaufen, wenn bei uns bestes Trinkwasser am Wasserhahn fast gratis bezogen werden kann.

Der Artikel zeigt sehr schön, warum ein sinnvolles Rezyklieren so schwierig ist.

Sehr geehrter Herr Stein, ausführliche Information zu chemischem Recycling oder Pyrolyse finden Sie bei «Weiterführende Informationen». Die meisten Umweltorganisationen lehnen chemisches Recycling (das Aufbrechen von Kunststoffen in kleinere Bestandteile mit Hilfe von Hitze und/oder Druck, um diese wieder als Plastikrohstoff zu verwenden) ab. Der Energiebedarf ist sehr hoch, die Effizienz zu gering und es entstehen giftige Nebenprodukte. Beste Grüsse, Daniela Gschweng

Klar, reduce – reuse – recycle ist gut, da hilft Glas (reuse – recycle). Aber: Plastik einsetzen und kontrolliert verbrennen ist nicht schlecht per se.

Plastik ist (meiner Laienmeinung nach) sehr energiereich und brennt gut. Unsere Kehrichtverbrennungen verbrennen fast ohne Abgase und erzeugen meist Fernwärme. Und diese Wärme brauchen wir zum Heizen in den Städten.

@Christian Straumann: Nein, Plastik verbrennen ist nicht gut, sondern – selbst wenn es der Produktion von Fernwärme dient und bei möglichst umweltschonender Verbrennung – lediglich die Ultima Ratio. Der Grund: Energieerhaltungsgesetz und daraus folgend der Umstand, dass zwar Materie in Energie verwandelt werden kann, aber nicht umgekehrt.