Kommentar

Tod am Wochenende

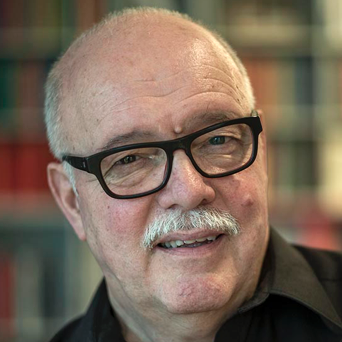

Red. Der Autor ist Chirurg und Publizist.

Die Sterblichkeit hängt längst nicht nur von Erbfaktoren, Unfallgefahren oder Nikotinsucht ab, sondern auch von vielen andern Faktoren.

Die höchste Lebenserwartung in Europa hat man in der Schweiz und In Spanien. Aber auch in der Schweiz sterben Männer fast vier Jahre früher als Frauen, in Deutschland sogar fünf bis sechs Jahre früher. Menschen, die in Armut leben, sterben etwa zehn Jahre früher als Menschen in gesichertem Wohlstand.

Im Osten Europas sterben Frauen sieben Jahre, Männer sogar vierzehn Jahre früher als im Westen. Es mag überraschen, dass völlige Alkoholabstinenz die Lebenserwartung verringert. Dagegen ist das Nachteulensyndrom, also das zu späte ins Bett Gehen und das zu lange Schlafen einem langen Leben abträglich, wie schon der Volksmund sagt: „Früh ins Bett und früh wieder auf, das ist des Lebens schönster Lauf“.

Schwer psychisch Kranke sterben zehn Jahre früher als die übrige Bevölkerung. Verheiratete Männer leben zwei Jahre länger als Junggesellen. Jurist*innen sterben früher als Lehrer*innen, Psycholog*innen sterben früher als Ärzt*innen, wobei die Lebenserwartung von Ärztinnen und Ärzten wiederum deutlich über derjenigen der Gesamtbevölkerung liegt. Dicke Studentinnen und Studenten sterben früher als dünne.

Medien übernahmen unkritisch ein Studienresultat

Es gibt wohl nichts, was statistisch noch nicht verglichen wurde. Zu dieser Aufzählung von Zahlen kommt nun im «British Medical Journal» eine weitere, aufsehenerregende Veröffentlichung von vierzehn Wissenschaftler*innen aus Grossbritannien und Taiwan hinzu. Die Daten von 68 Studien wurden ausgewertet, welche insgesamt 640 Millionen Krankenhausaufenthalte zwischen 2000 und 2017 in Grossbritannien und den USA erfassten: Der Wochentag der Aufnahme stand im Fokus der Untersuchung. Es stellte sich heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, das Krankenhaus nicht wieder lebend zu verlassen, bei stationärer Aufnahme am Wochenende um sechzehn Prozent höher liegt als bei einem Aufnahmetag unter der Woche.

Dieses Ergebnis alarmierte Patientenschützer und rief die Presse mit Angst machenden Schlagzeilen auf den Plan: „Sterberisiko für Patienten am Wochenende höher“, „Warum an Wochenenden mehr Menschen im Krankenhaus sterben“, „Mehr Todesfälle am Wochenende durch schlechtere Versorgung“.

Voreilige Schlüsse

Rasch war die Rede von unterbesetzten Stationen, von jungen, unerfahrenen Ärzt*innen in überlangen Wochenenddiensten, von überfüllten Ambulanzen und überarbeitetem Personal, als ob das nicht schon längst die normale Situation an allen Wochentagen wäre.

Die Autor*innen der Studie wehrten sich gegen diese Kurzschlüsse, wurden aber kaum noch gehört. Sie gaben zu bedenken, dass an Wochenenden weniger Patient* innen aufgenommen werden als unter der Woche, und dass Patient*innen, die an einem Wochenende in ein Spital eingeliefert werden, in der Regel schwerer erkrankt sind und häufiger intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Sie wiesen ausserdem darauf hin, dass dieser Wochenendeffekt bei einigen stationären Aufnahmen nicht auftrat, etwa bei Entbindungen oder bei Patient*innen mit einem Kreislaufstillstand.

Die Autor*innen halten deshalb die Schlussfolgerung für verfehlt, dass die grössere Sterblichkeit an Wochenenden etwas mit guter oder schlechter Versorgungsqualität zu tun hat. Niemand solle sich davon abhalten lassen, ein Spital am Wochenende aufzusuchen, wenn es eine Erkrankung oder ein Unfall erfordere.

So kommt auch dieses Forschungsergebnis erst einmal wieder in die Schublade der Unstatistiken. Es bleibt dabei: Ein armer Jurist im Osten Europas, psychisch krank, unverheiratet, übergewichtig, abstinent und unausgeschlafen, hat weit und breit die schlechtesten Karten für ein langes Leben – egal ob unter der Woche oder am Wochenende.

*****************************************************************************

Infosperber-DOSSIER:

«Irreführende Statistiken aus Medien»

*****************************************************************************

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Der Chirurg Bernd Hontschik ist u.a. Mitglied bei der Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizin AIM, bei MEZIS und bei der Ärzte für eine Verhütung eines Atomkriegs IPPNW, ist im Beirat der Akademie Menschenmedizin AMM und im wissenschaftlichen Beirat der Fachzeitschrift «Chirurgische Praxis». Kolumnen von Hontschik erscheinen regelmässig in der Frankfurter Rundschau.

Jeder der Medizinisches publiziert sollte 3x täglich den Satz schreiben:

Publiziere niemals nur statistisch belegte Zusammenhänge.

Wenn zwei Phänomene Parallelen aufweisen, ist nie eines die Ursache für das andere. Streng, weil es Ursachen genau genommen nicht gibt. Nicht so streng, wenn etwas korreliert, hat es im Kausalgefüge (das gibt es, im Gegensatz zur Ursache) teilweise übereinstimmende Teilstränge. Aber nie vollständig gleiche Genese.

Der Mediziner ist gut beraten, niemals teststatistische Verfahren zu benutzen. Selbst wenn da einmal im Jahrzehnt etwas bei herauskommt, er kann es ja doch nicht interpretieren. Nicht weil der Mediziner zu dumm ist, sondern weil es nicht geht.