Syngenta kämpft für verseuchtes Trinkwasser in der Schweiz

Gegen den Willen von Syngenta dürfen die Behörden jetzt endlich darüber informieren, dass das pilztötende Chlorothalonil von Syngenta und seine Abbauprodukte «wahrscheinlich krebserregend» sind. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Deshalb kann das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen den vorgesehenen Höchstwert von 0,1 Mikrogramm für Abbauprodukte von Chlorothalonil im Trinkwasser jetzt endlich durchsetzen.

Noch im Jahr 2020 verordnete das Bundesverwaltungsgericht in einem Entscheid als «vorsorgliche Massnahme», dass das Bundesamt seine Information «wahrscheinlich krebserregend» löschen muss. Das Gericht wollte verhindern, dass Syngenta wegen der allfällige unzutreffenden Informationen einen geschäftlichen Schaden erleidet. Vorsorge zugunsten von Geschäftsinteressen gewichtete das Gericht höher als die Vorsorge vor gesundheitlichen Schäden.

Nach fast vier Jahren (!) hat das Bundesverwaltungsgericht diese «vorsorgliche Massnahme» jetzt aufgehoben. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen reagierte am 22. Mai sofort: «Damit haben die Trinkwasserversorger die klare Vorgabe, dass Chlorothalonil-Abbauprodukte im Trinkwasser 0,1 Mikrogramm pro Liter nicht überschreiten dürfen. Das BLV hat die Weisung an die Kantone entsprechend aktualisiert.»

Im Jahr 2019 hatten die EU und die Schweiz das pilztötende Chlorothalonil verboten. Wahrscheinlich krebserregende Rückstände dieses Fungizids fanden sich längst im Trinkwasser. Gegen das Verbot in der Schweiz legte Syngenta Beschwerde ein und zog diese bis heute nicht zurück. Der Fall sei vor dem Bundesverwaltungsgericht immer noch hängig, berichteten Tamedia-Zeitungen.

Betroffene sind den Behörden ausgeliefert

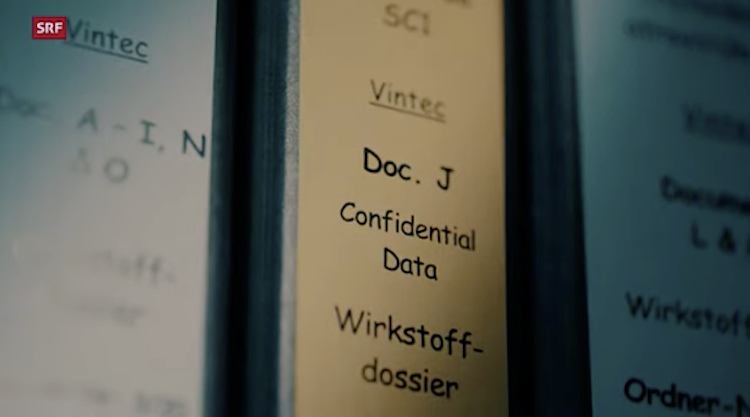

Obwohl es um Krankheits- und Todesrisiken geht, sorgen die Behörden nicht für Transparenz. Wie bei Medikamenten halten Hersteller und Behörden die Rohdaten der Zulassungsstudien auch von Pestiziden unter Verschluss. Die Behörden geben sogar ihre eigenen ausführlichen Beurteilungen der Zulassungsunterlagen nicht heraus, weil die Unterlagen angeblich schützenswerte Geschäftsinteressen der Hersteller enthalten.

Deshalb können aussenstehende Experten diese Studien nicht kritisch überprüfen. Es bleibt das blinde Vertrauen in die Zulassungsbehörden. Das hat sich schon öfter als fatal erwiesen.

Karin Bauer zeigte in einem Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens diesen Missstand im März 2022 auch am Beispiel des Fungizids Chlorothalonil auf. Infosperber berichtete darüber.

Krebsverdacht schon vor bald 50 Jahren

Abbauprodukte (Metaboliten) dieses Fungizids werden seit einigen Jahren sogar im Schweizer Trinkwasser nachgewiesen. «Es ist davon auszugehen, dass diese Verunreinigungen [mit Abbauprodukten von Chlorothalonil] die Grundwasser-Qualität noch während Jahren in grösserem Ausmass beeinträchtigen werden», erklärte das Bundesamt für Umwelt im Jahr 2020 (siehe Infosperber: «Vergiftung des Trinkwassers»).

Hier die unglaubliche Geschichte dieses Pflanzenschutzmittels:

Chlorothalonil kam während Jahrzehnten im Getreide- und Gemüseanbau sowie auf Rebbergen und auf Golfplätzen zum Einsatz. Die Herstellerin Syngenta erzielte damit Milliardenumsätze.

1970: Die Schweiz lässt das erste Fungizid mit dem Wirkstoff Chlorothalonil zu.

1978: In einer Studie des US-Krebsinstituts heisst es: «Chlorothalonil war in Rattenversuchen krebserregend. Die Ratten entwickelten Nierentumore.» Das Fungizid sei «ein potenzielles Risiko für den Menschen».

1983: Christian Schlatter, Professor am toxikologischen Institut der ETH, meinte allgemein zur Zulassung von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel gegen Insekten oder Pilze) am Fernsehen: «Pflanzenschutzmittel, die Krebs erzeugen könnten, werden gar nicht zugelassen. Sie werden vorher durch intensive Untersuchungen an Modellsystemen und auch mit Tierexperimenten auf ihre Krebswirksamkeit abgeklärt.» Schlatter hatte auch bei Holzschutzmitteln wiederholt Sand in die Augen gestreut (siehe Erich Schöndorf: «Von Menschen und Ratten», Verlag Die Werkstatt, 1998).

2011: Die EU und die Schweiz verschärfen die Zulassungsbedingungen. Es muss kein Beweis mehr vorliegen, dass ein Pestizid bei Versuchstieren tatsächlich Krebs verursacht. Künftig genügt es, dass ein Pestizid als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft wird, um es zu verbieten.

2016: Die EU unterzieht Chlorothalonil einer neuen Bewertung.

2019 April: Die EU verbietet Chlorothalonil. Hauptgrund war die Verseuchung des Grundwassers durch Abbauprodukte mit «einem hohen Risiko für Amphibien und Fische». Und Chlorothalonil sei ein «karzinogener Stoff der Kategorie 1B». 1B bedeutet «wahrscheinlich krebserregend». Die EU-Mitgliedländer dürfen eine Aufbrauchfrist bis maximal 20.5.2020 gewähren.

2019 Dezember: Das Bundesamt für Landwirtschaft BLW verbietet Chlorothalonil: Ab 1.1.2020 gilt ein Verkaufsverbot. Eine Aufbrauchfrist erlässt das BLW nicht. Begründung: Das Fungizid sei «wahrscheinlich krebserregend» und es könne «nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Abbauprodukte dieses Fungizids langfristig negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben».

Reaktion von Syngenta: «Wir sind enttäuscht, dass die Schweizer Behörden beschlossen haben, die Zulassung für Chlorothalonil zu widerrufen.» Syngenta erhebt wegen «Rufschädigung» Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.

2020: Das Bundesverwaltungsgericht gibt einem Begehren von Syngenta in einem Zwischenentscheid statt: Die Behörden dürfen nicht mehr verbreiten, Chlorothalonil sei «wahrscheinlich krebserregend». Erst jetzt im Mai 2024 hebt das Bundesverwaltungsgericht den Maulkorb-Entscheid auf.

Ein endgültiger Entscheid über das Verbot von Chlorothalonil von 2020 steht immer noch aus. Das neu zuständige Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV erwartete einen Entscheid darüber in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Unterdessen ist es Mai 2024 geworden.

Die Kantonschemiker tappten im Dunkeln

Abbauprodukte von Chlorothalonil belasten nicht nur viele Grundwasservorkommen, sondern an vielen Orten auch das Trinkwasser.

Die Kantonschemiker, welche dafür sorgen sollten, dass das Trinkwasser einwandfrei bleibt, konnten während Jahrzehnten gar nicht untersuchen, ob Abbauprodukte von Chlorothalonil im Trinkwasser vorhanden sind. Denn sie können im Labor nur nach Substanzen suchen, von denen sie wissen, dass es sie gibt.

Der Grund: In den eingereichten Unterlagen für die Zulassung müssen die Hersteller zwar angeben, zu welchen Abbauprodukten oder Metaboliten ein Pestizid führt. Doch diese Informationen behandelten die Behörden in der Schweiz als Geschäftsgeheimnis der Hersteller und informierten die Kantonschemiker jahrelang nicht darüber.

Erst in den letzten paar Jahren gab das BLW auf Druck der Kantonschemiker einzelne Abbauprodukte einiger Pestizide bekannt. Erst dann konnten Kantonschemiker das Grund- und Trinkwasser nach diesen Abbauprodukten untersuchen. Für eine Veröffentlichung der vollständigen Pestizidberichte mit Angabe sämtlicher Abbauprodukte «fehlt die rechtliche Grundlage», beschied das BLV dem Fernsehen.

Entweder ist dies eine hanebüchene Auslegung der Gesetzesverordnungen oder das industriefreundliche Parlament muss endlich über seinen Schatten springen und eine vollständige Veröffentlichung aller Zulassungsdaten vorschreiben.

Es passt ins Bild, dass die Behörden in der Schweiz nach eigenen Angaben nicht wissen, wie gross die Belastung der Bevölkerung mit Pestiziden und anderen Chemikalien ist.

Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine.

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Syngenta vertreibt auch weltweit das Paraquat, welches bei Tier und wahrscheinlich auch Mensch Parkinsonsche Krankheit auslöst, siehe Bericht der Los Angeles Time vom 20.12.2023

Danke für diesen wiederum sehr interessanten Artikel.

Geschäftsinteressen (einzelner) stehen in der Schweiz grundsätzlich fast immer weit über der Gesundheit und anderen legitimen Interessen der ‹gemeinen› Bevölkerung. Übrigens, Golfplätze, von denen es immer mehr gibt in der kleinen Schweiz und die sich doch so naturverbunden geben: Wozu brauchen die (nebst wahrscheinlich Tonnen von Herbiziden und Düngemitteln) Fungizide?

Besten Dank an die rechtsbürgerliche Mehrheit (SVP, fdp, Mitte) denen ein chinesischer Konzern wichtiger ist als die Gesundheit der Bevölkerung. Wer wählt denn eigentlich all die Gehilfen der Industrie und des Kapitals?

Einverstanden, jedoch unvollständig. Dort wo Links oder sogar Links-Grün regiert, werden ebenfalls schädliche Konzerne hofiert, allenfalls etwas vorsichtiger. Wer im kapitalistischen System gefangen ist, muss so handeln. Es winkt sehr viel Geld, z.B. in Basel, gegenüber relativ überschaubaren gesundheitlichen Schäden, in diesem Fall. Weitaus schädlicher sind Tabak, Alkohol, Autos und wohl auch die IT, und diese Industrien fördern auch linke Regierungen, trotz immensen gesundheitlichen Schäden.

Sehr geehrter Theo Schmidt, Was heisst relativ überschaubare gesundheitliche Schäden? Die Spermien sind bisher 60% zurückgegangen und sinken weiter ca. 2%/Jahr. Bis 2045 laufen wir in ernsthafte Reproduktionsprobleme: Das haben weder Alkohol, Tabak, noch Autos und IT bisher zustandegebracht, erst die Chemie, z.B. Syngenta. Es wundert mich immer, wie in der politischen Diskussion die Prioritäten übersehen werden, Killen wird die Menschheit weder Putin, noch Netanyahu, auch nicht Tabak und Alkohol, sondern das CO2 und das Methan in der Atmosphäre durch die Erhitzung, und die Chemisierung der Umwelt über den Spermienschwund. Man weiss nur nicht, was zuerst zuschlagen wird. Daneben ist alles andere eigentlich unerheblich. .