Krankenkassenprämien: Wieder die gleichen faulen Ausreden

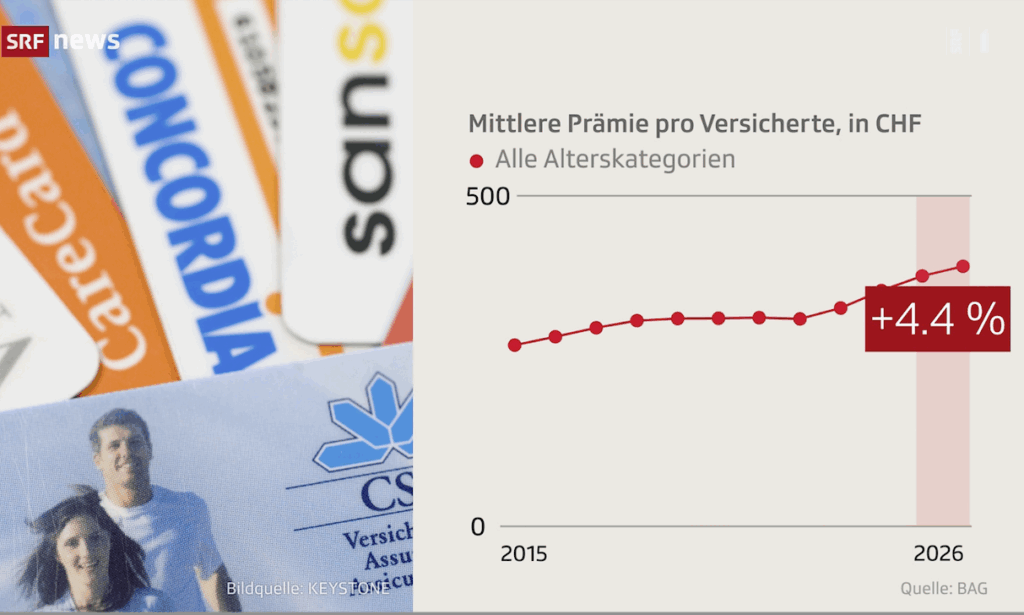

SRF-Redaktor Christian Häfliger meinte in der Tagesschau vom 23. September, der Prämienanstieg um 4,4 Prozent sei «moderater als letztes Jahr».

Soll denn die damalige Erhöhung mit 6 Prozent moderat gewesen sein?

Die Ausreden für die nächstes Jahr wiederum enorm steigenden Prämien der obligatorischen Grundversicherung sind ebenso falsch und irreführend wie früher.

- Höhere Lebenserwartung

Die Lebenserwartung der 65-Jährigen steigt in diesem Jahr höchstens minim. Sie beeinflusst die Prämien nur marginal. - Der Anteil der Alten unter der Bevölkerung nimmt zu

Das ist der Fall. Doch Statistiker sind sich weitgehend einig, dass der steigende Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung lediglich einen Fünftel der jährlichen Kostensteigerung verursacht. Das rechtfertigt höhere Prämien von 0,88 Prozent (siehe: «Gesundheitskosten: Die Alten als faule Ausrede»). - Der medizinisch-technische Fortschritt

Diesen gibt es zwar und die meisten sind damit einverstanden, bei entsprechendem Nutzen den Preis dafür zu zahlen. Allerdings ist nicht nachvollziehbar, weshalb der technische Fortschritt – wie überall sonst – nicht ebenfalls dazu führt, dass viele Leistungen günstiger erbracht werden können. - Die Versicherten «konsumieren» immer mehr Leistungen

Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung geht nicht ohne triftigen Grund zum Arzt und verlangt schon gar nicht unnötige Operationen.

Im Folgenden etwas ausführlicher, weshalb an den hohen Gesundheitskosten weder die Alterung der Bevölkerung noch die Ansprüche der Patientinnen und Patienten massgeblich beteiligt sind.

Für die hohen Kosten ist in erster Linie der Staat verantwortlich

Die wichtigsten Entscheide über die Kosten der obligatorischen Grundversicherung fällt der Staat:

- Die Kantone:

Sie regulieren die Spitäler. Diese verschlingen rund 30 Prozent der Prämien (ohne Spital-Medikamente).

Ergebnis bis heute: Zu viele Spitäler verzeichnen häufig zu geringe Operations-Fallzahlen ihrer Teams. Das führt zu mehr kostspieligen Komplikationen und ungeplanten Rehospitalisierungen. Behandlungsresultate werden mangelhaft erfasst und – wo es sie gibt – nicht verständlich und vergleichbar veröffentlicht. Unter den Kantonen herrscht ein unsinniges «Spital-Wettrüsten». - Der Bund:

Er reguliert die Medikamente. Sie verschlingen fast 24 Prozent der Prämien (einschliesslich der Spitalmedikamente).

Erbärmliches Ergebnis: In keinem Land Europas müssen die Krankenkassen und die Prämienzahlenden so viel für Medikamente zahlen wie in der Schweiz.

Fazit: Bund, Kantone und deren Parlamente haben versagt. Die Rechnungen dafür müssen die Prämienzahlenden begleichen.

Die Anbieter bestimmen die Nachfrage nach medizinischen Leistungen grossenteils selber, da es den Patienten meist an Fachwissen fehlt.

Redaktor Hansueli Schöchli, NZZ, 3.5.2024

Das Politversagen in drei Punkten

Buchstäblich seit Jahrzehnten sind die Schwachstellen erkannt. Und es lagen und liegen viele Vorschläge auf dem Tisch. Sie sind im Folgenden kurz zusammengefasst. Dafür braucht es keinen neuen «runden Tisch mit den verschiedenen Akteuren», wie Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider an der letzt jährigen Medienkonferenz als Massnahme ankündigt hatte.

Die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker haben kapituliert vor der Gesundheitsindustrie, die von den über 50 Milliarden Franken profitiert, welche die Grundversicherung kostet (Prämien und Steuern).

1. Falsche finanzielle Anreize

Eine wichtige Lenkungsfunktion hat das Geld. Doch ausgerechnet die finanziellen Anreize sind falsch gesetzt. Bereits seit Jahrzehnten sind sich alle Gesundheitsökonomen einig:

- Die meisten Praxisärzte – vor allem die Spezialisten – können ihre Einkommen mit jeder einzelnen Leistung erhöhen. Die Folgen sind absurd: Ärzte, welche Patienten falsch und deshalb länger behandeln, werden mit höheren Einnahmen «belohnt». Sie können ihr Einkommen zudem aufbessern, wenn sie medizinisch Unnötiges machen oder nicht unbedingt nötige Medikamente selbst verkaufen.

Die besten Ärzte dagegen, welche ihre Patientinnen und Patienten am schnellsten gesund bringen, verdienen an ihnen weniger und werden mit geringeren Einnahmen «bestraft». - Spitäler können ihre Abteilungen besser auslasten, mehr Einnahmen generieren und Defizite vermeiden, indem sie unzweckmässig intensiv diagnostizieren, behandeln und unnötig stationär operieren. Es gibt sogar immer noch Spitäler, die den Chirurgen geldwerte Vorteile gewähren, wenn sie häufiger operieren.

2. Mangelhafte Spitalplanung

Die Kantone bestimmen mit ihren Spitallisten, welche Spitäler und Spitalleistungen von den Kassen bezahlt werden müssen. Fast dreissig Jahre nach Einführung der obligatorischen Grundversicherung gibt es in der Schweiz ein ganzes Drittel mehr Spitalbetten pro Einwohner als in den Niederlanden und sogar über 60 Prozent mehr als in Dänemark und in Schweden – mit entsprechend mehr und längeren Behandlungen. Dass die Schweizerinnen und Schweizer daraus einen gesundheitlichen Vorteil ziehen, müssen die Spitäler nicht nachweisen.

Die Kantone erweisen sich seit fast dreissig Jahren als unfähig, überregional zu planen und zu investieren. Doch der Bund schaut trotz unnötiger Milliarden-Kosten bis heute zu. Er hat auch nicht dafür gesorgt, dass die Behandlungsqualität schweizweit einheitlich erfasst wird und es schweizweite Qualitätsranglisten gibt: In welchen Spitalabteilungen kam es – bei vergleichbaren Eingriffen an vergleichbaren Patienten – am häufigsten zu Spitalinfektionen, zu Komplikationen, zu ungeplanten Rehospitalisationen oder zu Todesfällen?

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern (ANQ) veröffentlicht etliche Qualitätsdaten, die zeigen, bei welchen Eingriffen in welchen Spitälern es zu deutlich mehr Komplikationen kommt als erwartet. Doch die Vergleiche werden nicht als Rangliste für alle schnell erfassbar veröffentlicht. Erst das Veröffentlichen solcher Ranglisten führt – wissenschaftlich längst nachgewiesen – zu einer raschen Verbesserung der Behandlungsqualität. Bessere Qualität führt zu tieferen Kosten.

Im Gesundheitswesen hat der Lobbyismus ein unerträgliches Mass erreicht.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister, Tages-Anzeiger, 9.4.2024

3. Wenig Wille für Systemverbesserungen

Ärzte, Spitäler, Apotheken, Pharmakonzerne und Hersteller von Medizinprodukten wehren sich gegen Änderungen des heutigen Systems, wenn diese Änderungen zu weniger Einnahmen führen würden. Alle verfügen über eine finanzkräftige Lobby. Sie ist im Bundesparlament und in den kantonalen Parlamenten auch direkt vertreten und hat mit ihrem Wissensvorsprung in dieser komplexen Materie einen enormen Einfluss.

Deshalb hatten folgende grundlegenden Reformen, welche die Kosten senken würden, bisher keine Chance:

- Möglichst keine Vergütungen von Einzelleistungen mehr (bürokratischer Tarmed oder Tardoc).

Praxisärzte werden im Wesentlichen mit Kopfpauschalen (Zahl der betreuten PatientInnen) und/oder der Arbeitszeit und/oder Pauschalen entschädigt. Oder mit Löhnen, wie in einigen HMO-Gruppenpraxen. Oder sie arbeiten mindestens in Netzen von Grundversorgern mit einer Budget-Verantwortung (wie Medix).

Belegärzte in Spitälern werden im Wesentlichen differenziert aufgrund der Arbeitszeit entschädigt.

Spital- und Spezialärzte dürfen sich an Laborfirmen, Röntgen- und anderen Diagnoseinstituten finanziell nicht mehr beteiligen. - Ein wichtiger Grund für die höheren Kosten in der Schweiz ist – trotz vieler Hausarztmodelle – der direkte Zugang zu Spezialärzten. Das ist in fast alle Staaten Europas anders. Sie kennen das Gatekeeper-Modell: PatientInnen gehen nicht direkt zum Spezialisten, sondern – ausser in Notfällen – zuerst in eine HMO-Praxis, zu Hausärzten, Kinderärzten, Frauenärzten oder Augenärzten. Diese Grundversorger werden damit stark aufgewertet. Bei PatientInnen mit einem vergleichbaren Risikoprofil sind Einsparungen zwischen 10 und 40 Prozent nachgewiesen.

Bis zur Einführung eines Gatekeeper-Obligatoriums sorgt der Bund dafür, dass die Krankenkassen für HMO/Hausarztmodelle/Ärztenetzwerke, die an einem Qualitäts-Monitoring oder einem Qualitätszirkel angeschlossen sind, deutlich günstigere Prämien anbieten können.

Versicherte, die ohne Not zuerst einen Spezialarzt aufsuchen, müssen einen höheren Selbstbehalt zahlen. - Die Entschädigungen für besonders gut verdienende Radiologen, Urologen, Augenärzte, Anästhesisten und Chirurgen werden reduziert und diejenigen für Grundversorger deutlich erhöht.

- Ausgebildete Pflegekräfte behandeln in Spitälern und Apotheken selbständig einfache medizinische Probleme wie Fusspilz, Blasenentzündung, leichte Verbrennungen, Durchfall oder Erkältung. Sie dürfen ihre Leistungen mit der Grundversicherung direkt abrechnen.

- Künftig zahlen die Krankenkassen auch in der Schweiz höchstens noch den Preis des günstigsten, zweitgünstigsten oder drittgünstigsten Generikums, ausser ÄrztInnen verschreiben aus medizinischen Gründen das Originalpräparat.

Dieses «aut idem»-Prinzip gilt in fast allen Staaten Europas. Nur die Krankenkassen in der Schweiz müssen – trotz der gesetzlichen Vorschrift der Wirtschaftlichkeit – unter austauschbaren Medikamenten auch die teuersten vergüten. Das BAG hat lediglich ein bürokratisches, ständig anzupassendes System unterschiedlicher Selbstbehalte eingeführt. - Die Krankenkassen dürfen vergleichbare Leistungen wie rezeptpflichtige Medikamente oder Reha-Aufenthalte auch dann vergüten, wenn diese im Ausland bezogen werden.

- Der Bund sorgt sofort dafür, dass Spitäler keinen finanziellen Vorteil mehr haben, wenn sie PatientInnen stationär statt ambulant behandeln. Er beendet damit einen jahrelangen Streit (dieser Punkt wird jetzt mit einem politischen Kompromiss endlich umgesetzt).

- Der Bund schreibt landesweit für alle Spitalstandorte gleich hohe Mindestfallzahlen vor, so dass Spitalabteilungen mit zu geringen Fallzahlen schliessen müssen.

- Laut OECD verschlingen vermeidbare Fehler und Infektionen 10 Prozent der Spitalkosten. Der Bund schreibt dem ganzen medizinischen Personal vor, vermutliche Behandlungsfehler und vermutliche Nebenwirkungen im Internet an eine zentrale Stelle zu melden. Das Unterlassen von Meldungen wird sanktioniert. Meldende sind vor Benachteiligungen geschützt. Vorbild ist das Meldesystem in Dänemark.

Hintergrund: Nach früheren Angaben des BAG kommt es in Schweizer Spitälern jedes Jahr zu rund 60’000 vermeidbaren gesundheitlichen Schadensfällen. Das ist tragisch für die Betroffenen und verursacht unnötige Kosten. - Die Krankenkassen sind nicht mehr verpflichtet, sämtliche Behandlungen in allen kantonal anerkannten Spitälern zu vergüten. Der Vertragszwang wird überall dort aufgehoben, wo die Behandlungsresultate (Outcome-Qualität) gemessen werden können. Auch der Vertragszwang mit Belegärzten wird in Fällen aufgehoben, wo die Resultate der Behandlungen gemessen werden können.

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern (ANQ) veröffentlicht etliche Qualitätsdaten, die zeigen, bei welchen Eingriffen in welchen Spitälern es zu deutlich mehr Komplikationen kommt als erwartet. Der Bund macht die Teilnahme der Spitäler obligatorisch und macht Vorgaben für das Erfassen einer einheitlichen und vergleichbaren «Outcome-Qualität». - Der Bund richtet eine zentrale Online-Plattform für einheitliche Patientendossiers ein, wie diese für Bankgeschäfte und Steuern existieren. Die anonymisierten Daten werden für Qualitätsvergleiche ausgewertet. Der Konsumentenschutz hat dies schon vor dreizehn Jahren gefordert.

- Wer von Prämienvergünstigungen profitieren möchte, darf sich keine Spital-Zusatzversicherungen leisten. Nach Angaben von Krankenkassen haben heute fast 10 Prozent der BezügerInnen von Prämienverbilligungen eine halbprivate, private oder kombinierte Spitalzusatzversicherung abgeschlossen.

Nicht davon betroffen wären kleine Zusatzversicherungen für Zahnbehandlungen, Komplementärmedizin oder nicht-ärztliche Therapien.

Die medizinische Grundversorgung in der Schweiz kostet viel mehr als in den Vergleichsländern Dänemark, Schweden oder Niederlande. Man kann dies weder medizinisch erklären noch mit der Kaufkraft im Land, denn diese ist vergleichbar.

Trotz der viel höheren Kosten leben Schweizerinnen und Schweizer mit einem gleichen sozialen und wirtschaftlichen Status nicht etwa gesünder und leben nicht länger als die Menschen in den erwähnten Vergleichsländern.

Ärzteschaft, Spitäler, Apotheker und Pharmafirmen konnten den Vorteil unserer extrem teuren Versorgung für die Schweizerinnen und Schweizer bisher nicht nachweisen.

Mit dem gerne erwähnten Vorteil von kürzeren Wartezeiten ist die Frage nicht abgehakt.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Nicht zu vergessen ist, dass jede Krankenkasse einfach so 5% der Prämiengelder behalten darf. Diese haben damit null Interesse daran, effizienter zu arbeiten. Oder wenn, dann nur für die eigenen Taschen. Kein Wunder möchten diese immer höhere Franchisen, weil dadurch die Bearbeitungskosten entfallen, welche viel höher als die sonst gewährten Prämienrabatte sind.

Dieses Kassenregime ist völlig perverse und gehört dringend Abgeschafft. Sonst werden sich hier soziale Unruhen etablieren, sobald eine kritische Masse an Leuten besteht, die nichts mehr zu verlieren haben. Und davon gibt es heute schon mehr als man denkt. Die Politik mus jetzt endlich liefern oder den Platz für fähigere räumen.

Es trifft nicht zu, dass Kassen «einfach so 5% der Prämiengelder behalten» dürfen. Es handelt sich um durchschnittliche Verwaltungskosten, die jede Kasse belegen muss. Sie sind nicht bei allen bei 5%. Werbung gehört nicht dazu, da für die Grundversicherung keine Werbung erlaubt ist. Hingegen gehört beispielsweise die Kontrolle der unzähligen Arzt- und Spitalrechnungen dazu. Diese ist nötig.

Das mag sein, doch etwas Kreativität in der Buchhaltung hilft natürlich, die Verwaltungseinnahmen zu optimieren. Wer das nicht tut, wäre ja blöd.

Nicht zu vergessen die Zuwanderung!

Meine Kinder sind seit Geburt in der KK.

Somit ein wesentlicher Bestanteil des Generationskonzeptes.

Einer der mit 30+ kommt belastet die KK wesentlich stärker.

Dies kann wohl nur zutreffen, wenn die 30+ auch in hohem Alter noch in der Schweiz leben. Denn die meisten Kosten fallen in den letzten drei Lebensjahren an.

Durchschnittlich zahlen die 30 bis 60Jährigen mehr Prämien ein, als sie nach Jahresfranchise Leistungen beziehen.

Sehr gute Analyse. Ein paar Gegenfragen:

1) Es gibt heute trotz 50% mehr Einwohnern 30% weniger Spitäler als 1990, die also auch viel höher ausgelastet sind. Die Spitäler müssten daher ein Kostensenker sein. Der Vergleich mit Ländern wie Schweden ist nicht so einfach, weil die Bevölkerung dort jünger ist (Medianalter).

2) Es gibt heute mehr Generika denn je. Auch Medikamente müssten daher, bis auf teure Neuentwicklungen, eigentlich ein Kostensenker sein.

3) Technologische Kostentreiber dürften v.a. Radiologie sein (MRI/CT) plus Diagnostik-Labore (vgl. Corona).

4) Spezialisten zu teuer, Hausärzte aber schon heute völlig überlastet. Zukunftsmodell sind wohl Anbieter wie Medbase und Medix, wo alles unter einem Dach ist.

5) Warum 36 Krankenkassen, wenn eine reicht?

Insgesamt dürfte die Überalterung eben doch ein Haupfaktor sein. Es folgen heute nach Pension noch ca. 20 Lebensjahre. Ich kenne Leute, denen Ende 70 noch fast alle Gelenke ausgetauscht wurden.

Sehr interessante Aussage im Artikel: «Ärzte, Spitäler, Apotheken, Pharmakonzerne und Hersteller von Medizinprodukten wehren sich gegen Änderungen des heutigen Systems, wenn diese Änderungen zu weniger Einnahmen führen würden. Alle verfügen über eine finanzkräftige Lobby. Sie ist im Bundesparlament und in den kantonalen Parlamenten auch direkt vertreten und hat mit ihrem Wissensvorsprung in dieser komplexen Materie einen enormen Einfluss…»

Wikipedia schreibt: «Korruption..ist der Missbrauch einer Vertrauensstellung. Der Missbrauch beginnt, wenn im Rahmen einer öffentlichen, privaten, wirtschaftlichen oder politischen Verantwortung Vorteile erlangt werden oder erlangt werden sollen..» Die hypothetischer Frage ist wohl, ob die Parteien die Kontrolle über die Parlamentarier verloren haben, weil mit Kohle der Lobbyisten die Politik biegsam wird und die Prämien steigen müssen, damit genügend Kohle vorhanden ist den Gesundheits-Apparat schmieren zu können.

Gunther Kropp, Basel

Ein Punkt der meiner Meinung nach je länger je mehr sträflichst vergessen wird ist die Prävention. Hier z.B. wieder eine äusserst eindrückliche Doku über das Fasten gibt es auf YouTube (watch?v=SiMqk50mwuQ), oder der Nutzen von Vitamin D3 oder einfache Yogaübungen oder moderates Krafttraining oder Waldbaden oder oder oder…

Und ich meine gelesen zu haben, dass das BAG dieses Jahr Millionenbeiträge im Bereich Gesundheitsprävention gespart hat.

Milchkühe sind bekanntlich da, um gemolken zu werden. Und das wird mit unserem Gesundheitssystem seit Jahren von Lobbyisten und gewissen Politikern in Reinkultur zelebriert, während die Volksseele schmort.

Es wäre ja relativ einfach, dagegen etwas zu unternehmen, denn Reformvorschläge gibt es ja zur Genüge. Die von Ihnen zusammengefasste Liste zeigt dies deutlich.

Aber selbst wenn das Volk über eine Vorlage abstimmen kann, die zum Handeln zwingen würde, so wird von Interessenseite soviel Angst verbreitet von wegen Abbau der Qualität im Gesundheitssystems, dass die Mehrheit der Bürger einfach einknickt. Und so schlucken wir Jahr für Jahr ein paar Prozente mehr. Schade.

Danke, Herr Gasche. Wie so oft: Ihr Wort in möglichst vielen Ohren…

Weiss hier jemand, wer diese (angebliche) «mittlere Prämie» wie errechnet? Sie liegt derart weit unter den tatsächlichen Prämien, dass ich mich schon sehr wundere….

Die mittlere Prämie unterscheidet sich für Kinder, junge Erwachsene und Erwachsene und wird oft auch kantonal differenziert ausgewiesen. Für die ganze Schweiz wird die Gesamtsumme aller effektiv zu zahlenden Prämien durch die Zahl der Versicherten geteilt. Hausarztmodelle etc. sowie höhere Franchisen werden dabei berücksichtigt. Wer ein Standardmodell mit freier Arztwahl und die tiefste Franchise von 300 Franken wählt, zahlt im Durchschnitt eine deutlich höhere Prämie als die ausgewiesene Durchschnittsprämie.

Gibt es eine Partei, die diese 12 Erfordernisse unterstützt?