Klimasenior warnt vor Gleichgültigkeit

Red. Heinz Wanner hat als der Doyen der Schweizer Klimaforschung die Forschung und Lehre ein halbes Jahrhundert lang mitgeprägt. Zu seinem 80. Geburtstag blickt er auf diese Zeit zurück und warnt vor den Gefahren des modernen Klimawandels.

Mein Start als Klimaforscher am Anfang der 1970er Jahre war geprägt von Messsystemen, welche am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden waren. Temperatur und Feuchtigkeit wurden in Wetterhütten mit einfachen Geräten gemessen und auf Papierstreifen registriert. Augenbeobachtungen der Wolken oder des Vegetationszustandes spielten eine Schlüsselrolle.

Mit Stolz erlernten wir die Programmiersprache Fortran IV. Die Einführung des automatischen Wettermessnetzes ANETZ von MeteoSchweiz im Jahr 1978 bedeutete für uns alle einen epochalen Schritt. Im Zuge der ersten Weltraumflüge von Juri Gagarin und John Glenn in den Jahren 1961 und 1962 war vorher der erste Wettersatellit Tiros-1 gestartet worden. Fast gierig stürzten wir uns auf seine ersten Analogbilder.

Die Entwicklung der driftenden Messbojen im Ozean komplettierte das globale meteorologische Überwachungssystem, dessen Daten dank der modernen Telekommunikation bald allen zur Verfügung standen. Das Aufkommen leistungsfähiger Computer erlaubte erstmals die Berechnung hochaufgelöster Wetter- und Klimaprognosen.

Ich war im Jahr 1982 in Fort Collins (USA) an der Eingabe des ersten Forschungsprogrammes zur Erstellung von Wettervorhersagen mit künstlicher Intelligenz beteiligt. Es wurde haushoch abgelehnt. In unserem Berner Forschungsteam konnte dieses Verfahren in den 1990er Jahren zur Diagnose von Gletscherschwankungen eingesetzt werden.

In der Gegenwart hat sich die künstliche Intelligenz durchgesetzt. Die modernen Wetter- und Klimamodelle werden hybrid ausgestaltet. Dies bedeutet, dass mathematisch-physikalische Modelle mit solchen auf der Basis von künstlicher Intelligenz verknüpft werden.

Bologna – Homogenisierung zulasten der Kreativität

An meinen ersten studentischen Vorlesungen standen Wandtafelanschriften und geographische Wandkarten im Mittelpunkt. Der Stoff wurde teilweise via Schnapsmatrizendruck weitervermittelt. Eingestreute Diasequenzen stellten das höchste der Gefühle dar. In den 1980er Jahren eroberte dann der Hellraumprojektor die Hörsäle. Die Folge waren zum Teil exorbitante Folienorgien. Die Zahl der Folien reduzierte sich mit dem Aufkommen der Beamertechnik kaum, im Gegenteil.

In den 1990er Jahren geisterte plötzlich überall der Begriff «Bolognamodell» herum. Rektorinnen und Hochschulplaner schwärmten von der Vereinheitlichung und von der Qualitätssteigerung der europäischen Hochschulbildung. Ich war von Anfang an skeptisch, sah gewisse Vorteile, verkenne jedoch bis heute die Probleme nicht.

Der Vorteil liegt in den Möglichkeiten der Vereinheitlichung und der damit verbundenen Mobilität im Hinblick auf die Absolvierung von Auslandsemestern. Leider haben wir nicht verhindert, dass mit Bologna gleichzeitig eine Bürokratie verbunden war, welche zu einer ausufernden Prüfungsmanie führte. Jede Lehrveranstaltung soll sofort geprüft werden, der Stoff wird nach vier Wochen wieder vergessen und alles dreht sich um die erreichten Punkte des Kreditsystems. Dadurch wurden die Freiheit und die Kreativität zum Teil massiv beschnitten.

Obschon Verbesserungen vorgenommen wurden, schwärme ich noch immer von der Zeit, als wir im Team sechs Monate lang den gesamten Prüfungsstoff repetieren konnten, um uns systematisch auf das Diplom vorzubereiten. Ein grosser Teil dieses Stoffes ist in meinem Gedächtnis heute noch abrufbar.

Der Publikationshype – Segen oder Fluch?

Zu Beginn meiner Forschungstätigkeit war es erwünscht, dass sowohl in deutscher als auch englischer Sprache publiziert wird. Die Zahl der Publikationen spielte eine geringere Rolle. Erwartet wurden insbesondere längere und methodisch originelle Beiträge. Diese hatten neue Gedanken zu enthalten, Kreativität und eine gewisse Vollständigkeit waren von hohem Stellenwert.

Mit Sorge erlebte ich, wie die Zahl der Publikationen mehr und mehr zum einzigen Auswahlkriterium bei Beurteilungen und Berufungen wurde und wie der Grossteil der Arbeitszeit fast ausschliesslich in das Erarbeiten von Publikationen gesteckt wurde. Entspricht dies noch dem Grundgedanken von Universitas? Der Publikationshype wurde vor allem von Zeitschriften wie «Nature» und «Science» angefacht, und die grossen Wissenschaftsverlage wurden zu Grossindustriebetrieben.

Mit dieser Kommerzialisierung wurde die Forderung nach kurzen Artikeln mit peppig aufgemachten, zeitweise fraglich-süffigen Titeln immer akzentuierter. Nun werden parallel zu den Fachpublikationen immer öfter kernige Pressebeiträge mitgeliefert und von zahlreichen Forschungsinstituten geradezu gefordert.

Es ist absurd, dass gewisse Forschungsleiterinnen und -leiter für eine Dissertation fix drei bis vier kürzere Publikationen verlangen, mindestens eine davon in «Nature» oder «Science». Damit verschwinden längere, fundierte Publikationen mit Stringenz und hohem Informationsgehalt immer mehr, und im Extremfall wird die Forschung nur noch auf öffentlich interessierende Themen ausgerichtet. Viele Zeitschriften nehmen umfangmässig gewaltig zu, dies zulasten der Kreativität und Originalität. Die Forschungsresultate werden immer mehr in viele kleine Beiträge zerlegt, und die grafisch-methodischen Anwendungen sind einander aufgrund der immer gleichen Softwarepakete ähnlicher geworden.

Grossvaters Sorgen zur Klimazukunft

Analytisch haben wir in der Klimaforschung gewaltige Fortschritte gemacht. Wir haben begonnen, die Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre und Vegetation zu verstehen. Wir nähern uns den Möglichkeiten, neben zeitgerechten Wetterprognosen auch komplexe langfristigere Phänomene wie den Monsun oder den El Niño besser vorherzusagen.

Zurzeit werden grösste Anstrengungen unternommen, um die komplexe Rolle der Wolken im Klimasystem, vor allem mithilfe von Laborexperimenten und Satelliten, besser zu verstehen. Trotzdem sind meine Sorgen als Grossvater eher gewachsen, und ich frage mich, in welche Klimazukunft unsere Enkel und Urenkel hineinwachsen.

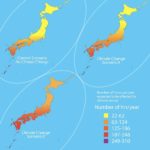

Das Klimasystem zeigt plötzlich ungeahnte Extremausschläge bei Temperatur und Niederschlag in Atmosphäre und Ozean sowie bei der Häufigkeit von Hurricanes und Winterstürmen. Als Folge davon nehmen Waldbrände, Murgänge, Hangrutschungen und Ufererosionen stark zu.

Wir sind aufgerufen, dieser Trendwende in Richtung extremer Ausschläge des Klimasystems durch sofortige, massive Energiesparmassnahmen und durch die Dekarbonisierung des Klimasystems in Form eines massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien Einhalt zu gebieten. Sonst öffnen wir die Schleusen zu einer neuen Verletzlichkeit unserer komplex strukturierten Umwelt immer mehr.

Leider ist in den letzten Monaten, nicht zuletzt aufgrund übertriebener Aussagen in der Presse und infolge allzu aggressiver Aktionen von Klimaextremisten, eine Sättigung gegenüber der Bereitschaft zu notwendigen Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels eingetreten.

Die damit verbundene Gleichgültigkeit ist gefährlich!

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Heinz Wanner war von 1988 bis 2010 Professor für Klimatologie am Geographischen Institut der Universität Bern und Gründungspräsident des dortigen Oeschger-Zentrums. Er wurde 2006 mit dem inoffiziellen Nobelpreis für Geographie ausgezeichnet und erhielt im Humboldt-Jubiläumsjahr 2009 das Ehrendoktorat für Geographie der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Jahr 2020 erschien im Haupt-Verlag Bern sein Buch «Klima und Mensch – eine 12’000-jährige Geschichte».

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Heinz Wanner schreibt: «Leider ist in den letzten Monaten, nicht zuletzt aufgrund übertriebener Aussagen in der Presse und infolge allzu aggressiver Aktionen von Klimaextremisten, eine Sättigung gegenüber der Bereitschaft zu notwendigen Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels eingetreten».

Das ist etwas gar unpräzise gesagt: Diese «übertriebenen Aussagen» entstanden nicht in den «letzten Monaten», sondern seit vielen Jahren. Die Aussagen standen nicht einfach «in der Presse», sondern stammten sehr oft von Wissenschaftern. Viele der frühen Aussagen haben sich als falsch erwiesen. Damit wurde das Vertrauen in die Klimawissenschaft und ihre Vertreter beschädigt. Ähnlichkeiten mit dem Vertrauensverlust im Zusammenhang mit der der «Covid-Krise» sind offensichtlich.

Der Klimawandel schreitet sogar schneller voran und die Folgen sind verheerender als zunächst gedacht (Quelle Abschlussbericht IPCC 2023).

Auch der Rückgang der Alpen-Gletscher geschieht in den letzten Jahren schneller als prognostiziert.

Das oft genannte Argument, im Mittelalter seien die Gletscher noch kleiner gewesen als heute, ist in Wirklichkeit keines:

1. Die Gletscher (vor allem die grossen Talgletscher) hinken der Temperaturentwicklung weit hinterher. Würden die Temperaturen ab jetzt nicht mehr weiter ansteigen, würde sich etwa der Aletschgletscher noch bis Ende des Jahrhunderts zurückziehen und zwar um mehrere Kilometer. Die heutige Gletscherausdehnung bildet somit nicht die aktuelle Temperatur ab.

2. Es gab und gibt Gletscherrückzüge und – vorstösse auch ohne den menschlichen Einfluss (Kalt- und Warmzeiten). Die aktuelle Erwärmung und der verbundene Gletscherrückgang sind jedoch menschengemacht.

Danke Herr Wanner! Super analysiert und kommentiert! Anzahl ist kein Qualitätsmerkmal. Mehr BIP ist auch keines. Mehr Produkte auch nicht …Wohlergehen, Zufriedenheit, Bescheidenheit, Achtsamkeit, Erkenntnisgewinn, Nützlichkeit für die Natur einschliesslich des Menschen und der Menschheit wären schon geeigneter. Diese Parameter ergeben ein Bild mit Schattierungen. Die Menschheit scheint grosse Zahlen zu lieben. Der Inhalt ist weniger wichtig. Schade…

Hat Hr. Prof. Wanner all die Distanzen zwischen Bern, USA und Berlin zu Fuß, mit dem Velo oder Ruderboot zurückgelegt? Ich frage nurmal so…für einen Freund…

«Trotzdem sind meine Sorgen als Grossvater eher gewachsen, und ich frage mich, in welche Klimazukunft unsere Enkel und Urenkel hineinwachsen.

Das Klimasystem zeigt plötzlich ungeahnte Extremausschläge bei Temperatur und Niederschlag in Atmosphäre und Ozean sowie bei der Häufigkeit von Hurricanes und Winterstürmen.»

Ungeahnte Extremausschläge? Wie kann es für Wissenschaftler solche ungeahnten geben?

Der Wissenschaftsbetrieb scheint tatsächlich verkommen; es zählt Masse statt Klasse und natürlich Konformität. Corona, Genderwahn und einzelne Felder der Geschichtsforschung bestätigen das ja überdeutlich. Zur Klimapanik ist zu bemerken, dass in der mittelalterlichen Warmzeit von ca. 600 – 1450 heute vergletscherte Gebiete eisfrei waren. Grünland=Grönland konnte besiedelt werden. In England wurde Wein angebaut. In den Alpen wurde bis weit über die heutige Grenze saisonal Landwirtschaft betrieben (Pasterze=Viehweide). Die darauffolgende Kaltzeit – das Maunder-Minimum – brachte in Europa Hungersnöte, Mißernten und Erfrierung. Auch ohne menschlichen Eintrag gab es furchtbare klimatische Katastrophen: die Verwüstung der Sahara, die die Protoägypter in die Nilniederung zwang, die jahrzehntelangen Dürren, die den Niedergang der Maya brachten. Es gibt auch Sonnenfleckenaktivität, Milankovic-Strahlungskurven und den Treibhauseffekt des Wasserdampfs, nicht nur CO2.

Es bestreitet kein Mensch, dass es in der Erdgeschichte früher Eiszeiten und Wärmephasen gab. Solchen wird die Erde wohl auch künftig ausgesetzt sein. Was dieses Mal nach fast einhelliger Ansicht der Wissenschafter anders ist: Wegen von Menschen verursachten CO2 und Methan verändert sich das Klima in viel rascherem Tempo als in früheren Zeiten und drastischer, als die Erhitzung ohne CO2 (Verbrennung von Kohle, Öl und Gas sowie Abholzung von Wäldern) und Methan (Viehzucht) wäre. Den Menschen fehlt die Zeit, sich anzupassen.

Zum Problem trögt bei, dass heute viele Milliarden mehr Menschen auf der Erde leben.

Autor Heinz Wanner meint dazu: «Wenn wir die entscheidenden Antriebe betrachten, welche seit 1900 zur Veränderung der Erdmitteltemperatur beigetragen haben, so ist der Änderungsbetrag in Watt pro Quadratmeter für die menschgemachten Treibhausgase um ein Mehrfaches grösser als jener der natürlichen Ursachen wie Vulkane oder Solarstrahlung.»