Mitt Romney, die NZZ und die verbogene Realität

Es gefällt uns nicht immer, wie es läuft. Im Privatleben nicht und nicht im Beruf und auch nicht in der Politik. Und dann versuchen wir vielleicht, die Wirklichkeit ein bisschen zurecht zu biegen. Das ändert zwar nichts an der Sache aber vielleicht ein bisschen am Gefühl. Und ist deshalb nachvollziehbar.

Im Journalismus wirkt das aber einigermassen unprofessionell. Und wenn sich «NZZ online» in ihrer Berichterstattung über den amerikanischen Wahlkampf eine solche Fehlleistung einen ganzen Tag lang gestattet, bis gegen Abend dann der Amerika-Korrespondent einen zwar sachgerechteren aber im Gehalt dann ziemlich altbackenen Text plaziert, wirft das Fragen auf. Fragen nach der Professionalität. Fragen nach der redaktionellen Präsenz in der Online-Ausgabe der alten Tante NZZ. Fragen nach der journalistischen Unabhängigkeit von der Parteilinie. Denn dass das Hausblatt der neoliberalen FDP einen neoliberalen Präsidenten Romney lieber sähe als den Wohlfahrtsstaatler Barack Obama, liegt auf der Hand. Das ist auch gar nicht zu kritisieren, solange es nicht die Berichterstattung deformiert.

Ein Top-Thema – ausser für «NZZ online»

Für alle, von der «New York Times» über «Le Monde» bis zum «Spiegel» und zum «Tages-Anzeiger» war das Video von Romneys Sponsoren-Diner der Aufmacher oder auf jeden Fall eine grosse Geschichte. Für die einmal mehr verschlafene «NZZ-online»-Redaktion war es eine Routinemeldung am unteren Ende der Nachrichtenspalte. Wer nicht ordentlich gescrollt hat, ist gar nicht darauf gestossen – offenbar wollte man die Leserschaft nicht schon zum Frühstück mit der schlechten Nachricht aufschrecken. Und so blieb das stehen, einen lieben langen Journalistentag. Ohne dass irgend jemand irgend etwas korrigiert oder aufdatiert hätte. Und es kamen den ganzen Tag über nicht ganz unerhebliche Neuigkeiten dazu.

Ausgelöst hatte die Story das US-Magazin «Mother Jones» mit einer ganz bescheidenen Schlagzeile: «GEHEIMES VIDEO: Romney sagt Millionären, was er von Obama-Wählern WIRKLICH hält.»

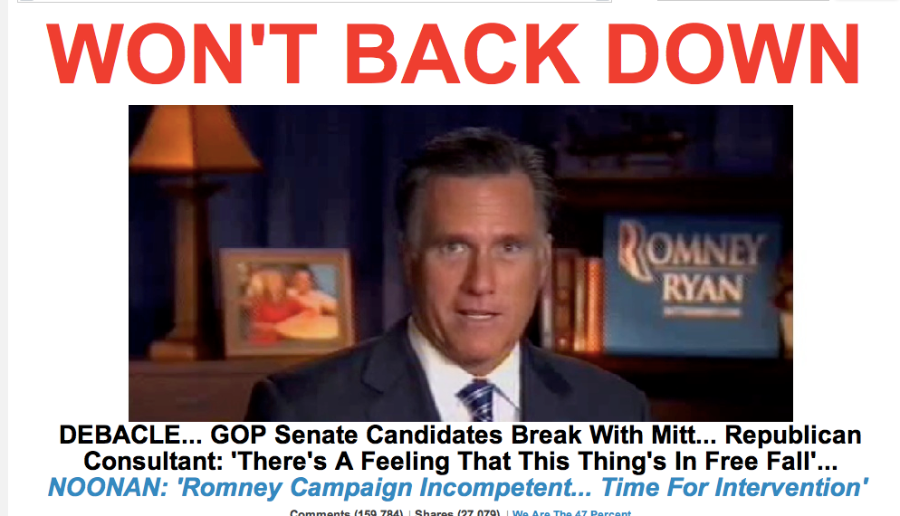

Erst danach kommen die anderen. Die grosse Website «Huffington Post» bringt den Inhalt des Romney-Videos: «Barack Obama-Wähler sind von der Regierung abhängig» und bleibt dann dran. Verlauf: «Es tut ihm nicht leid!» meldet sie im Verlauf des Tages und noch später: «Trotzig: Mitt macht keinen Rückzieher». Damit steht Romney auf dem Feld, das Barack Obama schon besetzt hat: Es geht um zwei verschiedene Visionen für Amerika.

Nur hat Romney diesen abschliessenden Entscheidungskampf damit eröffnet, dass er mindestens die Hälfte der Amerikaner beleidigt oder vor den Kopf gestossen hat. Oder wie es der «Spiegel» schreibt: «Romney beschimpft Obama-Wähler als ‚Opfer’», und zitiert Romney im Klartext: «47 Prozent der Menschen», würden ohnehin für Obama stimmen, weil sie glaubten, «dass sie Opfer sind, dass der Staat die Verantwortung hat, sich um sie zu kümmern.» Alles Leute, die keine Steuern bezahlten.

Die gedrehte Wirklichkeit

Und wie titelt »NZZ online»? – «Romney sieht Obama-Anhänger als Opfer».

Das ist so ziemlich das genaue Gegenteil dessen, was Romney vor seinen reichen Freunden gesagt hat, die für das Dinner jeweils 50’000 Dollar in seine Wahlkampfkasse bezahlt haben. Für den Raider und Hedge-Fonds-Manager Romney sind die «47 Prozent» Menschen, die dem Staat auf der Tasche liegen und «glauben, dass sie Anspruch haben auf eine Gesundheitsfürsorge, auf Lebensmittel, Wohnung, was auch immer.» Kurz: die Nutzniesser der Umverteilung und Schmarotzer des Wohlfahrtsstaates.

Für die NZZ gibt es auch keinen Anlass, die Zahl der «47 Prozent» etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Sie hätte sonst – wie andere ernstzunehmende Medien – festgestellt, dass in den USA nahezu alle Haushalte Steuern bezahlen: Lohnsteuern, Mehrwertsteuern, Bundesstaats- und Gemeindesteuern – Romneys «47 Prozent» (in 2011 präzise: 46 Prozent) beziehen sich lediglich auf die nationalen Steuern in den USA. Hätte sie hingeschaut, wäre auch die NZZ zum Ergebnis gekommen, dass nur etwa 8 Prozent der amerikanischen Haushalte keinerlei Steuern bezahlen, und dass die meisten dieser Haushalte weniger als 20’000 $ im Jahr verdienen. Sie sind schlichtweg sehr arm. Gemäss dem überparteilichen «Tax Policy Center».

Aber das war kein Thema für die «Neue Zürcher Zeitung online» am 17. und am 18. September, obwohl es leicht nachzulesen gewesen wäre: In Ann Lowreys Kolumne «Economix» in der «New York Times».

Palästinenser und Mexikaner – ein Hauch von Rassismus ?

Kein Thema war auch Mitt Romneys Beziehung zu den Afro-Amerikanern und den Latinos in den USA. Die Schwarzen hat er beim Wahlkampfdiner mit den millionenschweren Spendern bereits abgeschrieben «we can’t get these guys», und bei den Latinos macht er sich auch wenig Hoffnungen, obwohl er in Mexiko geboren wurde, als Sohn amerikanischer Eltern. «Wäre ich Mexikaner, hätte ich es leichter zu gewinnen.» Romney sagte das selbstverständlich «scherzhaft».

Aber der weisse Mann aus reichem Haus gerät immer wieder in Verdacht, nicht ganz frei von rassistischen – oder kulturellen – Vorurteilen zu sein. Schon bei seiner Reise in den Nahen Osten hatte er die wirtschaftliche Überlegenheit Israels gegenüber den Palästinensern auf einen «kulturellen Unterschied» zurückgeführt. «Kultur ist entscheidend», zitierte ihn die «New York Times». Für die Führung der Palästinenser ganz klar «ein rassistisches Statement».

Dass Romney beim aufgezeichneten Sponsorendiner den Palästinensern unterstellt, sie hätten «kein Interesse» am Frieden und sich «der Zerstörung und Beseitigung Israels verschrieben», passt in dieses Bild. Es ist das Weltbild eines Mannes, der wenig weiss über das Leben von Menschen, die ein Leben lang um ihre Existenz kämpfen müssen. Wie in den USA, wo jeder sechste Einwohner arm ist. Oder wie in Palästina, wo seit bald 70 Jahren Krieg herrscht und Vertreibung und Not. Und dieser Mann will seine Unwissenheit und seine Vorurteile zur Richtschnur des immer noch mächtigsten Staates der Erde machen.

Republikanischer Wahlkampf: Gefecht der weissen Männer

Der US-Wahlkampf 2012 sieht immer mehr aus wie das letzte oder zweitletzte Gefecht der (reichen) weissen Männer und der vereinigten Fundamentalisten, die den Süden und das amerikanische Herzland im Mittleren Westen bis in den Norden bewohnen.

Doch mit seiner «nicht sehr eleganten» Beurteilung der hart arbeitenden – oder in der Rezession arbeitslosen – weissen amerikanischen Arbeiterschaft hat Mitt Romney diesen Wahlkampf sieben Wochen vor dem Wahltag vielleicht bereits verloren. Die Frage: «Kann Romney überhaupt Präsident werden?», wird nicht mehr nur von linken und liberalen Beobachtern gestellt.

Republikanische Senatoren distanzieren sich bereits von ihrem Kandidaten. Die Konservative Kolumnistin Peggy Noonan schreibt im «Wall Street Journal»: Romney sollte «direkt in das Herz der Dunkelheit blicken, in der die Niederlage der Republikaner liegt. Und dies in einem Jahr, in dem ein republikanischer Kandidat kaum verlieren konnte.» Sie verlangt, dass die Partei eingreift.

Romneys politisches Ende?

Wenn es nicht schon zu spät ist. Auf «Huffington Post» schreibt Peter S. Goodman: «Warum Romneys Video-Kommentare seine Kandidatur gekillt haben». Konservative Kommentatoren in der «New York Times» zeigen sich «disgusted», angewidert von den Bemerkungen des «Plutokraten», des Geldherrn, über die Hälfte der Amerikaner. Und Josh Barro stellt bereits am Dienstag, den 18. September in «Bloomberg» fest: «Heute hat Mitt Romney die Wahl verloren.»

Das ist vielleicht noch etwas kurz geschlossen. Aber Tatsache ist, dass neue Umfragen bereits vor den Romney-Videos seinem Gegenspieler Barack Obama einen landesweiten Vorsprung von 5 Prozent geben. Die Videos könnten diesen Trend noch verstärken. Und sie könnten dazu führen, dass Romneys ‚Freunde’ ihre Schatullen schliessen und dass die Wahlkampfspenden in die andere Richtung fliessen: zum amtierenden Präsidenten, der nach allen gegenwärtigen Trends auf einen Sieg zusteuert.

Es möchte sogar sein, dass ein liberaler Kolumnist wie Michael Tomasky recht bekommt, der schon vor Wochen einen «Erdrutsch-Sieg» von Barack Obama kalkuliert hat. Das wären 330 Wahlmänner-Stimmen. Die «Huffington Post» gibt Obama gegenwärtig 316 , Romney gerade noch 191… (Der «Spiegel» ist noch etwas zurückhaltender: seine Grafik gibt am 19. September Obama 254, Romney 196 Stimmen: 88 Wahlmännerstimmen wären demnach noch zu vergeben).

Ein grosser Teil dieser Geschichten, die eine möglicherweise entscheidende Wende im amerikanischen Wahlkampf 2012 markieren, wird von «NZZ online» in vornehmer Zurückhaltung ignoriert. Der späte Beitrag des Amerika-Korrespondenten erscheint mit dem liebevollen Titel: «Neues Ungemach für Romney».

«Ungemach» – oder die journalistische Zubereitung der Wirklichkeit

«Ungemach» – wohl denn, das ist milde formuliert, wenn einer der Niederlage ins Auge blickt. «Unbedachte Äusserungen» hätte der Kandidat gemacht – die konservative Peggy Noonan nennt es schlicht einen Kunstfehler, denn: «Wenn Du Wahlkampf machst, bist Du nirgends mehr privat. Es gibt überall einen, der Dich nicht mag und ein Smartphone dabei hat.». Und weiter mit der NZZ: Dies alles «stört seinen jüngsten Versuch, seiner Kampagne neuen Schwung zu verleihen.» Amerikanische Journalisten und (republikanische) Experten nennen den Zustand des Wahlkämpfers Mitt Romney keine «Störung» sondern einen «freien Fall».

Wie ganz am Anfang schon gesagt: Wenn es nicht so läuft, wie man möchte, neigt man dazu, sich die Realität zurecht zu biegen. Offenbar auch im journalistischen Metier. Überraschend ist in diesem Fall aber der Ort des Geschehens.

In der Schweiz ist die Zubereitung der Wirklichkeit nach den eigenen Wünschen eigentlich der provinzielle Stil der SVP-Medien von der Art der «Weltwoche». Ein Prestige-Paper wie die NZZ müsste sich doch wohl der Wirklichkeit stellen – und sie ihrer Leserschaft ungekürzt und ungeschminkt mitteilen. Auch wenn es weh tut.

Aha, interessant:

Herr Ruoff verkörpert die Realität und alles was rechts von der FDP steht, ist gemäss seiner Auffassung die «Zubereitung der Wirklichkeit nach den eigenen Wünschen".

Die «Weltwoche» dient ihm als weiteres Beispiel für diese böswillige Unterstellung.

UND GENAU DAMIT bekundigt Herr Ruoff ungewollt, dass er um keinen Deut besser ist, als die von ihm angegriffene NZZ. Er praktiziert dasselbe einfach «linksherum".

Denn wer der Weltwoche die «Zubereitung der Wirklichkeit nach eigenen Wünschen» unterstellt, verkennt, dass sie praktisch wöchentlich unbequeme, mit Fakten untermauerte WAHRHEITEN ans Licht führt, die einem Herrn Ruoff ganz sicher nicht passen. Von den vielen links gerichteten Medien werden die Berichte der WW meistens ins Gegenteil verkehrt oder – wenns nicht mehr anders geht – nur am Rande erwähnt.

Die NZZ ist sicher nicht fehlerlos und auch nicht immer ganz objektiv. Genauso trifft das für die Weltwoche und andere Blätter zu. Und insbesondere auch für Herrn Ruoff. Er beweist es mit seinem Artikel.