Abzockerei im Gesundheitswesen und alle schauen zu

Alle ärgern sich über die steigenden Kosten und Prämien im Gesundheitswesen und reden von sparsamem Umgang mit den Milliarden. Doch niemand unternimmt etwas gegen die schamlose Abzockerei von Herstellern der Medizinprodukte. Es geht um Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Stents, Insulinpumpen, Knie- oder Hüftprothesen.

Nach dem Beispiel der Pharmakonzerne unternehmen grosse Hersteller von Medizinprodukten ebenfalls alles, um ihre effektiven Verkaufspreise in den verschiedenen Spitälern und Ländern geheim zu halten. Damit sollen Übervorteilte nicht merken, dass sie übervorteilt wurden. Die Abnehmer müssen sich zur Geheimhaltung verpflichten.

Jetzt hat die «NZZ» die in der Schweiz und in Deutschland effektiv verrechneten Preise von sechs häufig implantierten Herzschrittmachern recherchiert: Fazit der Redaktoren Matthias Benz und Simon Hehli: «Die Unterschiede sind riesig».

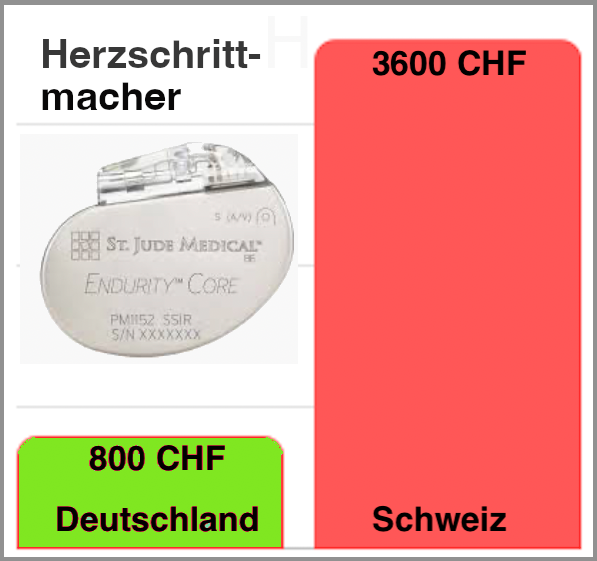

In der Tat: Für den Einkammer-Herzschrittmacher ‹Endurity Core SR› des US-Konzerns Abbott zahlten deutsche Spitäler umgerechnet zwischen 760 und 860 Franken. Mittelgrosse Spitäler in der Schweiz zahlten zwischen 4900 und 5100 Franken. Das ist das Fünffache für den exakt gleichen Schrittmacher.

Auch der Zweikammer-Herzschrittmacher von Abbott ist in der Schweiz mehr als fünfmal so teuer wie in Deutschland.

Bei anderen Modellen stellte die «NZZ» unerklärliche Unterschiede zwischen 50 und 100 Prozent fest.

Im Jahr 2024 setzten Herzchirurgen in der Schweiz 6500 Herzschrittmacher ein, Tendenz steigend.

Verstoss gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot

Wenn Spitäler derart überrissene Preise zahlen und diese den Krankenkassen und Steuerzahlenden in Rechnung stellen, verstossen sie gegen das Gesetz. Denn dieses verlangt für Leistungen der Grundversorgung, dass sie «wirtschaftlich» erbracht werden müssen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigte Infosperber: «Unplausible Preisunterschiede (also solche, die sich nicht nur auf unterschiedliche Einkaufsmengen zurückführen lassen) für das gleiche Medizinprodukt verstossen nach Ansicht des BAG gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot.»

Das BAG ist verpflichtet, die Wirtschaftlichkeit zu kontrollieren. Die Kassen ihrerseits sind laut BAG verpflichtet, «die abgerechneten Produkte zu kontrollieren, Vergleiche anzustellen und bei auffälligen Preisunterschieden entsprechend zu reagieren».

Folgende Frage beantwortete das BAG indessen nicht: «Könnte sich eine Krankenkasse weigern, einen wahrscheinlich überhöhten Preis eines ambulant eingesetzten Herzschrittmachers dem Leistungserbringer zu vergüten? Könnte die Kasse im Fall einer Betreibung die Unwirtschaftlichkeit des verlangten Preises vor Gericht zu beweisen versuchen?»

Für ambulant eingesetzte Herzschrittmacher und andere Implantate erhalten die Kassen – anders als bei den in Spitälern eingesetzten – die effektiven Rechnungen. Eine Kasse könnte nach dem Beispiel der «NZZ» die Preise für identische Produkte in Deutschland recherchieren, eine Zahlung verweigern und die Weigerung vor Gericht verteidigen.

Auch dem BAG ist die Arbeit von zwei «NZZ»-Redaktoren zuzumuten: effektiv bezahlte Preise stichprobenartig zu recherchieren, zu veröffentlichen und gegen die Unwirtschaftlichkeit vorzugehen.

In einem Bericht ans Parlament kam das BAG im Januar 2024 allerdings zum Schluss: «Das BAG erachtet die gesetzlichen Grundlagen zur Verbesserung der Transparenz der Preise und der Wirtschaftlichkeit der Medizinprodukte als ausreichend. Die Umsetzung der Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Medizinprodukten sollte aber verbessert werden. Das BAG steht zu diesem Thema bereits im Austausch mit den Krankenversicherern.»

Überrissene Preise seit vielen Jahren bekannt

Gesetzwidrig unwirtschaftliche, weil überrissene Preise für Medizinprodukte sind seit Jahren bekannt. Doch BAG, Spitalverband H+ und das Parlament haben für keine gründliche Remedur gesorgt.

- Bereits im Jahr 2006 gab es Preisvergleiche der Helsana. Ein Inhalationsgerät kostete 50 Prozent mehr als in Deutschland.

- 2008 veröffentlichte der Preisüberwacher Preisvergleiche von Herzschrittmachern und künstlichen Hüftgelenken. Herzschrittmacher waren in Deutschland 50 Prozent günstiger.

- 2011 veröffentlichte Herzchirurg Thierry Carrell Preisvergleiche von Herzklappen, Herzschrittmachern und Gefässstützen. Herzklappen kosteten in der Schweiz bis zu sechsmal mehr als in Deutschland. Gefässstützen viermal mehr.

- Santésuisse sah im Jahr 2017 allein bei Blutzuckermessgeräten, Beatmungsgeräten und Inkontinenzprodukten ein Sparpotenzial von 34 Millionen Franken.

- Im Jahr 2021 stellte die Eidgenössische Finanzkontrolle fest, dass der Grundversicherung das gleiche Stent-Modell einmal zum Preis von 1200 und ein anderes Mal von 3500 Franken verrechnet wurde. Die EFK schätzte, dass in der Schweiz jährlich rund 40’000 Stents für rund 50 Millionen Franken eingesetzt wurden, 7500 davon ambulant.

- Schliesslich deckte der «Tagesanzeiger» vor zwei Jahren einmal mehr die Abzocke bei Herzschrittmachern und Stents auf. Für einen identischen Herzschrittmacher zahlte die Tessiner kantonale Spitalgruppe EOC in den Jahren 2018 bis 2020 ahnungslos bis zu 12’900 Franken. Einzelne Spitäler in den Kantonen Solothurn und Luzern kauften die gleichen Schrittmacher für zuweilen nur 2200 Franken.

Jedes Mal sprach die Medizinaltechnik-Branche von «Einzelfällen» und wehrte sich dagegen, die ganze Branche anzuschwärzen. Für eine Transparenz der Preise sorgte die Branche allerdings nicht.

Empfehlungen des Preisüberwachers

Ende Januar 2025 analysierte der Preisüberwacher die Einkaufspreise für orthopädische und kardiale Implantate. Er wiederholte längst erhobene Forderungen:

- Spitäler sollen alle eingesetzten Implantate inklusive deren Preise in einem nationalen Register registrieren.

- Das Parlament soll alle Lieferanten gesetzlich zwingen, die Preiskomponenten ihrer Produkte (Produkte selber, Einführung und Assistenz beim Implantieren) offenzulegen.

- Nicht Chefärzte (die von Herstellern oft geldwerte Leistungen erhalten) sollen die Implantate auswählen, sondern die Wahl soll nach objektiven Kriterien erfolgen (Prothesentyp, Befestigungsart, verwendete Materialien), um die für eine Person am besten geeignete Prothese zu wählen.

- Direktimporte aus dem Ausland sollen erleichtert werden. Gegenwärtig gibt es viele administrative Hürden, weshalb Spitäler nur etwa vier Prozent aller Implantante direkt importieren.

- Die Spitäler sollen sich zu interkantonalen Einkaufsgemeinschaften zusammenschliessen. So erhalten sie eine stärkere Verhandlungsposition.

- Spitäler sollen Mindestfallzahlen erreichen, um die Operationsqualität zu verbessern und die Beschaffungskosten zu senken.

- Die Kantone, welche Spitäler auf ihre Listen aufnehmen, sollen die Beschaffung der öffentlichen Spitäler stärker überwachen.

Die Begründungen für diese Vorschläge finden sich ausführlich in der Analyse des Preisüberwachers.

Stellungnahme des Abbott-Konzerns

Auf konkrete Fragen der «NZZ» wollte Abbott nicht eingehen. Sie begründete die Preisunterschiede zu Deutschland unter anderem mit dem speziellen «Versorgungsmodell» in der Schweiz: Ein Techniker der Firma sei beim Einsetzen von Herzschrittmachern im Operationssaal in der Regel dabei. In Deutschland dagegen bekomme der Chirurg lediglich das Implantat geliefert und müsse dann im Operationssaal alleine zurecht kommen.

Dazu meinte ein Kardiologe zur «NZZ», dieser Service sei in den meisten Fällen nicht nötig, weil das Programmieren und Einsetzen von Herzschrittmachern eine Routine sei. Es handle sich eher um versteckte Verkaufsgespräche. Doch in der Schweiz sei dieser Service im Einkaufspreis stets inbegriffen, auch wenn die Spitäler ihn nicht benötigen. Das ist in anderen Ländern wie Deutschland nicht der Fall.

Frankreich hat die Anwesenheit von spitalfremdem Personal in Operationssälen seit 2022 sogar strikt reglementiert. Besuche von Industrievertretern sind begrenzt und Zuwiderhandlungen können finanziell sanktioniert werden.

Wegen anderer Faktoren wie höheren Löhnen und Lebenshaltungskosten sei in der Schweiz ein Preisaufschlag von höchstens 10 bis 15 Prozent gerechtfertigt, sagten die meisten Spitäler gegenüber dem Preisüberwacher. Die «NZZ» deckte jetzt Preisaufschläge von 50 bis 400 Prozent auf.

Der Spitalverband H+ allerdings hat bisher wenig dazu beigetragen, um die Abzockerei aufzudecken und dagegen vorzugehen. Gegen die fehlende Preistransparenz hat H+ nach eigenen Angaben noch nie öffentlich protestiert. Begründung: «Es ist nicht Aufgabe des Verbandes, sondern vielmehr wäre es Aufgabe der Hersteller, Transparenz bei den Einkaufspreisen zu schaffen.»

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Abzockerei gefällt mir nicht.

Könnte man nicht alle Dienstleistungserbringer die über obligatorische Versicherungen abrechnen dazu zwingen die Einkaufspreise von Produkten 1:1 zu verrechnen und ein Fixum für die Administration resp. Logisitk festlegen, weil dann wären allen die Einkaufspreise bekannt und könnten verglichen werden. Diesbezügliche Verbote (der Hersteller) zu bestrafen. Hersteller resp. deren Produkte werden mit Bussen resp. Gebühren belastet. Patente von solchen Herstellern werden aberkannt und werden hinfällig, weil sie sich nicht gesetzteskonform verhalten.

Zahlung verweigern? Herr Gasche, wie stellen Sie sich das vor? Dann bleibt der Patient auf den Kosten sitzen?

Also etwa so: die Krankenkasse stellt fest, dass die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist und lehnt eine Kostenübernahme für ein bereits implantiertes Gerät ein. Dann bekommt der Patient eine Rechnung von einer Firma, die die Zahlungen von medizinischen Leistungen koordiniert, z.B. die Ofac.

Hier muss man vorsichtig sein: man darf den Streit nicht auf den Buckel der Patienten austragen!

Ziel ist es, dass die Unwirtschaftlichkeit von einem Gericht festgestellt wird.

Es sind kaum Fälle bekannt, wo Kassen eine ambulante Rechnung beanstandeten und nicht voll bezahlten und dann Ärzte oder Spitäler für den fehlenden Betrag einen Patienten belangten.

Falls eine Kasse für die Rechnung eines Implantats nur den ihrer Ansicht nach wirtschaftlichen Preis vergütet und der Chirurg oder die ambulante Abteilung im Spital die Differenz dann beim Patienten einfordern würde, muss der Patient die Rechnung nicht zahlen und kann bei Betreibung Rechtsvorschlag machen und so ein Gerichtsurteil erzwingen. Die Kasse müsste dem Patienten Rechtschutz gewähren.

Oder sehe ich da etwas falsch?

Also, wir hatten einen verwandten Fall. Ein Medikament auf der Spezialitätenliste wurde uns verschrieben, allerdings in einer Darreichungsform, die nicht in der Spezialitätenliste enthalten ist. Drei Monate nach dem Bezug des Medikaments kam die Rechnung von der Ofac. Zuerst glaubte ich an einen Fehler, aber dann habe ich ganz genau geschaut: ein Arzt beim Spital machte einfach einen kleinen Fehler, und die Apotheke merkte den Fehler nicht. Am Schluss blieben wir auf den Kosten sitzen, zum Glück war das Medikament nicht teuer.

Also aufgepasst! Ich denke, man muss gut schauen, dass bei solchen Fällen Patienten nicht die Dummen sind. Wenn man die Gesetze anpasst und man sagt, Krankenkassen verweigern die Uebernahme der Kosten, was soll dann genau passieren?

Das ist ein anderes Problem. Die Kassen dürfen nur Medikamente zahlen, die auf der Spezialitätenliste aufgeführt sind. Bei der Abgabe eines nicht-kassenpflichtigen Medikaments – wie in dem von Ihnen beschriebenen Fall – muss Ein Arzt oder Spital den Patienten oder die Patientin darauf aufmerksam machen, dass das empfohlene Medikament von den Kassen nicht bezahlt wird. Tut er dies nicht, haftet er für diesen Fehler. Er muss aufgrund seiner Notizen in der Krankengeschichte beweisen können, dass er darüber aufgeklärt hat. Natürlich ist eine gerichtliche Auseinandersetzung darüber nicht einfach und bei kleinen Beträgen wohl auch nicht lohnend.

Worum es mir bei diesem Austausch geht: es ist schnell passiert, dass der Patient den schwarzen Peter bekommt. Was ich mir wünsche, wenn so ein Gesetz eingeführt wird, muss verhindert werden, dass die schwächste Partei den kürzeren zieht. Es sind viele Parteien beteiligt: Spital, Kanton, Apotheke, Arzt, Hersteller und Krankenkasse. Gibt es einen Konflikt, drücken sich alle. Es spielt nicht so eine Rolle, was es für ein Konflikt ist, ob nun ein Herzschrittmacher viel zu teuer verkauft wird, oder ob ein finanzieller Schaden durch einen Fehler in der Verschreibung entsteht. Sie haben richtig gesagt, bei kleineren Beträgen auch nicht lohnend. Bei grösseren Beträgen ist der Patient unter Umständen so krank, dass er nicht klagen kann. Ich denke auch, dass das Gesundheitssystem Fehlanreize hat, aber man muss Sorge geben zu den Patienten, sie können sich oft nicht wehren.

Ich bin überzeugt : Rechtsbürgerlich will hier rein gar nichts ändern, weil sie sonst Tantiemenen, Unterstützungen, Zuschüsse etc. aus der Pharmabranche nicht mehr erhalten würden.