Teure Medikamente: Pharmakonzerne leben wie die Maden im Speck

Hohe Preise, enorme Gewinnmargen, exorbitante Boni, rüdes Lobbying und krankhafte Fixierung auf hohe Aktienkurse – nein damit sind ausnahmsweise nicht die notorisch gierigen und auf Kosten der Allgemeinheit mit Eigenkapital geizenden Banker gemeint, sondern die Pharmabranche.

Roche beispielsweise hat im Juli bekannt gegeben, das Krebsmedikament Lunsumio aufgrund eines gescheiterten Preisstreits mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorerst vom Schweizer Markt zu nehmen. Novartis-Chef Vasant Narasimhan drohte etwas später damit, Medikamente in Europa nicht mehr anzubieten, falls europäische Länder künftig nicht mehr als bisher zahlten.

Nervosität wegen Trumps drohendem Zollhammer

Die gut bezahlten Manager der milliardenschweren Konzerne werden in Zusammenhang mit Donald Trumps Finanz-, Wirtschafts- und Handelspolitik nervös. Der amerikanische Präsident hatte die Pharmabranche zwar zunächst ausgenommen, als er Anfang August den Zollhammer gegen die Schweiz auspackte und Abgaben von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz in die USA ankündigte. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

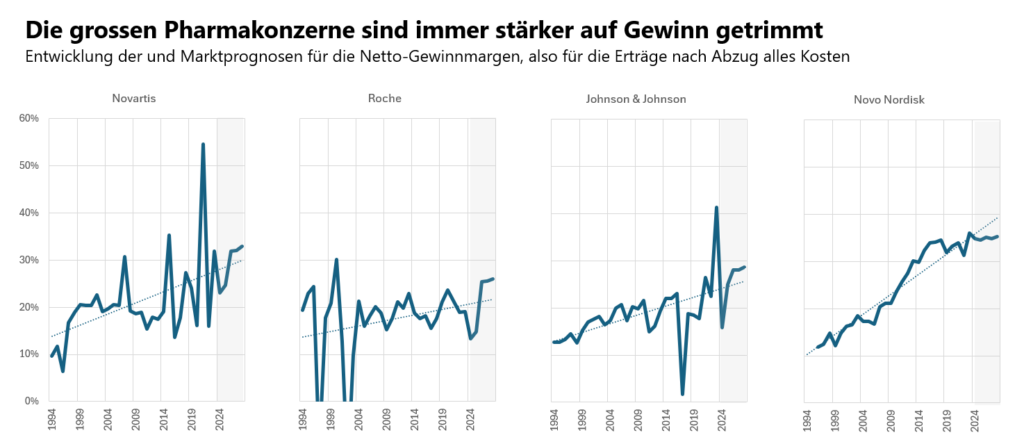

Denn die Schweiz erzielt im Handel mit den USA deutliche Überschüsse, vor allem auch im Geschäft mit pharmazeutischen Erzeugnissen. Sowohl Novartis als auch Roche erzielen knapp die Hälfte ihrer Umsätze in den USA. Der amerikanische Markt war für die Anbieter von pharmazeutischen und medizintechnischen Produkten in der Vergangenheit ein Paradies, weil sie dort hohe Preise verlangen und insgesamt exorbitante, im Trend auf hohem Niveau zunehmende Margen erzielen können – siehe Grafik.

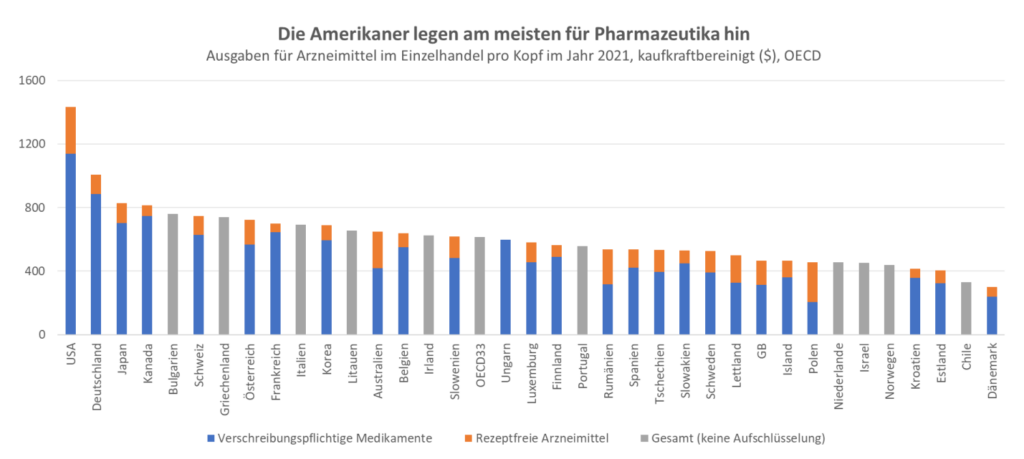

Sie holen aus den regulierten, ineffizienten Märkten heraus, was herauszuquetschen ist. Viele Medikamente sind in den USA bisher mehr als doppelt so teuer wie in der Schweiz – und hierzulande wiederum sind die Preise gemäss einer Studie aus Schweden um 50 bis 100 Prozent höher als im europäischen Durchschnitt. So kommt es, dass die Schweizer Pharmariesen einen grossen Anteil ihrer Gewinne im heimischen, aber vor allem auch im amerikanischen Markt erwirtschaften. Teure Pharmazeutika haben dazu beigetragen, dass die Ausgaben im amerikanischen Gesundheitswesen ausser Kontrolle geraten sind.

USA: Extrem teures Gesundheitswesen – trotzdem sinkende Lebenserwartung

Wie Daten zeigen, haben sich diese in den vergangenen 60 Jahren mehr als verdreifacht, und sie sind phasenweise sogar auf knapp 20 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) gestiegen. Faktisch sind die Pro-Kopf-Ausgaben für das Gesundheitswesen in den USA fast doppelt so hoch wie in anderen Industrieländern, während die Lebenserwartung trotz des enormen Aufwands gleichzeitig zurückgegangen ist.

Kein Wunder, hat sich Donald Trump Preissenkungen bei Medikamenten auf die Fahnen geschrieben. Er drohte in den vergangenen Wochen mit Zöllen von bis zu 250 Prozent für Importe aus dem Ausland. In seinen Augen sind diese Produkte in den USA nicht nur zu teuer, sondern die Europäer seien so unverschämt gewesen, hohe Forschungsausgaben für die Entwicklung neuer Medikamente auf die Amerikaner abzuwälzen. Künftig müssten sie ihrerseits deutlich mehr als bisher zahlen.

Trump interessiert nicht, dass das amerikanische Gesundheitssystem aufgrund versteckter Gebühren und geheimer Rabatte an Mittelsmänner komplex, undurchsichtig und vor allem auch kostspielig war und ist. Seine Idee ist auch nicht, die enormen Margen der Pharmakonzerne zu beschneiden. Stattdessen sollen künftig andere stärker für die hohen Kosten für die Versorgung mit Medikamenten aufkommen.

Damit liefert er der üppig verdienenden Branche und zum Beispiel dem in Washington gutvernetzten Novartis-Chef Vasant Narasimhan einen Steilpass für künftige Verhandlungen – auch in der Schweiz. In Bundesbern sollen die Lobbyisten von Roche, Novartis und Co. gemäss verschiedenen Medienberichten dieser Tage alle Hebel in Bewegung setzen, um die staatlich festgesetzten Medikamentenpreise nach oben zu treiben.

Sänken die Margen, steige das Risiko, dass weniger in die Forschung investiert werde. Letztlich drohten Forschung sowie Produktion abzuwandern und damit wichtige Steuerzahler, wiederholen Interessenvertreter wie etwa Interpharma-Geschäftsführer René Buholzer ihre Totschlagargumente immer wieder.

Lobbyisten wollen die Medikamentenpreise in der Schweiz weiter nach oben treiben

Dabei nutzt die Branche bisher schon alle Möglichkeiten, um den bürokratisch stark beeinflussten Markt auszupressen, wie eine Zitrone. Zum Beispiel mit dem «Evergreening». Damit ist die leichte Modifikation der pharmazeutischen Formulierung eines kommerziell erfolgreichen Produkts gemeint, um den Patentschutz einmalig oder gar mehrfach zu verlängern.

Das ist ein entscheidender Punkt, schliesslich räumt der Staat einem Pharmaunternehmen üblicherweise zunächst eine Art Monopol auf ein neu entwickeltes Medikament oder auf einen neuen Wirkstoff ein. So will er sicherstellen, dass hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betriebswirtschaftlich wieder hereingeholt werden können.

Wie eine empirische Untersuchung des Europäischen Parlaments jedoch zeigt, sind in den vergangenen Jahren rund drei Viertel aller neuen Patente auf Medikamente entfallen, die es schon länger gibt. Auf diese Weise zögern die Patent-Inhaber den Zeitpunkt möglichst lange hinaus, ab dem Konkurrenten Nachahmerprodukte mit den gleichen Wirkstoffen deutlich günstiger verkaufen dürfen.

Subventioniert der Bundesrat «Big Pharma» auf dem Rücken den Prämienzahler?

Kritiker der Branche ätzen, die Pharmaunternehmen erzählten ständig die Geschichte von den hohen Kosten für Forschung und Entwicklung, sowie vom hohen Risiko von Fehlschlägen. Meist aber gäben sie mehr Geld aus für Marketing und Lobbying. Ohnehin kaufe «Big Pharma» erfolgsversprechende Wirkstoffe vielfach mittels Fusionen oder Firmenübernahmen ein, statt sie selbst zu entwickeln. Das wiederum sei weniger riskant, als die Branche ständig behaupte.

Diese will den Zollstreit mit den USA nutzen, um ihre Interessen mit der Brechstange durchzusetzen. Sie führt sich auf wie die Made im Speck: Die Hälfte der Gesundheitskosten in der Schweiz werde über Steuermittel finanziert – und die «Pharma» sei mit Abstand grösster Steuerzahler, so die Interessenvertreter der Interpharma.

Das BAG dagegen sieht nicht ein, wieso in der Schweiz die Medikamentenpreise auf dem höchsten Niveau Europas steigen sollten, um erzwungene Preissenkungen in den USA zu kompensieren. Höhere Preise in der Schweiz hiessen höhere Krankenkassenprämien, erklärten die Vertreter der Behörde im Rahmen eines Pressegesprächs vor wenigen Tagen.

Sollte der Bundesrat der glänzend verdienenden Pharmabranche also entgegenkommen, täte er das auf Kosten der ohnehin schon strapazierten Krankenkassenprämien-Zahler.

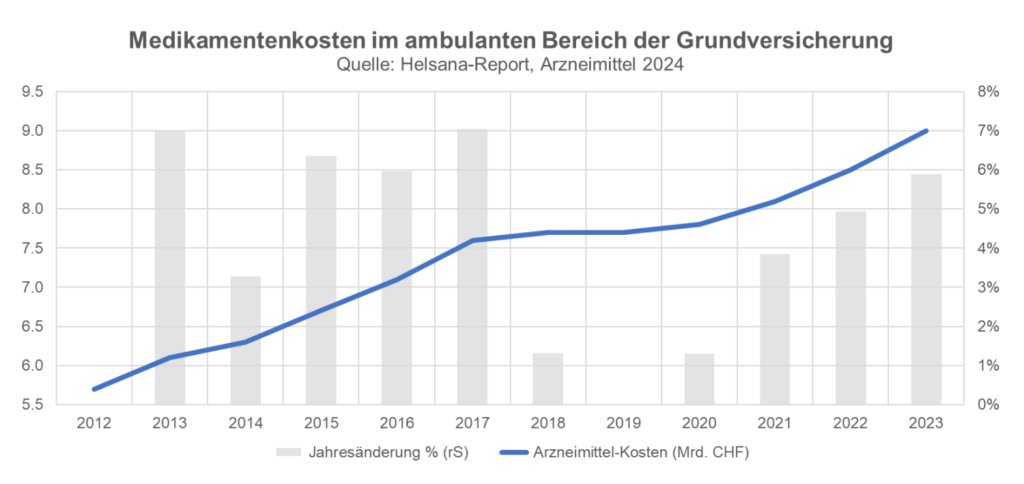

Die Ausgaben für Medikamente in der Schweiz steigen kontinuierlich

Sie machen einen erheblichen Teil der gesamten Gesundheitskosten aus. Im Jahr 2023 betrugen die ambulanten Medikamentenkosten im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) etwa 9 Milliarden Schweizer Franken. Diese Statistik bezieht sich auf Medikamente, die über die Krankenversicherung abgerechnet wurden, also verschreibungspflichtige Arzneimittel im ambulanten Bereich. Nicht berücksichtigt sind selbst bezahlte Over-the-Counter-(OTC)-Präparate sowie die teuren Medikamente, welche die Spitäler verwenden.

Die Gesamtausgaben für das Gesundheitswesen in der Schweiz liegen bei über 100 Milliarden Franken pro Jahr. Der Anteil der Medikamente an den gesamten Gesundheitskosten beträgt ungefähr 11 bis 12 Prozent. Das bedeutet: Von 100 Franken, die im Gesundheitswesen ausgegeben werden, entfallen rund 11 bis12 Franken auf Medikamente. Innerhalb der OKP machen Medikamente fast ein Viertel der Kosten aus (einschliesslich der Spitalmedikamente), was unterstreicht, wie gross dieser Ausgabenposten im Kernbereich der Krankenversicherung ist.

Die Ausgaben für Medikamente steigen weiterhin an. Gründe dafür sind der vermehrte Einsatz neuer, oft hochpreisiger Therapien und eine alternde Gesellschaft. Zudem ist die Nutzung von Generika in der Schweiz im europäischen Vergleich weiterhin eher gering, was ebenfalls die Kosten erhöht.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Höchst bemerkenswerte Aussage im Artikel: «Sowohl Novartis als auch Roche erzielen knapp die Hälfte ihrer Umsätze in den USA. Der amerikanische Markt war für die Anbieter von pharmazeutischen und medizintechnischen Produkten in der Vergangenheit ein Paradies, weil sie dort hohe Preise verlangen und insgesamt exorbitante, im Trend auf hohem Niveau zunehmende Margen erzielen können..»

Könnte theoretisch die Möglichkeit bestehen, wenn man fett, träge und faul wird und in den Verwaltungsräten der Pharma-Konzerne einen Sitz hat, den Glauben haben könnte, dass die US-Amerikaner für ewig und immer hoch-überteuerte Medikamente sich leisten zu können, damit die Grossaktionäre ständig mit viel frischer Kohle versorgt werden können, statt dafür zu sorgen, dass neue Märkte erschlossen werden mit Medikamentenpreise die günstig sind, oder ist es intellektuelle Trägheit die Realität erkennen zu wollen.

Gunther Kropp, Basel

Vielen Dank für diesen Artikel (wie auch für viele andere).

Es ist erschreckend, wie kritiklos der Grossteil der Schweizer Presse den permanenten Drohungen und den fragwürdigen Behauptungen der Pharma-Industrie und ihrer Oberen eine Plattform bietet.

Dass sich das BAG einigermassen behauptet und der Bundesrat nicht einknickt, kann man leider nur hoffen.