Die bodenlose Täuschung über die Herkunft unseres Gemüses

Rüebli, Zwiebeln, Broccoli und Blumenkohl wachsen in der Schweiz meistens im Boden und unter freiem Himmel. Doch fast alle Schweizer Salatgurken und Tomaten gedeihen in Treibhäusern – die meisten von ihnen, ohne je mit Erde in Kontakt zu kommen.

Das Gemüse wächst «hors-sol», ausserhalb des Bodens, auf Kokosfasern oder Steinwolle. Die Pflanzen erhalten mit Tröpfchenbewässerung Dünger und Wasser zugeführt.

Auch die meisten Erdbeeren, die vor Mai oder nach August verkauft werden, und viele Salate wachsen auf Regalen in Treibhäusern. In der Schweiz belegen die Hors-sol-Regale mittlerweile gut einen Fünftel der Erdbeer-Anbauflächen.

Vor 30 Jahren stiess der Hors-sol-Anbau bei den Konsumenten auf heftigen Widerstand. Deshalb vereinbarten die Gemüse- und Früchteproduzenten, dass sie Hors-Sol-Produkte kennzeichnen.

Vor gut acht Jahren wurde diese Vereinbarung aber aufgelöst. Die «Bauernzeitung» stellte befriedigt fest: «Hors-sol-Sturm abgeflaut.» Selbst die Stiftung für Konsumentenschutz räumte damals ein: Hors-sol sei eine akzeptierte Art geworden, wie man Landwirtschaft auch betreiben kann.

Migros schaffte Deklaration sofort ab

Gewiss haben manche Konsumentinnen und Konsument den Hors-sol-Anbau akzeptiert. Viele wissen aber gar nicht, wie das Gemüse und die Beeren, die sie kaufen, angebaut worden sind.

Die Migros hat damals die Deklaration unverzüglich abgeschafft. Auch Denner und Aldi deklarieren nicht, wenn etwas im Regal statt auf dem Boden gewachsen ist. Bei Lidl sind einige Produkte gekennzeichnet, andere nicht. Einzig Coop bemüht sich darum, konsequent auf dem Preisschild zu vermerken, wenn es sich um ein Hors-sol-Produkt handelt.

Nur Bio ist sicher nicht hors-sol

Wer Hors-sol-Produkte meiden will, muss sich an Bio-Gemüse und -Früchte halten. Diese dürfen in der Schweiz zwar im Treibhaus, aber nicht getrennt vom Boden kultiviert werden.

Die Hors-sol-Produzenten und Händler betonen, der Anbau ohne Erdkontakt habe Vorteile: Hors-sol-Pflanzen erhalten Wasser und Dünger automatisch und dosiert zugeführt. Das senke den Verbrauch. Auch das Risiko, dass die Pflanzen von Schädlingen befallen werden, sei geringer.

Das könnte aber gleichzeitig ein Nachteil sein. Es gibt Hinweise – aber keine Beweise – dass Hors-sol-Gemüse und -Früchte weniger gesundheitsfördernde sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, weil sie weniger natürliche Abwehrstoffe bilden müssen als im Erdboden auf dem Freiland.

Knackiger – oder eher zäher?

Ob Hors-sol-Produkte weniger Geschmack haben als solche aus dem Freiland, ist umstritten. Salat, der direkt an der Sonne gewachsen ist, hat häufig dickere Blätter als solcher aus dem Treibhaus. Die einen Konsumenten finden solche Blätter knackiger und geschmackvoller. Andere finden sie zäher und bitterer.

Studien und Blindtests zeigten bisher, dass bei den Qualitätsunterschieden weniger die Anbaumethode als vielmehr die Sorte, der Reifegrad, das Klima und die Pflege eine Rolle spielen.

Wenn Produzenten und Händler betonen, wie umweltschonend Hors-sol-Anbau sei, geht häufig ein Aspekt vergessen: Die Kokosfasern oder die Steinwolle, in denen die Pflanzen wachsen, müssen aufwändig hergestellt, transportiert und wieder entsorgt werden. Auch das Abwasser muss behandelt und entsorgt werden.

Treibhäuser statt Äcker in den Schweizer Gemüsekammern

Ausserdem wird Hors-sol-Anbau meistens in Treibhäusern betrieben. Das braucht mehr Energie wegen der Temperaturregelung und der übrigen Technik. Es gibt nur sehr wenig Hors-sol-Produkte, die unter freiem Himmel wachsen.

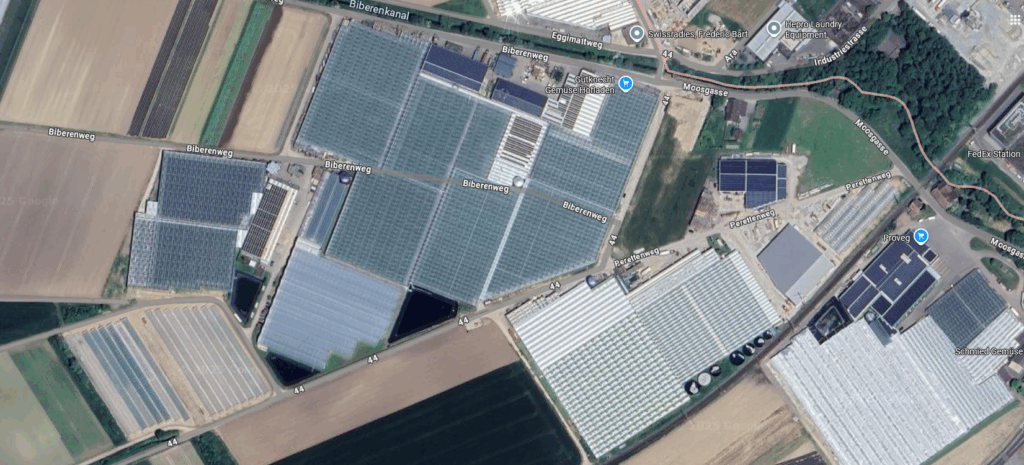

Natur- und Landschaftsschützer stehen dem zunehmenden Bau von grossen Treibhäusern kritisch gegenüber. So gibt Franziska Grossenbacher, Co-Geschäftsleiterin der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, zu bedenken: Wenn der Schweizer Gemüsebau nur noch auf Hors-sol setzte, hätten wir in ein paar Jahren in allen Gemüsekammern der Schweiz eine Treibhauslandschaft wie im spanischen Almeria. Sie sagt: «Aus landschaftlicher Sicht wäre die radikale Forderung: keine Treibhäuser auf dem lebendigen Boden, sondern nur noch auf bestehenden Gebäuden als Aufbau.»

Der Treibhausanbau ist nicht etwa in den drei grössten Gemüsekantonen Bern, Zürich und Aargau am weitesten verbreitet, sondern in den Kantonen Genf, Waadt und im Tessin.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Infosperber: «Die Kokosfasern oder die Steinwolle, in denen die Pflanzen wachsen, müssen aufwändig hergestellt, transportiert und wieder entsorgt werden. Auch das Abwasser muss behandelt und entsorgt werden.»

Ich finde auch BIO (Beispiel: Tomaten) geschmacklos. Frage: Gibt es durch Vertikale Landwirtschaft (Hydroponik, Aeroponik oder Aquaponik) Mineralfasern und Mikroplastik (Kunststoff-Vliese) in Nahrungsmitteln («aufgesogen wie Muttermilch bzw. -wasser») oder Umwelt?

Zitate: Die Fasern der Steinwolle schädigen in einem Aquaponik-System u. a. die Kiemen der Fische. Steinwolle gilt bzw. galt als krebsfördernd und lungenschädigend.

Steinwolle ist kein nachwachsender Rohstoff, wie beispielsweise Kokosfasern. Oft landet Steinwolle schon nach einmaliger Anwendung im Müll, weil es stark durchwurzelt oder versalzen ist.

Künstliche Mineral-Fasern, siehe Insider: «KMF Mythen-Post»

Gerade die Hors sol Produktion hat entscheidende Vorteile in Sachen Resourceneffizienz gegenüber Bio. Auch hat es keine ökotoxischen Auswirkungen auf den Boden da man in einem geschlossen System produziert. Zwei ganz wichtige Vorteile gegenüber Bio welche nicht erwähnt wurden. Schade, objektiv ist anders.

Toni Suter

Guter Boden ist belebt von Millionen Organismen, die in einen faszinierenden Kreislauf Fruchtbarkeit schaffen, Totes verwerten, lockern, das Wasser halten usw. Vielerorts gibt es Projekte zur Bodenbelebung und -verbesserung und Betriebe, die so wirtschaften, z.Bsp. nach der Demeter-Methode. Deren Produkte weisen oft einen deutlichen Geschmacks- und Konsistenzvorteil auf. Wer selber gärtnert, weiß wie der Geschmack von Tomaten von der Hitze des Sommers, Niederschlag, Blattmasse und benachbarten Pflanzen abhängt, der weiß dass nichts besser schmeckt als eine eigene Gartengurke, Zwiebel, Fisole, Erbse usw. Das heute in den Supermärkten, auch den Bioketten, angebotene Gemüse und Obst ist leider oft ein Witz. Man lässt es lieber stehen.

Danke, das finde ich auch. Es reicht nicht, dass Gemüse bio ist. Die Sorte und die Menge machen die Qualität. Konsequent auf dem Markt einkaufen bei ausgewählten Produzenten, dann schmeckt das Gemüse nach dem, was es ist.

Kokosfasern, einst ein Abfallprodukt, haben noch einen weiteren, im Bericht nicht genannten positiven Effekt: sie ersetzen namentlich im Gemüseanbau den Torf. Torf aus den Hochmooren von Irland, Grossbritannien und Deutschland braucht Hunderte von Jahren zu seiner Bildung. Sein Abbau zerstört flächenhaft die ökologisch wertvollen Hochmoore und damit den Wasserhaushalt in den Böden ihrer Regionen.

Haben wir keine eigenen Fasern lokal?

Oder besser: Statt Fasern Erdekulturen übereinander («Hochhäuser»)?

Kokosfasern: Transportweg und:

Die Gewinnung von Kokosfasern kann zu Umweltschäden führen, da der Anbau von Kokosnüssen oft mit Monokulturen und dem Einsatz von chemischen Düngemitteln einhergeht. Die Verarbeitung erfordert zudem die Einweichung der Fasern in Wasser, was wiederum die Umwelt beeinträchtigen kann. Kokosfasern können je nach Hersteller und Verarbeitungspraktiken Pestizide enthalten. Einige Hersteller verwenden chemische Pestizide während der Lagerung oder Verarbeitung, um Schädlinge abzuwehren.

Monokulturen: Der Anbau von Kokosnüssen findet oft in riesigen Monokulturen statt, die die Artenvielfalt verringern.

Wasserverbrauch: Die Verarbeitung der Kokosfasern erfordert erhebliche Mengen an Wasser, was in wasserarmen Regionen zu einer Übernutzung der lokalen Wasserressourcen führen kann.