Frankreich: Das keynesianische Schlaraffenland ist am Ende

Der Zusammenbruch der Regierung von Sébastien Lecornu noch vor ihrer Vereidigung am Montag hat Frankreich tiefer in die schon eine Weile andauernden politischen Turbulenzen gestürzt und die Finanzmärkte erschüttert.

Lecornu war Emmanuel Macrons dritter Premierminister, seit der Präsident im vergangenen Jahr vorgezogene Neuwahlen ausgerufen hatte, um die extreme Rechte zu stoppen. Es war die kürzeste Amtszeit eines Premierministers seit 1958. Nun bleiben nur noch wenige gangbare politische Optionen, die politische Verunsicherung nimmt zu.

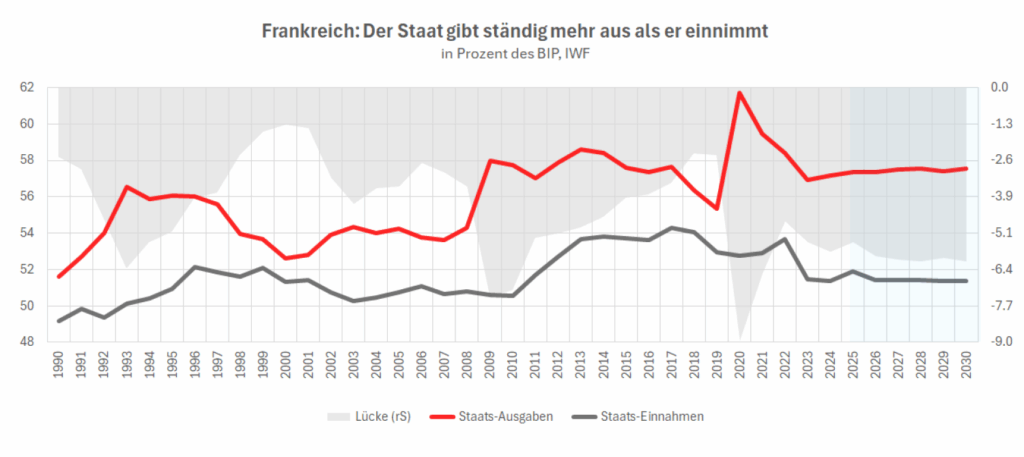

Frankreich gibt seit Jahrzehnten notorisch mehr aus als es einnimmt

Das alles vor dem Hintergrund steigender Kreditkosten für den französischen Staat – und genau das ist der kritische Punkt. Die Staatsschulden haben in den vergangenen Jahren strukturell immer weiter zugenommen und haben inzwischen ein Rekord-Niveau von 116 Prozent des Bruttoinlandprodukts erreicht.

Das Land treibt von den Bürgern zwar rekordverdächtig hohe Steuern und Abgaben ein, trotzdem aber gibt es notorisch immer mehr aus als es einnimmt. Unabhängig davon, wer regiert, geht die Schere zwischen Staatseinnahmen und -ausgaben immer weiter auf, die Finanzierungslücke des Staates wird immer grösser.

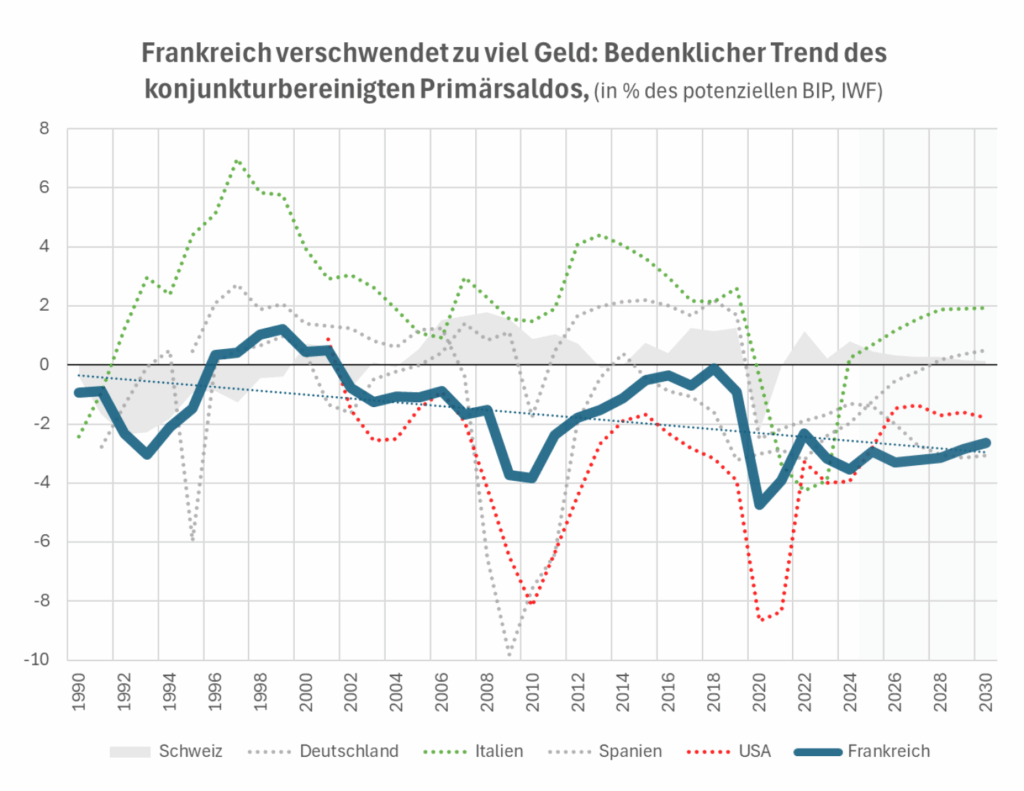

Das Primärdefizit nimmt im Trend zu. Dieser Negativsaldo in der öffentlichen Finanzwirtschaft zeigt an, dass die Einnahmen eines Staates nicht mehr ausreichen, um seine Kernaufgaben wie etwa das Bildungswesen, das Militär oder auch die Polizei zu finanzieren. Er ist das Ergebnis dessen, wofür Frankreich schon immer berüchtigt war: Für seine Bürokratie und für die hohe Staatsquote.

Etablierte Parteien versprechen gerne das Blaue vom Himmel

Das Land steht in einer langen Tradition des «keynesian deficit spending»: Die Regierung gibt mehr Geld aus, als sie durch Einnahmen generiert, eine Schuldenbremse gibt es nicht. Die Maastricht-Kriterien Europas sind längst zu einer Lachnummer verkommen. Die etablierten politischen Parteien hatten auch bei wechselnden Mehrheiten keine Skrupel, den Wählern das Blaue vom Himmel zu versprechen, die Staatsausgaben immer weiter zu erhöhen und immer neue Schulden zu machen. So schreibt der französische Staat seit mehr als 40 Jahren ununterbrochen rote Zahlen, im Rahmen der Corona-Krise sogar besonders ausgeprägte.

Staatspräsident Emmanuel Macron hatte vor seiner Wahl im Jahr 2017 zwar versprochen, das Land wieder in Schwung zu bringen. Er lockerte zunächst das Arbeitsrecht, senkte die Unternehmenssteuern, er führte eine leichte Rentenreform durch, er wollte in innovative Technologien investieren und den Staatsapparat verkleinern. Allerdings verhedderte er sich im Subventionsdschungel und heute arbeiten nicht weniger, sondern mehr Beamte für den französischen Staat.

Das französische Rentensystem steht unter starkem finanziellem Druck und gilt als wenig solide, weil es zu den grosszügigsten in Europa zählt. Laut offiziellen Zahlen beliefen sich die Ausgaben für Renten zuletzt auf über 330 Milliarden Euro pro Jahr, was etwa 14 Prozent des französischen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Bereits jetzt werden Defizite durch staatliche Zuschüsse und Steuern ausgeglichen, weitere notwendige Reformen stossen auf enormen politischen Widerstand.

Wähler wollen verwöhnt werden, wollen aber die Konsequenzen nicht tragen

Ähnlich wie andere Staatschefs scheitert Macron vor allem daran, die Mentalität der Bevölkerung zu ändern. Viele Franzosen halten die Idee von einem schlanken Staat für unsozial. Sie widersetzen sich militant allen Versuchen, Exzesse des Wohlfahrtsstaates zu reduzieren. Sozialer Frieden liess sich in der Vergangenheit nach Protesten erst wieder herstellen, nachdem der Staat Milliarden in die Hand genommen hatte, um die rebellierenden Interessengruppen ruhigzustellen. Milliarden, die er nicht erwirtschaftet und eigentlich nicht hat, nachdem er schon die Friedens-, Energie- und Billiggeld-Dividenden der vergangenen Jahre verfrühstückt hat.

Der Widerstand gegen dringend nötige strukturelle Veränderungen kommt in der Regel von der linken als auch von der rechten Seite des politischen Spektrums. Beide können aus einem zunehmenden Reservoir unzufriedener Bürger schöpfen. Die Wähler setzen immer öfter auf obskure Protestparteien, obwohl diese meist kein vernünftiges Rezept für die Lösung der in den vergangenen Jahrzehnten entstandenen Strukturprobleme der meisten westlichen Staaten haben.

Aber ihre Wut lässt sich einfach erklären: Hohe Steuern, hohe Abgaben, hohe Staatsausgaben, hohe Sozialtransfers, hohe Budgetdefizite, hohe Staatsschulden, hohe Konsumenten- und Vermögenspreise, enorme Zuwanderung, grosse Finanzierungslücken im Rentensystem und ein wucherndes Staatsunwesen auf der einen Seite.

Und auf der anderen wächst die Wirtschaft nur noch schwach, sind die Einkommen und Vermögen einseitig verteilt, verfällt die Infrastruktur und das allgemeine Sicherheitsgefühl geht vor allem auch in einer geopolitisch fragil gewordenen Welt immer mehr verloren.

Schiffbruch mit keynesianischer Wirtschafts- und Finanzpolitik – nicht zum ersten Mal

Auf dieser Basis klingt es beinahe schon zynisch, wenn bekannte keynesianische Ökonomen wie Joseph Stiglitz, Paul Krugman oder die Zeitgenossen einschlägig ausgerichteter Wirtschaftsforschungsinstitute in Frankfurt, Berlin oder auch der Schweiz den «Neoliberalismus» für die Strukturkrise der westlichen Industriestaaten verantwortlich machen. In Wirklichkeit war es wohl eher der «real existierende Keynesianismus», der massgeblich zur Entstehung der enormen und langfristig nicht haltbaren Zustände beigetragen hat.

Mit der keynesianischen Wirtschafts- und Finanzpolitik hatten die westlichen Industrieländer zwar schon in den 1970er Jahren Schiffbruch erlitten, als die Stagflation jener Zeit ihre Grenzen aufzeigten. Dennoch lebte der keynesianische Anspruch, die Wirtschaftszyklen steuern zu können, bis in diese Tage uneingeschränkt fort. Nun aber schwächen die Konsequenzen in Form hoher Defizite, Schulden und enormer Strukturprobleme die Demokratie. Es sei denn, die etablierten Parteien schenken den Wählern reinen Wein ein: Der (soziale) Luxus der vergangenen Jahrzehnte ist nicht mehr finanzierbar.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Praktisch jedes Land ist in dieser Schuldenfalle gelandet und solche die eine Schuldenbremse in der Verfassung hatten, haben mit fadenscheinigen Argumenten diese ausgehebelt. Geld geben halt alle gerne aus.

Dass ein Präsident nicht tragbar ist, welcher die Ungeimpften so lange «anscheissen» wollte, wie ihm möglich sei, sollte auch den Meisten klar sein. Das Niveau in der Politik ist gefühlt gewaltig gesunken, nicht erst seit Trump.

Wenn der Staat, ganz nach Keynes Theorie, im wirtschaftlichen Abschwung antizyklisch investiert, und keiner will arbeiten, dann gibt es keinen Aufschwung. So einfach ist das.

Es ist m.E. nicht eine Frage der Wirtschaftspolitik, sondern eine Frage des Mindsets des Volkes.

Man kann das auch getrost anders sehen: dass Frankreich nicht zu hohe, sondern andere Länder zu niedrige Steuern haben. Bei der Staatsquote finde ich nicht die Höhe entscheidend, sondern nur, ob die Mittel sinnvoll und produktiv eingesetzt werden. Dass der französische Staat viele Fehler gemacht und Geld verschwendet hat, will ich nicht absprechen. Dem gegenüber stehen jedoch die mindestens ebenso großen, wenn nicht sogar größeren Fehler eines kaputten westlichen Finanz- und Wirtschaftssystems, das zu allem Überdruss zur Erhaltung dieses maroden Systems einen Krieg nach dem anderen führt.

Den Keynesianismus für das französische Debakel nahezu alleinverantwortlich zu machen ist eine etwas steile These. Vor allem wenn man bedenkt, dass Macron unter neoliberaler Etikette mit Geschenken an die Reichen und Superreichen begann, bei gleichzeitiger Bestrafung der unteren Einkommen mit höheren Benzinpreisen und weiteren neuen Lasten für das «einfache Volk». Die «Gelbwesten» waren nur die logische Folge. Frankreich hat ein unanständiges Verhältnis zwischen hohen und höchsten Einkommen und Vermögen gegenüber dem Rest, 95 %, der Bevölkerung. Die unproduktiven Armeeausgaben laufen seit Jahren aus dem Ruder und explodieren geradezu seit Macrons sinnloser Unterstützung für die hoch korrupte Ukraine. Hinzu kommt ein groteskes Majorzwahlsystem, das mindestens ein Viertel aller Wähler zu frustrierten Nullern macht. Vom lähmenden Zentralismus und der Demontage der Industriellen Produktion ganz zu schweigen. Der Dialog mit der Bevölkerung ist verlogen, stimmt. Nicht nur in Frankreich.

Es lohnt sich, auf die aktuelle Haushaltskrise und in deren Folge auf die Staatskrise einen genaueren Blick zu werfen. So schreibt der Spiegel in seiner Online Ausgabe am 11.10.2025: «Teil des Problems sind nach einer Studie des französischen Rechnungshofs aus dem Jahr 2024 Steuererleichterungen, die Präsident Macron vor Jahren durchgesetzt hat und die den französischen Staat jährlich 50 Milliarden Euro kosten.» Steuererleichterungen die zuallererst den bereits Wohlhabenden in Frankreich zugute kamen. Ein beliebtes Spiel der Neokonservativen. Zuerst senken sie die Steuern insbesondere für die Bessergestellten, -wer hat schon was gegen Steuersenkungen- und anschließend argumentieren sie mit dem jetzt entstandenen Haushaltsdefizit für Kürzungen bei den Ausgaben, die insbesondere die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala betreffen. Dies als Keynesianismus zu interpretieren heißt Keynes gründlich fehl zu interpretieren.

Wie wahr! Aber auch nur pars pro toto. Die derzeitige wirtschaftliche, soziale und politische Lage der westlichen Welt ist kein Versagen des Keynesianismus, sondern die Systemkrise des Kapitalismus. Was bürgerliche Ökonomen von Smith bis Stiglitz und Krugman sagen, ist der Versuch einer Interpretation der Verhältnisse, aber keine Idee zu ihrer Änderung. Der Gier und Machtwahn fördernde Neoliberalismus ist perfekt für die Eliten, schädlich fürs Volk. Die wesentlichen Faktoren werden im Beitrag genannt. Aber im Gegensatz zu Staaten, die nicht gedecktes Geld drucken können, muss die Hausfrau mit dem zurechtkommen, was sie im Portemonnaie hat. Ich kann nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Wer diese ökonomische Grundregel verletzt (um gewählt zu werden), muss scheitern. D. h., so lange sich nicht die Eigentums-und Produktionsverhältnisse, also das System, ändern, wird sich auch die Lage weiter verschlechtern. Mehr über die «zyklische Krisen des Kapitalismus» bei Marx, Engels und Lenin.

Wikipedia: «Die Modern Monetary Theory (abgekürzt MMT, auch Modern Money Theory ….) ist eine heterodoxe makroökonomische Theorie, die in einer eigenen Analyse des Geldsystems gründet…..Die MMT nimmt an, dass ein monetär souveräner Staat keinen intrinsischen finanziellen Restriktionen in seiner eigenen Währung unterliege, da er diese Währung selbst emittiere. Er sei folglich immer in der Lage alle fälligen Zahlungen zu leisten. Dies bedeute, dass er alles kaufen könne, was in der eigenen Währung zum Verkauf angeboten werde, und auch nicht die Steuern erhöhen müsse, um Einnahmen zur Bedienung und Rückzahlung seiner Schulden zu erzeugen..».

Möglich, dass noch nicht alle erkannt haben könnten, dass Staaten unbegrenzt Schulden machen dürfen, weil die Notenpressen immer neue Kohle produzieren müssen, damit der Staat funktioniert.

Gunther Kropp, Basel

Für die Situation in Frankreich den Keynesianismus verantwortlich zu machen, ist atemberaubend unterirdisch. Keynes plädierte für erhöhte Staatsausgaben während der Krise der 30er Jahre, nicht für Dauerdefizite wie in F oder USA.

Vielleicht könnte es ja sein, dass die Reichen in Frankreich keine oder kaum Steuern zahlen? Sarkozy pflegte beste Beziehungen zu Frau Bettencourt, sie finanzierte seinen Wahlkampf. Weshalb wohl? Bernard Arnault galt für kurze Zeit als reichster Mann der Welt.

Frankreich leistet sich viel Bürokratie und das aberwitzige Risiko super-teurer Atomkraftwerke (Flamanville: 23,7 Mrd.Euro), deren Milliardendefizite gehen zulasten der Steuerzahler.

Die deutsche Energiewende mit Sonne, Wind und Batterien läuft dezentral, wird zu 90% von Privaten finanziert und es entsteht Resilienz zu viel tieferen Kosten. Die jüngste Ausschreibung von Solarstrom (Freifläche) erreichte einen durchschnittliche Zuschlagswert von 4,84 Cents/kWh, 3-5mal billiger als neuer Atomstrom.

Wohin sind denn die keynesianischen Milliarden geflossen? In Frankreich können sich bereits Normalverdiener keine Wohnung mehr leisten, viele leben prekär. Das Leben in Paris ist unbezahlbar während in der Provinz Dörfer veröden und es dort keine Infrastruktur mehr gibt. Der französische Keynesianismus hat nicht gerade zu sozialem Luxus geführt. Er wurde – wie auch in Österreich – zur Überdeckung von Struktur- und Wirtschaftsschwächen mißbraucht, um Wähler bei der Stange zu halten. Übrigens, ob Keynesianismus oder nicht, die Schulden fast aller hochentwickelten Industrieländer sind in den letzten 50 Jahren explodiert, allen voran in Japan und den USA. Die hohe Verschuldung geht seltsamerweise mit einem Anwachsen von Reichen und Superreichen einher – gerade in Frankreich gibt es viele superreiche und einflussreiche Familienunternehmen.

Ist der Link bei ‚keynesian deficit spending‘ falsch oder verstehe ich Stephan Schulmeister völlig anderes? Der verlinkte Artikel äussert sich mE. postiv zum Keynsianismus und kritisch zum Neoliberalismus, desweiteren wird ‚keynesian deficit spending‘ im Artikel gar nicht erwähnt.