Papst Leo XIV. weicht heiklen Themen aus

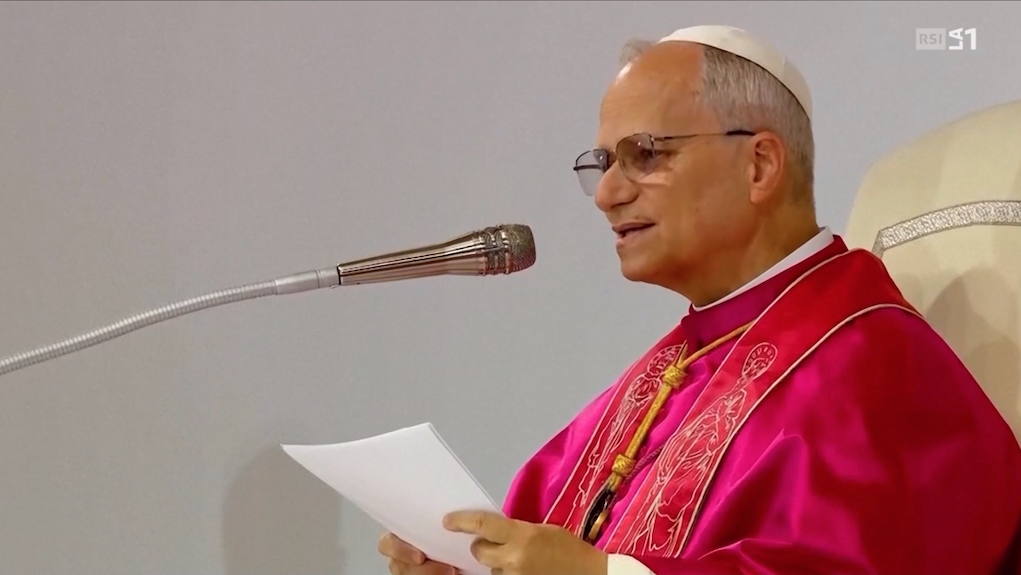

In unserer aufgewühlten Zeit, in der Populisten und Selbstdarsteller einen schrillen Ton vorgeben, hebt sich Papst Leo XIV. mit seiner Zurückhaltung, mit seiner Um- und Vorsicht wohltuend ab. Er macht keinen Wirbel um seine Person, tritt vielmehr hinter das Überzeitliche seines Amtes zurück. Ablesbar an seiner Hinwendung zu traditionellen Gewändern und liturgischer Sorgfalt. Ablesbar an der Rückkehr in den apostolischen Palast und in die Sommerresidenz Castel Gandolfo. Stärker als auf sein persönliches Charisma vertraut der uneitle Amerikaner auf die Institution und die Kurie. Seine Reden liest er vom Blatt ab und hütet sich vor spontanen Stellungnahmen, wie sie sein Vorgänger liebte.

Sexualmoral und Stellung der Frau in der Kirche

Es fällt auf, dass Leo XIV. den heikelsten innerkirchlichen Konflikt, jenen rund um die Sexualmoral und die Stellung der Frau, bisher umgangen hat. Zwar betonte er bei einer Audienz mit den Diplomaten des Heiligen Stuhls, die «harmonischen und friedlichen Zivilgesellschaften» beruhten allein auf «auf der stabilen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau». Auch unterscheidet er, wie seine Vorgänger zwischen dem petrinischen Prinzip, das dem Mann die Domäne der Macht und des Amtes zuweist und dem marianischen Prinzip, das der Frau das Mütterliche, Nährende und Duldende zuschreibt. Um aber seine Meinung zur Priesterweihe der Frau zu erfahren, muss man auf die Aussage von Kardinal Prevost bei der Weltbischofssynode im Herbst 2023 zurückgehen. Diese würde, erklärte er damals, keine Probleme lösen, sondern zur Klerikalisierung der Frau beitragen. Von den Frauen in hohen Führungspositionen und Präsidentinnen in der Zivilgesellschaft auf parallele Machtpositionen in der Kirche in Gestalt von Priesterinnen zu schliessen, sei nicht möglich. Die 2000-jährige Tradition dürfe man nicht einfach ändern.

Inzwischen hat Leo XIV. versichert, dass die unter seinem Vorgänger eingesetzten Arbeitsgruppen zur Prüfung strittiger Fragen, auch des Frauendiakonats, weiterarbeiten sollen. Zugleich legte er einen Fahrplan des von Franziskus initiierten weltweiten Synodalen Prozesses bis zum Jahr 2028 vor. Der Synodale Prozess bleibt das Instrument der Kirchenspitze, um die ReformkatholikInnen bei Laune zu halten. Seit 2021 bringt er laufend neue Papiere, Erklärungen, Versammlungen, Arbeitsgruppen und Kommissionen hervor, die alle die Geschwisterlichkeit und grössere Partizipation der Laien und Frauen einfordern, im konkreten Kirchenleben kaum sichtbare Ergebnisse zeitigen. Früher oder später wird Leo nicht darum herumkommen, sich persönlich zu seinen konservativen Standpunkten in den strittigen Fragen zu bekennen und sich damit absehbarer Opposition auszusetzen.

Kritik an Heiligsprechung

Einen ersten Konflikt muss er schon jetzt ausfechten, besser: er lässt ihn ausfechten. An der auf den 7. September verschobenen Heiligsprechung des mit 15 Jahren an Leukämie verstorbenen Internet-Apostels Carlo Acutis wird zunehmend Kritik laut. Von einer «Frömmigkeit aus der Mottenkiste» ist etwa die Rede vor allem mit Bezug auf Acutis Dokumentation von 146 eucharistischen Wundern in Gestalt von blutenden Hostien. Diesen ging jeweils ein Hostienfrevel voraus, für die oft Juden verantwortlich gemacht und dann auf den Scheiterhaufen geführt wurden. Die antijüdischen Aspekte habe man beim Heiligsprechungsprozess übergangen, kritisiert Felix Klein, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung. Katholische Theologen wie der Schweizer Jesuit und Judaist Christian Rutishauser eilen dem Papst nun zu Hilfe und reden die Bedenken klein.

Soziale Ader und traditionelle Lehre

Obwohl ihm die Streitlust seines Vorgängers genau so fehlt wie die dogmatische Akribie des deutschen Papstes, halten viele Leo XIV. für eine Mischung von Franziskus und Benedikt XVI. Bis zu einem gewissen Gard trifft das wohl zu. Mit Franziskus teilt Leo XIV. die pastorale Hinwendung zu den Armen, die er sich als Bischof und Seelsorger in Peru angeeignet hat, ohne sich aber explizit zur Befreiungstheologie zu bekennen. Mit Papst Benedikt wiederum trifft er sich in der Betonung der traditionellen Lehre und Ästhetik. Obwohl gebildet und reflektiert, kann er aber kein theologisch-intellektuelles Werk vorlegen wie der deutsche Papst, sondern lediglich ein kirchenrechtliches Doktorat, wie es sich als Einstieg in eine klerikale Karriere geziemt.

Offenbar hat Leo XIV. in seinen Sommerferien in Gastel Gandolfo an seiner ersten Enzyklika geschrieben – wohl kaum zur Frauenfrage, sondern, wie spekuliert wird, zum «unbewaffneten und entwaffnenden Frieden», für den er schon in seiner ersten Rede auf dem Balkon des Petersdoms plädierte.

Brückenbauer

Leo beruft sich gerne auf Franziskus. Er betont, wie das alle Päpste zu tun pflegen, in Kontinuität mit dem Vorgänger zu regieren, obwohl er ein anderes, weit traditionelleres Profil erkennen lässt. Anders als dieser hat Leo XIV., der am 16. August hundert Tage Papst ist, bisher kein eigentliches Regierungsprogramm vorgelegt und die heissen Eisen, die Frauen-Frage zumal, geflissentlich umgangen. Vielleicht auch aus einer gewissen Ängstlichkeit heraus, die, so heisst es, den Ordensleuten der Augustiner eigen sei, seit ihr berühmtester Priester, der Reformator Martin Luther, die Kirche so gewaltig durcheinandergewirbelt hatte. Leo ist sichtlich bestrebt, Gemeinschaft und Einheit zu stiften, Brücken zu bauen gegen die Polarisierung in Kirche und Welt.

Kein Anti-Trump

Auch als Anti-Trump, als der er seit dem ersten Tag gehandelt wurde, hat sich der Papst der leisen Töne bisher nicht wirklich in Stellung gebracht. Stefan von Kempis, Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan, zitiert in der bisher einzig lesenswerten deutschen Leo-Biografie US-Medien, wonach Robert Francis Prevost 2008 und 2010 bei den Demokraten gewählt hat, 2012, 2014 und 2016 hingegen bei den Republikanern. Schliesslich teilt er mit Letzteren die ablehnenden Positionen zu Abtreibung, Gender und Homo-Ehe. Gewiss, in der Migrationspolitik denkt er grossherzig christlich, also ganz anders als Trump. Dessen Entsenden von Nationalgardisten nach Los Angeles hat er jedoch nicht kommentiert. Hingegen soll er am Telefon mit Netanjahu und Putin Tacheles geredet haben. Den Beschuss der katholischen Kirche in Gaza durch Israels Militär hat er auch öffentlich verurteilt. Ostentativ hat er Präsident Selenski schon zweimal in Audienz empfangen und sich hinter die «gemarterte Ukraine» gestellt. Bei aller Wahrung der apostolischen Neutralität liegt ihm wenig an der Äquidistanz zu Moskau und Kiew. Vielmehr lässt er erkennen, wen er für den Täter und wen er für das Opfer hält.

Vorbild Papst Leo XIII.

Kein Zweifel: Leo möchte sich als Friedens- und Sozialpapst profilieren – in den Fussstapfen von Papst Leo XIII. (1878 -1903), der sich zur Zeit der industriellen Revolution auf die Seite der verelendete Arbeiter geschlagen hatte. Kaum je erwähnt wird, dass der gleiche Papst nach dem schmerzhaften Verlust des Kirchenstaats im Zuge der Einigung Italiens an der Monarchie festhielt, Volkssouveränität und Demokratie verurteilte, also in der feudalen Welt verhaftet blieb.

Vorbild Bischof Augustinus

Das andere grosse Vorbild von Leo XIV. ist ganz in der antiken Welt verhaftet. «Ich bin ein Sohn des Heiligen Augustin», sagte er am 8. Mai nach der Wahl auf der Loggia des Petersdoms. Und zitiert seither fast in jeder Rede aus dessen Werk, vor allem, wenn es um Gemeinschaft und Einheit geht. Verglichen mit dem romantisch verklärten Menschen -und Tierfreund Franz von Assisi, nach dem sich der Vorgänger benannt hat, war der nordafrikanische Bischof Augustinus (354-430) äusserst rigide. Der zum Moralapostel mutierte Lebemann hat Kirche und Theologe wie kein anderer geprägt. Leo XIV. muss erst noch transparent machen, wie er sich zu Augustins folgenschwersten Lehren stellt: Zur doppelten Prädestination vor allem, wonach nur ganz wenige Menschen und nur Gläubige zur Seligkeit bestimmt sind, die meisten anderen jedoch zur ewigen Verdammnis. Nicht minder strittig ist Augustins Glaube an den Teufel, den er für eine reale Person hielt und in seinem Werk 2615 Mal erwähnte. Das Einfallstor des Teufels sah der Kirchenlehrer in der schwachen Frau, die mit ihm sexuelle Beziehungen, ja einen Pakt eingehe. Mit der Lehre von der Erbsünde, die im Geschlechtsakt mit der bösen Lust übertragen werde, schrieb Augustin die Verteufelung der Sexualität bis heute fest.

Red. Der Autor Michael Meier ist Theologe und heute freiberuflicher Journalist. Er war 33 Jahre lang Kirchen- und Religionsexperte beim Zürcher Tages-Anzeiger. 2006 erhielt er den Preis für Freiheit in der Kirche und 2011 den Zürcher Journalisten-Preis für das Gesamtwerk.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.