Vertrag mit EU: Schweizer pfeifen auf die Mehrheit der Kantone

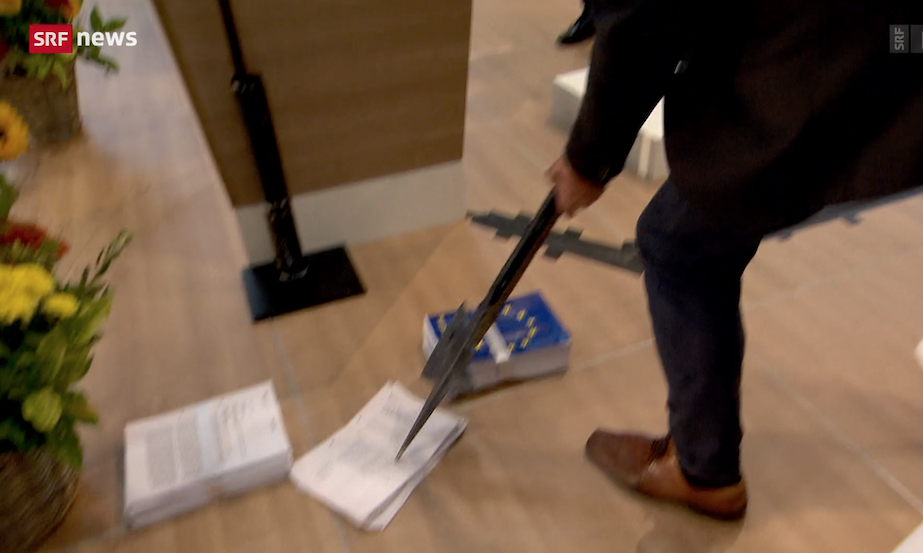

Auf dem Tisch liegt ein dicker, schwerer Stapel Papier. Gut 800 Seiten. Es ist das Vertragspaket zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) – ausgehandelt von März bis Dezember 2024. Im Juni hat der Bundesrat dem Vertragswerk zugestimmt und die Vernehmlassung eröffnet. Alle Interessierten konnten sich bis Ende Oktober äussern.

Die Befürworter finden: Die Schweiz hat das Maximum herausgeholt und wird wirtschaftlich profitieren. Die Kritiker reden von einem «Unterwerfungsvertrag». Sie lehnen vor allem die künftigen Rechtsübernahme-Regeln und die Rolle des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) ab.

Das Parlament wird in der Wintersession entscheiden, ob für die Annahme des Vertrags das Volksmehr (Mehrheit der Abstimmenden) genügt, so wie es die Verfassung vorsieht. Oder ob es für ein Ja zu den Verträgen zusätzlich zum Volksmehr auch die Mehrheit der Kantone – das sogenannte Ständemehr – braucht. Das doppelte Mehr für ein Ja würde den Gegnern der Verträge helfen.

Infosperber wollte wissen, wie das die Schweizerinnen und Schweizer sehen, und beauftragte das Institut Demoscope, eine repräsentative Umfrage durchzuführen. 1’002 Personen antworteten auf die Frage:

- Was ist Ihre Meinung, wie soll das Parlament entscheiden?

Die Befragten konnten aus drei Antworten auswählen:

- Das Parlament soll ausschliesslich das Volksmehr verlangen

- Das Parlament soll das Volksmehr und das Ständemehr verlangen

- Weiss nicht

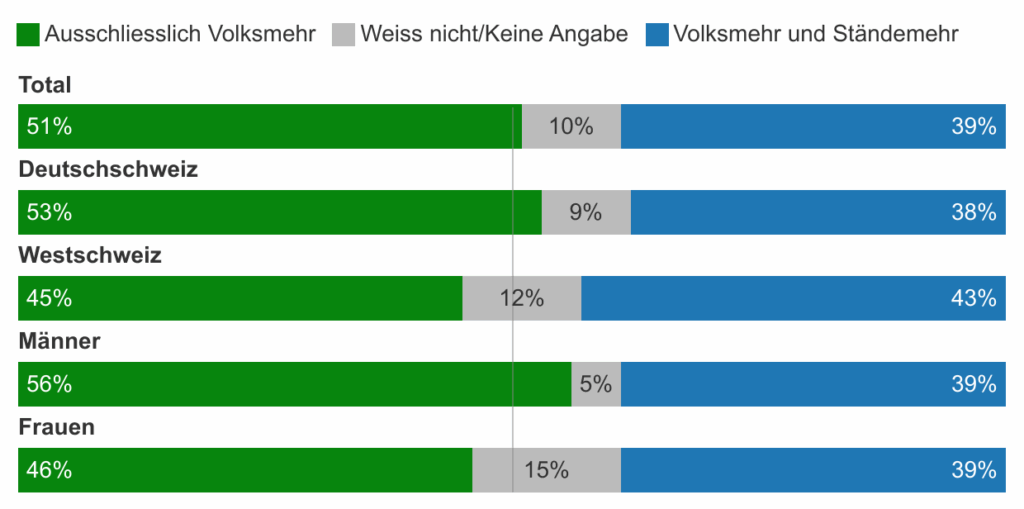

Nur 39 Prozent der Befragten raten dem Parlament, die doppelte Hürde von Volks- und Ständemehr vorzuschreiben. 51 Prozent finden, das Volksmehr für ein Ja zu den Schweiz-EU-Verträgen genügt. 10 Prozent wussten keine Antwort oder machten keine Angaben.

Die Deutschschweiz setzt mit 53 Prozent signifikant deutlicher ausschliesslich auf das Volksmehr als die Westschweiz mit nur 45 Prozent. Ebenso die Männer mit 56 Prozent gegenüber den Frauen mit 46 Prozent.

Ende Oktober ist die Vernehmlassungsfrist zum neuen EU-Vertrag abgelaufen. Einmal mehr zeichnet sich ein Kampf der SVP gegen alle andern ab. Bei einer knappen Entscheidung kann auch der Abstimmungsmodus eine entscheidende Rolle spielen: Genügt die Mehrheit der Abstimmenden für ein Ja zum Vertragspaket mit der EU oder muss zusätzlich auch die Mehrheit der Kantone zustimmen?

Der Bundesrat will den Entscheid nicht von sich aus dem Volk vorlegen, sondern nur dem fakultativen Referendum unterstellen. Nach einem erfolgreichen Referendum wäre damit bei der Abstimmung allein das Volksmehr ausschlaggebend, wie knapp auch immer es ausfällt. Die Regierung stützt sich dabei auf das formal-rechtliche Argument: Die Verfassung wolle es so.

Für die Gegner der Verträge steht die Schweiz vor einem derart grundsätzlichen Entscheid, dass dessen Legitimität nur durch das doppelte Mehr zu erreichen sei. Das Parlament müsse deshalb den Entscheid dem obligatorischen Referendum unterstellen. Beide – Volk und Stände – müssten mehrheitlich Ja zu den Verträgen sagen.

Grüne, SP und Grünliberale befürworten die EU-Verträge und werden in der Wintersession gegen das doppelte Mehr votieren. Kürzlich hat sich auch die Delegiertenversammlung der FDP mit klarem Mehr gegen das doppelte Mehr ausgesprochen. Die Mitte laviert und mag sich noch nicht festlegen. An der Delegiertenversammlung der SVP Ende Oktober ergreift Präsident Marcel Dettling eine Hellebarde und spiesst damit das Vertragspaket EU-Schweiz auf. Die SVP verlangt natürlich das zusätzliche Ständemehr, weil so die Chancen für ein Nein massiv steigen.

Weil die Fraktionen der Mitte und der FDP gespalten sind, bleibt noch offen, wie sich das Bundesparlament entscheiden wird.

Wenn das Parlament auf den Rat der Bürgerinnen und Bürger hört, wird über das Vertragspaket Schweiz-EU allein die Mehrheit der Abstimmenden zählen.

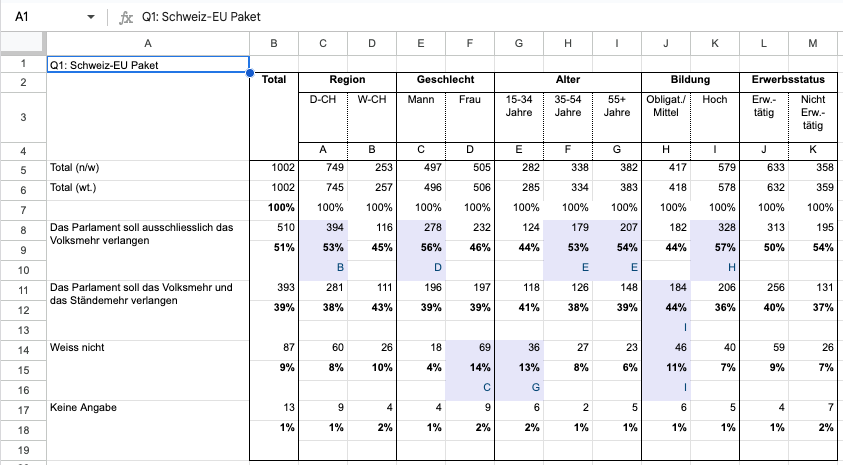

Alle Resultate:

Red. Aus der Leserschaft erreichte uns der Wunsch, die Methodik der repräsentativen Demoscope-Umfrage etwas ausführlicher darzustellen als wir es eh schon in der Legende zur Tabelle gemacht haben. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach:

- Befragungszeitraum: vom 16. bis 28. Oktober 2025

- Online-Befragung von 1002 Personen, statistische Fehlermarge ±3.1Prozentpunkte

- Adressbasis 60’000 Mitglieder der DemoScope-Community

- Stichprobe umfasst n=1’000 Interviews, davon 750 in der Deutschschweiz und 250 in der Westschweiz

- Die Stichprobenziehung erfolgt pro Sprachregion anhand einer kombinierten Quotierung nach Geschlecht (Mann/Frau) sowie drei Altersgruppen (15-34/34-54/55+)

- Das Netto-Sample wird anschliessend moderaten Gewichtungsanpassungen entlang der effektiven Populationsverteilung unterzogen (n/w = nicht gewichtet / wt. = gewichtet).

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Ist das Aufspiessen mit einer Hellebarde eine Gewaltaktion ?

Wer auf das Ständemehr verzichtet, verzichtet auch auf eine obligatorische Volksabstimmung. Die findet nämlich gar nicht statt, wenn niemand das Referendum ergreift. Nur wenn die SVP das Referendum ergreift und auf eigene Kosten mindestens 50’000 Unterschriften sammelt, gibt es eine Volksabstimmung über diesen neuen Rahmenvertrag, der die Schweiz institutionell in die EU einbindet und das Ende des bilateralen Weges mit der EU markiert.

Mit dem Inkrafttreten des Rahmenvertrags beginnt der unilaterale Weg EU –> Schweiz. Sind sich die Ablehner des Ständemehrs dessen bewusst?!

Dabei wird übersehjen, dass bei einfachen Mehr es ein Referendum benötigt, ob überden Vertrag abgestimmt wird. Bei einem doppelten Mehr gibt es automatisch eine Abstimmung.

«Die Mitte laviert und mag sich noch nicht festlegen» – das ist wohl vor allem dem Oberbauerngeneral zu verdanken, der ja für die angebliche «Mitte» im Nationalrat sitzt und dessen Verband in aller Bauernschläue bis jetzt offen lässt, ob er für oder gegen den Vertrag mit der EU ist. Das heisst, im Namen einer winzigen Minderheit der Bevölkerung plustert sich ein unritterlicher Ritter als Zünglein an der Waage wieder einmal extrem auf: seht nur, wie mächtig ich bin! Lächerlich, wenn’s nur nicht so traurig wär…

«Repräsentative Umfragen» sind so eine Sache. Häufig fallen Abstimmungsergebnisse sehr anders aus als voraus gesagt. Bei nur eintausend Befragten sind die hier publizierten Zahlen kaum «repräsentativ», vor allem wenn in der kleinen Stichprobe noch nach Geschlecht und Wohnregion unterschieden wird. Vielleicht würden folgende Informationen die Interpretation durch den Leser etwas erleichtern: Wie wurden die Befragten ausgewählt? Wie wurde die Befragung durchgeführt (Online, Telefon, schriftlich)? Warum ist die Befragtengruppe mit Hochschulabschluss statistisch deutlich übervertreten?

Die Mehrheit denkt, dass es kein Ständemehr braucht, mit Ausnahme der Westschweiz (45%) und der Frauen (45%). Betrachtet man nun den Anteil der weissnicht Angaben in der Westschweiz (12%) und der Frauen (15%) sowie die Fehlerquote von +3% sie ergibt sich wohl eine erkennbare Tendenz zur Zustimmung des Vertrages. Da es hier um viele Arbeitsplätze geht, die in den verschiedenen Kantonen sehr ungleich verteilt sind, gibt es hier vermutlich auch einen deutlichen Stadt-Land-Unterschied, der in dieser Studie allerdings nicht berücksichtigt wurde. Aus Realpolitischen Überlegungen sollte man deshalb dem Vertrag mit dem einfachen Volksmehr zustimmen.

Werden kantonale Rechte tangiert? Müssen die Kantone die Entscheide der EU umsetzen? Wenn dies der Fall ist, dann legitimiert nur ein doppeltes JA eine Vertragsannahme, weil sonst schafft die Volksmehrheit mit diesem Entscheid das Ständemehr ab.Die volksschwachen Kantone haben das Nachsehen. Ist das guter Stil? Oder ist die USA unser Vorbild: Der Grosse hat das Sagen?

Bei 5’604’352 Stimmberechtigten in der Schweiz (Zahlen 2024 vom Bundesamt für Statistik) kann man diese Umfrage mit 1’002 Befragten wohl kaum als repräsentativ bezeichnen! Vielmehr ist dies ein plumper Versuch, eine mehrheitsfähige Volksmeinung über die Nichtnotwendigkeit eines Ständemehrs bei der Abstimmung zu diesen Verträgen zu suggerieren. Wenn diese Verträge ein solches Plus für die Menschen in der Schweiz sein sollen, verstehe ich nicht, dass sich gewisse Kreise der Classe politique dermassen gegen eine Abstimmung mit Berücksichtigung des Ständemehrs sträubt! Darüber sollten wir uns als Stimmbürger doch etwas mehr Gedanken machen, als über die Meinung von 1’002 Personen.

Die Meinungsforschungsinsitute sorgen mit ihren Samples dafür, dass die Umfragen repräsentativ sind – mit einer statistische Fehlermarge.

«ob für die Annahme des Vertrags das Volksmehr (Mehrheit der Abstimmenden) genügt, so wie es die Verfassung vorsieht. »

Das ist unter Verfassungsrechtlern bekanntlich umstritten. Es wird argumentiert, dass die institutionellen EU-Verträge sowohl Punkt A als auch Punkt B von Artikel 140 Absatz 1 der Bundesverfassung sinngemäss erfüllen, da der Vertrag einer Änderung der Verfassung gleichkomme und eine Unterstellung unter eine supranationale Organisation vorsieht. Nur die wörtliche Interpretation der Verfassung verneint das.

Die E-ID wurde übrigens auch nur in 7 oder 8 Kantonen angenommen, das wurde auch kaum thematisiert.

Ein wie ich finde sehr guter Vortrag an der Universität Luzern über den Vertrag mit der EU findet sich auf Youtube vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik.

Es geht hauptsächlich um Agrar-themen, da der Vortragende in diesem Bereich Spezialist ist.

Aber es soll in den anderen Bereichen gleich aufgebaut sein. Wirklich intressant.

Prof. em. Dr. iur. Paul Richli • Die Verträge mit der EU: eine staatsrechtliche Beurteilung

Mir scheint, dass die Befürworter sehr kurzsichtig sind und mit einer rosaroten Brille sich an die EU binden will. Gute Geschäfte mit der EU – ja, das war so. Aber schauen wir die wirtschaftliche Lage der EU heute und in der Zukunft an: seit dem Ukraine-Krieg haben sich die EU und die Schweiz mit ihren 19 Sanktionspaketen ins eigene Bein geschossen. Weg vom russischen Gas und Oel, dafür teures Gas und Oel aus den USA! Deutschlands Wirtschaft geht nur noch auf den Knien, Frankreich ist dem Bankrott nahe, Italien hält sich noch knapp usw. Aber man investiert Miliarden in die Armee und Wiederaufbau der Ukraine, man erweitert die EU im Balkan und Osten, was enorme Kosten zur Folge hat. Die Zukunft sieht sehr düster aus für die EU, die geradezu in eine Mauer fährt. Wenn wir die Verträge unterschreiben, wird uns die EU in die Krise mitziehen, wir werden zur guten Milchkuh werden. Will das die CH-Bevölkerung?

Sie haben das treffend gesagt! Ich muss nichts dazufügen.

Pierre Moor, Cortaillod

Die SSES hat das «Stromabkommen» (dies ist, neben Landwirtschaft, Landverkehr, Lebensmittel und Personenfreizügigkeit/Familiennachzug) analysiert und eine Stellungnahme sowie Faktenblatt dazu veröffentlicht (Link sses ch / stromabkommen)

Quintessenz: Das Stromabkommen wird, wenn es so angenommen und umgesetzt wird, den inländischen Photovoltaikzubau und damit die Energiewende deutlich ausbremsen:

– der vor nicht langer Zeit beschlossene Mindestanteil der «Erneuerbaren» in der Grundversorgung fällt weg – neu gilt «Binnenmarkt», eine kleinteilige Schweizer PV kann nie mit einer spanischen Freiflächen-PV-konkurrenzieren.

– durch «Zwangsliberalisierung» aller Verbraucher über 50 MWh/a (bisher 100 MWh/a und Freiwilligkeit) schrumpft die Grundversorgung und damit die Absatzmöglichkeiten für EE-Strom (der freie Markt kann auch 100% FR-Atomstrom beziehen)

– möglicher Wegfall, teilweise erst nach Übergangsfristen, von Förderungen

– einseitige Bevorteilung der CH-Grosswasserkraft

Bei der E-ID-Abstimmung hat sich ein einziger Ständerat für ein Nein stark gemacht. In 18 Kantonen/Halbkantonen gab es (teils sehr deutliche) Nein-Mehrheiten. Für eine klare Analyse dieses Resultats werden sich vermutlich wieder viele Expertinnen und Experten von Medien/Politik/Wissenschaft finden lassen …

Die EU Verträge (verharmlosend Bilaterale III genannt, die bilateralen Verträge II wurden noch auf Augenhöhe mit der EU geschlossen) werden DIE wesentliche Änderung an der Funktionsweise der jahrhundertealten Eidgenossenschaft bewirken:

Wir müssten fremdes aktuelles und künftiges Recht ohne Mitsprachemöglichkeit und automatisch übernehmen. Fremde Richter würden letztlich darüber urteilen, wenn wir wider Erwarten etwas dagegen haben sollten. Wir unterzeichnen wir einen staats- und finanzpolitischen Blancocheck.

Von einer Kündigungsmöglichkeit der «Bilateralen» III sprach bisher niemand. Kann dann auch mit einfachem Volksmehr über eine Initiative abgestimmt werden???

Die Schweiz wird bei der Annahme der EU Verträge zur potemkinschen Schaudemokratie, wo wir weiterhin über Kuhhörner abstimmen dürfen und ohne Mitsprache zahlen dürfen.

Wenn es also einen völkerrechtlichen Vertrag gibt, welche die Zustimmung von Volk und Ständen haben muss, dann ist es die Abstimmung über die EU-Verträge.

Die Schweizer werden es bald nach Annahme dieses ‚Unterwerfungsvertrages‘ merken, dass es einfacher ist, sich seine Rechte weg, als sie herbeizustimmen.

Es ist natürlich schade, dass es nach fast 180 Jahren Bundesstaat und über 730 Jahre Unabhängigkeit nun so weit kommt, dass der Schweizer seiner Unabhängigkeit und seiner Rechte überdrüssig geworden ist.

Aber was solls, wie man sich bettet, so liegt man.