Kommentar

Trumps «Strafzölle» – eine Realität mit langer Ankündigung

Dies ist ein Gastbeitrag von Rudolf Strahm. Er war Preisüberwacher und SP-Nationalrat. Sein Artikel erschien zuerst im «Direkt-Magazin». Infosperber veröffentlicht eine leicht redigierte Fassung in mehreren Teilen.

_____________________

Donald Trumps hohe Strafzölle markieren das Unrecht des Stärkeren. Sie signalisieren uns aber auch die Versäumnisse in der Schweizer Politik. Nun folgen Konsternation und falsche Schuldzuweisungen. Doch der amerikanische Handelsprotektionismus und die nationalistische Doktrin «Make America Great Again» sind untrügliche Symptome eines wirtschaftlichen Abstiegs der USA.

Als Donald Trump im April 2025 im Rosengarten des Weissen Hauses den sogenannten «Liberation-Day» für die USA proklamierte und eine lange Länderliste mit Zollzuschlägen für US-Importe vorstellte – für die Schweizer Lieferungen zum Beispiel 31 Prozent – waren unsere Behörden zum ersten Mal alarmiert. Zuvor hatten sie sich als Sonderfall und «Special-Friend» der «Schwesterrepublik» USA gewähnt.

Doch Wirtschaftspolitikerinnen und -politiker erinnerten schon lange zuvor an die erste Präsidialperiode Trumps, als die Schweiz wegen ihrem Handelsbilanzüberschuss in Rechtfertigungszwang gegenüber den US-Währungsbehörden geriet. Und eigentlich kannte man bei uns schon letztes Jahr die Regierungspläne der nationalkonservativen «Heritage-Foundation». Sie versprach nach der Trump-Wahl, das astronomische Handelsbilanz-Defizit der USA von insgesamt über 1200 Milliarden Dollar (2024) mittels Zöllen und mit einem protektionistischen Kraftakt abzubauen. Doch erst nach dem Hammerschlag des «Liberation-Days» nahm unsere Regierung die Ernsthaftigkeit der Trumpschen Pläne ernst. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin reisten in die USA und suchten bereits im Mai das Gespräch mit Trump und dem Finanzministerium. Das war eine vernünftige und nachvollziehbare Reaktion. Doch was hätten sie sonst tun können?

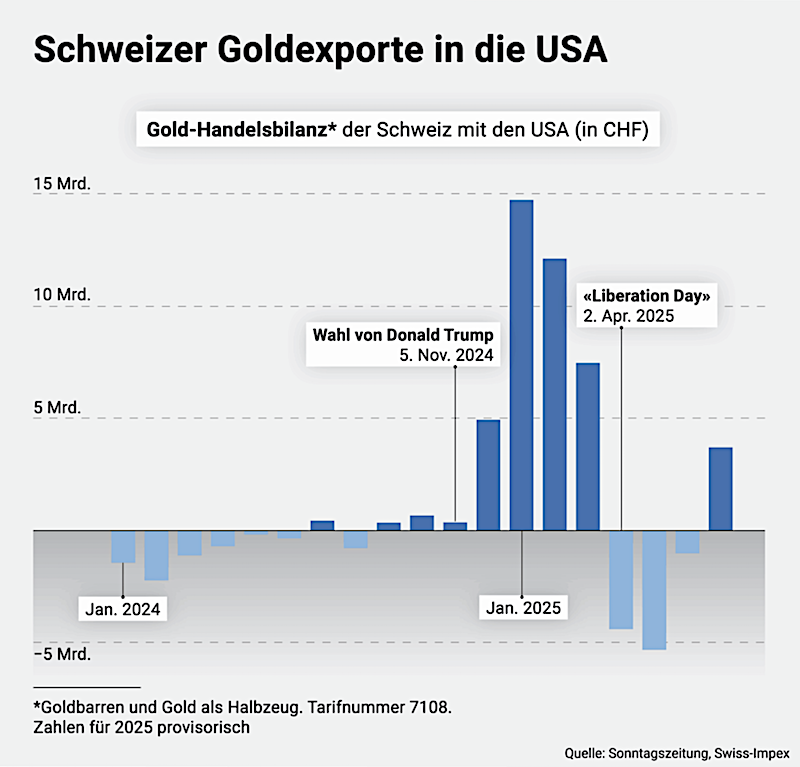

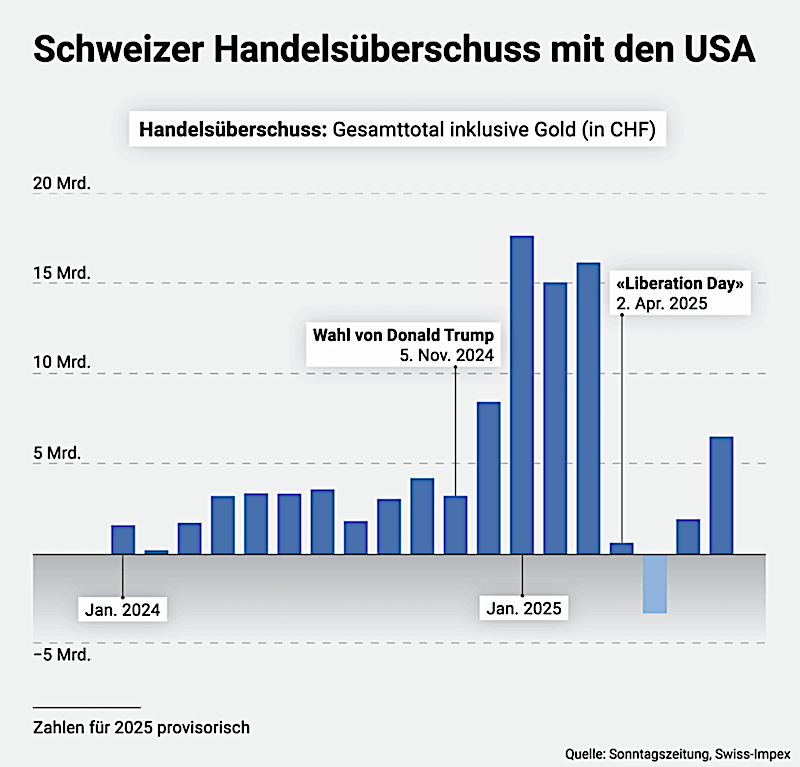

Die schon zuvor sichtbare, aber krass verdrängte Hauptursache für die zunehmenden Exporte der Schweiz in die USA wurde ignoriert, nämlich die geradezu explodierenden Goldexporte. Sie hatten sich seit der Wahl von Donald Trump verdreifacht und erreichten im ersten Halbjahr 2025 sagenhafte 476 Tonnen Goldbarren. Die «Sonntagszeitung» stellte den Verlauf in Grafiken dar:

Die Schweiz hatte den «Goldfluch» ignoriert

Bundesbern wollte die vier Goldraffinerien und ihre ausländischen Investoren nicht behelligen und das Goldschmelz-, Goldraffinerie- und Goldhandelsgeschäft nicht öffentlich zum Thema machen. Solche Schonung des Finanzplatzes hat Tradition. Hier sind die vier Goldtrader genannt, die zusammen mehr als ein Drittel des globalen Goldhandels abwickeln: Metalor in Neuenburg sowie Argon-Heraeus, Valcambi und MKS Pamp im Tessin. Deren überstürzte Goldexporte in die USA waren die Hauptursache für den «Sonderfall Schweiz» beim explodierenden Handelsbilanz-Überschuss ab November 2024 und besonders im ersten Halbjahr 2025.

Allein im ersten Halbjahr 2025 exportierten die vier Goldtrader für 38 Milliarden Franken Gold in die USA – das sind 52 Prozent der aufgeblähten Gesamtexporte (72 Milliarden Franken). Die USA-Handelsbilanz-Defizite gegenüber der Schweiz von 2024 und 2025 galten (angeblich) als Berechnungsgrundlage für die Trumpschen «Strafzölle». Der Goldhandel ist, wie auch schon früher, zum «Goldfluch» geworden.

Versäumnis in den Departementen

Warum haben die USA innert kurzer Frist so viele Goldbarren aus der Schweiz importiert? Es war ausgerechnet die von Trump nach seiner Wahl inszenierte Verunsicherung und die Angst, der Dollar würde noch stärker abstürzen. Diese hat an der Wall Street und beim superreichen Anlegerpublikum die Nachfrage nach Goldbarren hochschnellen lassen. In den USA sind der Handel und die Lagerung von Goldbarren mit einem Gewicht von 1000 Gramm oder 100 Unzen üblich, während in Europa der 400-Unzen-Barren als Standard gilt. Daher mussten kurzfristig Tonnagen von Gold aus London eingeflogen und in der Schweiz für den Export in die USA umgeschmolzen werden.

In der Schweiz werden die auf US-Standard umgegossenen Goldbarren als Handelsware in die Waren-Exportbilanz eingerechnet. Wie Nachfragen bestätigten, hatte im Finanzdepartement und im Seco niemand an eine Korrektur, Umbuchung oder statistische Separierung der Goldexporte gedacht. Man könnte die Reingoldexporte auch als Währungsgold, wie es die Nationalbank handhabt, aus der Warenverkehrsbilanz nehmen und als Kapitalverkehr verbuchen.

Eine Abklärung von Infosperber-Redaktor Urs P. Gasche ergab, dass bei der Verbuchung der Goldexporte in der Aussenhandelsstatistik selbst in den Uno- und den IWF-Richtlinien gewisse Interpretationen und Ermessens-Spielräume möglich sind. Zum Beispiel wird im sogenannten konjunkturellen Total des Aussenhandels das Gold nicht einbezogen. Als sogenannter Zollveredelungsverkehr könnte man es auch aus der Aussenhandelsstatistik herausnehmen – Umschmelzen ist ja keine industrielle Wertschöpfung. Es hätte bei vorausschauender Planung möglicherweise bloss eine rasche Änderung der Verordnung zur Aussenhandelsstatistik gebraucht.

Nachlässigkeit in Bern war der Anfang

Diese Unbekümmertheit und Nachlässigkeit der Bundes-Bürokratie in Bern war der Anfang der Ursachenkette des «Goldfluchs» in der Handelsbilanz mit den USA. Im zweiten Halbjahr 2025 ist nun der Goldexport in die USA (wenigstens vorübergehend) fast gänzlich zusammengebrochen. Die Trump-Regierung hat die US-Zölle auf Goldimporte aufgrund des Protests aus Anlegerkreisen und der Wall Street (vorübergehend?) ausgesetzt. Doch bei der nächsten Währungsturbulenz wird das Spiel von Neuem beginnen.

Es ist zu fordern, dass die Bundesbürokratie nun unverzüglich alles unternimmt, um die Goldexporte aus der Handelsbilanz herauszunehmen. Denn auch in Zukunft sind Währungswirren und Goldexporthochs zu erwarten. Der Bundesrat könnte eventuell auch die Nationalbank für Goldtransfers einschalten (ihr Währungsgold wird nicht als Warenexport erfasst). Oder man könnte das Umschmelzen von britischen Goldbarren notfalls per Verfügung, trotz Protesten aus dem Tessin und aus Neuenburg, ins Ausland verlegen und die Transfers über London abwickeln lassen. Die Politik müsste sich einfach lösen vom historisch-notorischen Finanzplatz-Lobbying.

Sonderfall Pharma-Exporte: Roche und Novartis

Soviel zum Gold – wenden wir uns noch der Pharma zu: Aufgrund von Aussagen von Trump muss man annehmen, dass die Schweizer Pharmakonzerne eine spezielle Rolle spielen und ins Visier geraten werden. Die Schweizer Pharma-Exporte in die USA betragen rund die Hälfte der ordentlichen Warenexporte in die Staaten (Gold ausgenommen). Es gibt Hinweise, dass Big Pharma aus der Schweiz bei der Ansetzung der hohen «Strafzölle» für die Schweiz eine besondere Berücksichtigung als Drohmittel erhalten haben.

Im Visier der US-Amerikaner sind besonders Novartis und Roche wegen ihrer hohen Medikamentenpreise und -verkäufe. Laut einer Studie der Rand Corporation sind alle Medikamentenpreise gesamthaft in den USA durchschnittlich 2,8-mal höher als im Durchschnitt von 33 Vergleichsländern der OECD. Bei den Originalpräparaten sind sie sogar 4,2-mal teurer. Die «NZZ» schätzt, dass die US-Pharmapreise der Schweizer Exporteure etwa zwei bis drei Mal so hoch sind wie in der Schweiz. Diese hohen Preise sind zum Teil durch das komplizierte liberalisierte USA-Vertriebssystem mittels Intermediären, die ebenfalls absahnen, verursacht. Aber auch Roche und Novartis haben bisher auf dem US-Markt riesige Gewinne erwirtschaftet und hohe Lizenzgebühren in die Basler Lizenz-Box (umstrittene Separatkasse für tiefere Steuersätze bei Lizenzgebühren) gespült.

Nach Trumps Drohung, alle Medikamenten-Importe mit einem 250-Prozent-Zollzuschlag zu verteuern, haben Roche und Novartis eilfertig bekräftigt, sie würden in den USA mit dutzenden von Milliarden Dollar ihre dortige Pharmaproduktion ausweiten. Bislang hatte Trump die Pharmaimporte von «Strafzöllen» ausgenommen, weil diese einen grossen Anteil im Teuerungsindex ausmachen und die amerikanischen Konsumentenpreise sichtbar anheben würden.

Wie die «NZZ» berichtet, verlangt nun der Schweizer Pharmaverband Interpharma eine «Kompensation» durch eine Erhöhung der Medikamentenpreise für die Schweiz. Dies trotz der Tatsache, dass die Schweizer Preise für Originalpräparate in Europa die höchsten sind und im Mittel immer noch neun Prozent über den Referenzpreisen der neun europäischen Vergleichsländer liegen. Bisher hat das BAG unter Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider eine kompensatorische Erhöhung der Schweizer Medikamentenpreise (als Entgelt für den Preisdruck in den USA) abgelehnt. Der Druck von Big Pharma wird wohl im Parlament weitergehen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Rudolf Strahm war SP-Nationalrat und eidgenössischer Preisüberwacher. Er war sieben Jahre SP-Zentralsekretär.

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Lieber Herr Strahm,

Besten Dank für Ihre sehr fundierten Ausführungen. Ich vertrete jedoch die Auffassung, dass wirtschaftliche Sachverhalte in einer Handelsbilanz korrekt und vollständig darzustellen sind. Es kann nicht zielführend sein, einzelne Positionen – etwa den Goldhandel – aus der Bilanz zu entfernen, nur um den Effekt eines „Zollhammers“ abzumildern. Eine derartige Anpassung von Statistiken oder Bilanzen führt langfristig zu einem „Zahlenfriedhof“, der weder aussagekräftig ist noch als verlässliche Grundlage für wirtschaftliche Entscheidungen dienen kann.

Aus meiner Sicht ist vielmehr klarzustellen, dass ein Zollsatz von 39 % einen Akt der Erpressung darstellt und somit eine strafrechtlich relevante Handlung sein kann. Ein derart willkürliches Vorgehen darf die Schweiz wie auch die internationale Gemeinschaft nicht hinnehmen, sondern muss ihm mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegentreten.