Koka: Wie aus dem «heiligen Blatt» ein «Teufelskraut» wurde

Red. Josef Estermann, regelmässiger Autor bei Infosperber, lebte und arbeitete während 17 Jahren in Peru und Bolivien.

Vor über sechzig Jahren hat die UNO die Kokapflanze als verbotene Droge deklariert. Dass das Kokablatt neben Kokain, Opium und Heroin auf der Liste verbotener Betäubungsmittel steht, hat viel mit Kolonialismus, Ignoranz und dem «puritanischen» Bestreben der USA zu tun, eine Welt ohne Betäubungsmittel zu schaffen. Erst 1988 gewährten die Vereinten Nationen den Koka-Ländern Peru und Bolivien einen kontrollierten Koka-Anbau und den traditionellen Gebrauch des Blattes. Das Kauen der Blätter aber wurde als strafbare Handlung nie von der UN-Konvention gestrichen (siehe Kasten ganz unten).

Die Kommission der Vereinten Nationen zu Betäubungsmitteln (Commission on Narcotic Drugs) hat sich vom 10.-14. März 2025 anlässlich ihrer 68. Sitzung in Wien einmal mehr mit der Frage beschäftigt, ob das Kokablatt aus der Liste der verbotenen «Suchtmittel» gestrichen werden soll. Doch trotz vieler wissenschaftlicher Gutachten und politischem Druck seitens Boliviens und Kolumbiens ist mit einer definitiven Streichung nicht zu rechnen.

Zwei Irrtümer halten sich hartnäckig

Die Stigmatisierung der Kokapflanze und ihrer Blätter und deren Status als illegales Betäubungsmittel beruhen prinzipiell auf zwei grossen Irrtümern, die sich in der westlichen Welt hartnäckig halten: So machen die meisten Menschen keinen Unterschied zwischen «Koka» – also der Pflanze selbst – und der Droge «Kokain», die mit extrahierten Inhaltsstoffen der Pflanze in aufwändigen Verfahren im Labor hergestellt wird. Falsch ist auch die Vorstellung, das Kauen von Kokablättern oder das Trinken von Koka-Tee mache süchtig und führe zum Drogenkonsum von Kokain. Dieses Vorurteil hat die Wissenschaft inzwischen widerlegt.

Wer als Touristin oder Tourist in El Alto bei La Paz auf 4100 Meter über Meer landet, ist froh um eine Tasse Koka-Tee – das beste Mittel gegen Höhenkrankheit (soroche). Ein Kokabauer sagte einmal zu mir: «Hätte man aus der Koka nicht Kokain extrahiert, hätten wir das Problem mit der UNO-Konvention nie gehabt».

Koka als Teil des Kulturgutes der Anden

Die Kokapflanze (Erythroxylum coca) wird seit Menschengedenken in den subtropischen Gegenden der südamerikanischen Anden angebaut und von den Indigenen als «heiliges Blatt» (hoja sagrada) verehrt. Erst durch die Kolonialisierung von Abya Yala – wie Lateinamerika aus indigener Perspektive heisst – erhielt die Kokapflanze (wie übrigens auch Gold und Silber) plötzlich einen ganz neuen Stellenwert. In den Augen der christlichen Missionare galt sie als «Teufelskraut» und sollte zusammen mit den als «heidnisch» bezeichneten Gebräuchen und Ritualen ausgerottet werden. Das Acullico, wie das Kauen der Kokablätter genannt wird, galt den Eroberern als Relikt einer barbarischen Zivilisation. Zugleich wurde es aber gefördert, damit die Bergwerkarbeiter in den Silberminen von Potosí Kälte, Erschöpfung, Auszehrung und Hunger ertragen konnten.

Der Kokastrauch wächst in Lateinamerika in Höhenlagen von 1000 bis 2500 M.ü.M. Für die Andenvölker stellt die Pflanze deshalb eine Chakana, eine Brücke dar zwischen den «Stockwerken der Ökosysteme», vor allem aber zwischen der «unteren oder inneren Welt» von Urwald, Bergwerken und dem Ort der Verstorbenen einerseits und der konkreten Lebenswelt der Menschen andrerseits.

Neben der Bedeutung der Kokapflanze (in der Sprache der Quechua: kuka) als Medizin, Mittel gegen Höhenkrankheit, Kälte und Erschöpfung sowie als ausgesprochen vitamin- und proteinhaltiges Nahrungsmittel steht für die meisten Menschen in den Anden die rituelle und religiöse Bedeutung des Kokablattes im Vordergrund.

Im andinen Ritual nimmt Koka einen zentralen Platz ein. Das Kokablatt ist für die Indigenen Mama Kuka («Mutter Koka») oder Mama Inala («Mutter Pflanze») und repräsentiert die Menschheit. Es ist mit vielen Ritualen verbunden, die zum Teil gesellig-sozialen, zum Teil explizit religiösen Charakter haben. Die eigentliche Funktion aber besteht bei allen Ritualen in der Wiederherstellung und Festigung von Beziehungen, seien es familiäre, gemeinschaftliche, politische, oder eben auch spirituell-religiöse. Es ist die (religiös-rituelle) Brückenfunktion, die im Mittelpunkt steht.

Die vergessene Geschichte

Vor allem die betäubenden und schmerzlindernden Eigenschaften verhalfen der Kokapflanze zu medizinischem Ruhm, nachdem der deutsche Chemiker Albert Niemann im Jahre 1858 das Alkaloid Kokain entdeckt hatte. Dabei macht das Kokain weniger als ein Prozent der 14 Alkaloide aus, die aus dem Kokablatt extrahiert werden können. Bis der Biochemiker Richard Willstätter 1923 das synthetische Molekül für die Herstellung von Kokain entwickelte, war (legales) Kokain in Europa ein wichtiges Medikament des modernen pflanzlichen Arzneibuchs – verwendet als Lokalanästhetikum in der Augenchirurgie, aber auch für die Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Tuberkulose und Asthma.

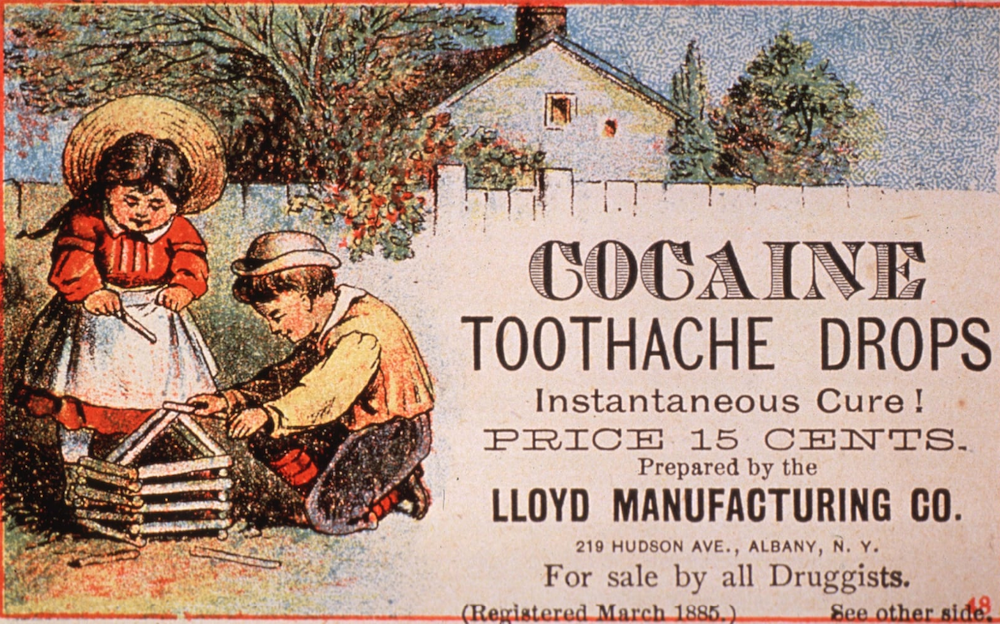

Bis ins 20. Jahrhundert war Kokain legal. Es gab sogar kokainhaltige Zahnweh-Tropfen für Kinder, und das erstmals 1886 hergestellte Coca-Cola-Getränk (das zuerst noch French Wine Coca hiess) enthielt ebenfalls geringe Mengen Kokain, bis in den USA Kokain als Zutat in Getränken und rezeptfreien Arzneien 1914 verboten wurde. Ab 1879 wurde Kokain erstmals verwendet, um Morphinabhängigkeit zu behandeln. Sigmund Freud experimentierte 1884 zum ersten Mal mit Kokain.

Mit der Kokainsucht in Europa änderte sich alles

Die zunehmende Zahl an Kokainsüchtigen in Europa führte schliesslich dazu, dass sich die 1948 gegründete UNO bereits 1949 des Themas annahm. In jenem Jahr reiste eine UNO-Kommission nach Peru und Bolivien, um «die Folgen des Koka-Kauens zu untersuchen und die Möglichkeiten der Produktion von Koka zu beschränken und seine Verbreitung zu kontrollieren» (Le Monde Diplomatique 9.5.2008). Wie zu erwarten, lautete das Verdikt der Kommission, dass das Kauen von Kokablättern schädlich sei. Es führe zu Fehlernährung und habe «unerwünschte Auswirkungen auf Geist und Intellekt» der Andenbewohner. Es wurde sogar als Grund für die Armut der indigenen Bevölkerung in den Anden aufgeführt.

1952 bestätigte das Expertenkomitee für Drogenabhängigkeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) diese Einschätzung. Es kam zu dem Schluss, dass Koka-Kauen «alle Merkmale einer Sucht aufweist». 1961 wurde auf Druck der USA, des weltweit grössten Konsummarktes von Kokain, der Kokastrauch in der UNO-Konvention über Betäubungsmittel neben Kokain, Heroin, Opium und Cannabis auf die Suchtstoff-Liste gesetzt.

Eine Wunderpflanze für Ernährung und Medizin

Dabei hat die Wissenschaft schon längst bewiesen, dass die Gleichsetzung von Koka und Kokain ein historischer Irrtum ist, der dem «heiligen Blatt» mit seinen herausragenden Qualitäten nicht gerecht wird. Seit Mitte der 1970er-Jahre haben Studien gezeigt, dass das Kokablatt keine Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem hat. Die geringe Menge an Kokain, die beim Kauen freigesetzt wird, wird im Verdauungstrakt vollständig abgebaut. Die nützlichen Eigenschaften der Pflanze wurden wiederholt von wissenschaftlichen Analysen bestätigt.

Forscher der Universität Harvard haben 1975 gezeigt, dass Kokablätter als Nahrungsmittel ähnlich wertvoll sind wie Quinoa, Erdnuss, Weizen oder Mais. «Was die Ernährung angeht, gibt es keinen Unterschied zwischen dem Konsum von Koka und gewöhnlicher Nahrungsaufnahme.» (James A. Duke, David Aulik und Timothy Plowman, 1975, «Nutritional Value of Coca. Botanical Museum Leaflets», Harvard University Press). Da Kokablätter reich an Mineralstoffen, Ballaststoffen und Vitaminen, aber arm an Kalorien sind, könnten sie eines der besten Nahrungsmittel der Welt sein.

Bolivien und Kolumbien kämpfen für die Kokapflanze

Seit vielen Jahren versucht der plurinationale Staat Bolivien auf internationaler Ebene mit allen Mitteln, den legalen Status der Kokapflanze und damit des traditionellen Gebrauchs des Kokablattes zurückzuerlangen. Seit 1988 hat die Regierung 12’000 Hektaren Land für den legalen, kontrollierten Anbau von Koka für den traditionellen Gebrauch freigegeben. 2009 beantragte Bolivien die Änderung der UNO-Konvention von 1961, insbesondere die Streichung von Artikel 49, 2e («das Kauen des Kokablattes ist innert fünfundzwanzig Jahren nach dem in Artikel 41 Absatz 1 vorgesehenen Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens abzuschaffen»).

Im Juni 2011 trat Bolivien aus dem Übereinkommen aus, um seine Verfassung von 2009 zu aktualisieren, die in Artikel 384 die Kokapflanze rehabilitiert. Zudem wurde die US-Anti-Drogen-Behörde (DEA) schon 2008 des Landes verwiesen. 2013 kehrte Bolivien unter grossem internationalem Druck wieder zur Konvention zurück, allerdings mit zwei Ausnahmeregelungen: Legalisierung des traditionellen Kokakauens und des Konsums von Koka in seinem natürlichen Zustand für kulturelle und medizinische Zwecke, sowie der legale Anbau von Kokapflanzen von einem Cato (40×40 Meter) pro Kokabauer oder Kokabäuerin. 15 Staaten, darunter Deutschland und die USA, legten das Veto ein.

Am 24. Mai 2024 unterstützte die kolumbianische Regierung das Ersuchen Boliviens, und seither arbeiten beide Länder vereint an der Legalisierung des Kokablatts.

Die UNO-Konvention über Suchtstoffe von 1961

Der Text der UNO-Konvention von 1961 besagt wörtlich: «Die Unterzeichneten verpflichten sich, alle Kokapflanzen, die wild wachsen, auszureissen, und die unerlaubten Plantagen zu zerstören» (Artikel 26). «Das Kauen des Kokablattes ist innert fünfundzwanzig Jahren nach dem in Artikel 41 Absatz 1 vorgesehenen Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens abzuschaffen» (Artikel 49, 2e). Die Konvention wurde mehrfach ratifiziert. 2009 hat zuerst Bolivien und 2023 auch Kolumbien die Vereinten Nationen formal darum ersucht, das Kokablatt von der Liste der Betäubungsmittel zu streichen.

Der Internationale Drogenkontrollrat (International Narcotics Control Board, INCB) hat entgegen aller wissenschaftlicher Evidenz in seinem Bericht vom 5. März dieses Jahres das Kokablatt und den Anbau der Kokapflanze erneut als illegal eingestuft. Er appelliert wiederum an «Bolivien und Peru, ihre nationalen Gesetze zu ändern», um auch «das Kauen der Kokablätter und die Herstellung von Tee» zu verbieten.

Vom 10. bis 14. März 2025 hat sich die Kommission der Vereinten Nationen zu Betäubungsmitteln (UN-Commission on Narcotic Drugs) in Wien mit der UN-Drogenkonvention beschäftigt. Neben vielen anderen Punkten standen auch die Legalisierung der Kokapflanze und damit die Streichung von Artikel 26 und 49,2a zur Diskussion. Die NGO Transform: Drug Policy Foundation hat ein erstes Kommuniqué veröffentlicht, ohne ein konkretes Resultat zu nennen. Es ist jedoch kaum zu erwarten, dass es angesichts des US-amerikanischen War on Drugs zu einem Durchbruch und damit zum Eingeständnis eines historischen Irrtums kommen wird.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine.

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Als Ergänzung zum Thema sei an dieser Stelle noch auf das mit drei renommierten Preisen (Deutscher Studienpreis der Körber-Stiftung, Gerhard-Ritter-Preis der Universität Freiburg, Preis der AG Internationale Geschichte im Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands) ausgezeichnete Buch «Mohnblumenkriege. Die globale Drogenpolitik der USA, 1950–1979» von Helena Barop hingewiesen.

Kokain ist unter «Hochleistern» weit verbreitet und gilt als die Narzissten-Droge schlechthin. Im Deutschen Bundestag wurden einst auf den meisten Toilettendeckeln Kokainrückstände gefunden. Dass sich viele sogenannte Kreative, berufliche Dampfpflauderer, Showleute und eben auch Politiker gern die Nase vollmachen, ist allgemein bekannt; ebenso dass der Kokainkonsum bei uns mittlerweile völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Schuld daran sind nun eben nicht Kokabauern in Südamerika die weder charakterlich noch finanziell mit den europäischen und us-amerikanischen Kokainkonsumenten irgendwas gemeinsam haben. Der Westen externalisiert gern seine eigenen Probleme um wieder irgendwo Geschäfte zu machen, Gewalt, Mord, Totschlag und Enteignung zu verbreiten und weltpolitischen Einfluss zu untermauern. Die gesamte Drogenpolitik gehört leider dazu.