Geld dort holen, wo es herumliegt

Die französischen Linken schlossen sich mit dem Rassemblement National zu einer Mehrheit zusammen und beschlossen – gegen den Willen von Präsident Emmanuel Macron und Ministerpräsident Sébastien Lecornu – zusätzliche oder neue Steuern für grosse Tech-Konzerne sowie Steuern auf Superdividenden und Aktienrückkäufe grosser Konzerne.

Grosse deutsche und Schweizer Medien haben darüber nur spärlich informiert. Sie wollen offensichtlich keine Diskussion über höhere Steuern zu Lasten von Grosskonzernen aufkommen lassen.

Der bürgerlich dominierte französische Senat muss den neuen Steuern, welche die Nationalversammlung beschloss, noch zustimmen. Doch bei Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Kammern hat nach mehreren Lesungen oder erfolglosen Vermittlungsausschüssen zuletzt die Nationalversammlung mit einfacher Mehrheit das letzte Wort und kann die Steuererhöhungen auch gegen den Willen des Senats beschliessen.

Verdoppelte Digitalsteuer für grosse Tech-Unternehmen

Der genaue Wortlaut des neuen Gesetzes zur Digitalsteuer wurde noch nicht vollständig veröffentlicht.

Die bereits 2019 eingeführte Digitalsteuer von bisher 3 Prozent soll nach dem Willen der französischen Nationalversammlung auf 6 Prozent verdoppelt werden. Die Steuer betrifft

- Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro und

- mit einem Umsatz von über 25 Millionen Euro in Frankreich. Zum Umsatz zählen die Online-Werbung, der Verkauf von Nutzerdaten sowie das Vermitteln von Geschäftsbeziehungen über Plattformen.

Betroffen sind grosse Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple.

Die Verfassungsmässigkeit dieser Steuer hat der Verfassungsrat am 12. September 2025 bestätigt.

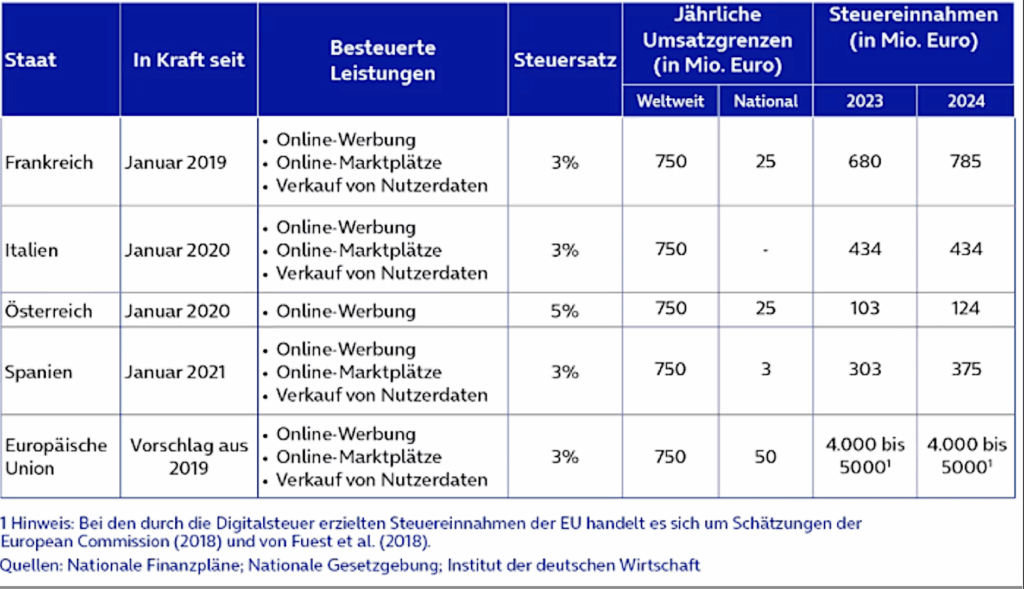

Digitalsteuer in verschiedenen Ländern

- Frankreich: Führte 2019 als erstes EU-Land eine Digitalsteuer ein (aktuell 3 Prozent, geplant deutlich höher), für Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von 750 Millionen Euro und 25 Millionen Euro nationalem Umsatz.

- Österreich: Seit 2020 gibt es eine Digitalsteuer von 5 Prozent auf Online-Werbeumsätze grosser Plattformen, mit vergleichbaren Schwellenwerten wie Frankreich.

- Italien: Seit 2019 wird eine Digitalsteuer erhoben. Aktuell beträgt der Satz ebenfalls 3 Prozent. Die Umsatzschwellen wurden 2025 abgesenkt, um mehr Unternehmen zu erfassen.

- Spanien: Besteuert seit 2021 digitale Dienstleistungen mit 2 Prozent. Die nationale Umsatzschwelle ist hier mit 3 Millionen Euro sehr niedrig.

- Ungarn: Hat frühzeitig eine Digitalsteuer auf Online-Werbeumsätze in Höhe von 7,5 Prozent eingeführt. Diese ist aber auf bestimmte Anbieter und Bereiche beschränkt.

- Grossbritannien: Erhebt seit 2020 eine Digital Services Tax in Höhe von 2 Prozent auf relevante digitale Aktivitäten internationaler Grossunternehmen.

- Türkei und einige andere Länder setzen ebenfalls Digitalsteuern auf Tech-Plattformen um.

Quelle: Basecamp

Einige EU-Staaten in der Übersicht

Grössere Auflösung der Tabelle hier.

Deutschland plant derzeit eine Digitalsteuer für grosse Techkonzerne, aber es existiert noch kein verbindliches Gesetz – diskutiert wird ein Abgabesatz von rund 10 Prozent auf digitale Umsätze grosser internationaler Plattformen, etwa nach österreichischem Vorbild.

Die Schweiz hingegen erhebt bei grossen Techkonzernen keine eigene Digitalsteuer. Der Bundesrat hat den USA 2025 zugesichert, dass keine solche Abgabe eingeführt wird – als Teil eines diplomatischen Pakets, mit dem weniger hohe US-Zölle auf Schweizer Waren ausgehandelt werden sollen.

Steuern auf Aktienrückkäufe

Vor allem grosse Konzerne haben in den letzten Jahren für viele Milliarden eigene Aktien an den Börsen zurückgekauft, sie dann vernichtet und damit ihr Aktienkapital herabgesetzt. Die Gewinne verteilen sich dann auf weniger Aktien, was die Aktienkurse in die Höhe treibt. Im Gegensatz zu den steuerbaren Dividenden, wurden Aktienrückkäufe lange nicht versteuert. Die Kursgewinne ohnehin nicht.

Seit Oktober 2024 gibt es in Frankreich folgendes Gesetz:

«Eine neue Steuer von 8 Prozent wird auf Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro nach Aktienrückkäufen bei Kapitalherabsetzungen erhoben.»

Die Nationalversammlung beschloss jetzt, diese Steuer auf rund 30 Prozent zu erhöhen. Weit von einer solchen Steuer entfernt sind die Schweiz und Deutschland.

Steuern auf Aktienrückkäufen in verschiedenen Ländern

- USA: Seit 2023 wird auf Aktienrückkäufe eine spezielle «Excise Tax» von 1 Prozent auf den Marktwert der zurückgekauften Aktien erhoben. Diese Steuer wurde mit dem Inflation Reduction Act eingeführt und betrifft börsenkotierte US-Unternehmen.

- Frankreich: Die im Oktober 2024 eingeführte Steuer beträgt derzeit 8 Prozent und soll gezielt grössere Unternehmen mit einem Umsatz über 1 Milliarde Euro treffen, wenn diese Aktienrückkäufe mit anschliessender Kapitalherabsetzung vornehmen.

- Niederlande: Rückkäufe eigener Aktien unterliegen grundsätzlich der Dividendensteuer. Es besteht allerdings eine steuerliche Befreiung für börsennotierte Unternehmen. Diese Befreiung sollte ursprünglich 2025 auslaufen, bleibt aktuell aber weiter in Kraft.

- Italien: Es gibt Pläne und politische Diskussionen zur Einführung einer Rückkaufsteuer in Anlehnung an das Modell der USA und Frankreichs, aber bisher wurde noch keine entsprechende Steuer umgesetzt.

In Deutschland gelten Rückkäufe in steuerlicher Hinsicht als steuerpflichtige Veräusserungsgewinne für die Aktienbesitzenden. Es gibt jedoch keine spezielle Steuer, die gezielt auf die Finanzierung des Rückkaufs beim Unternehmen erhoben wird.

In der Schweiz unterliegen Aktienrückkäufe in vielen Fällen der Verrechnungssteuer (35 Prozent auf den Liquidationsüberschuss). Die Verrechnungssteuer kann man jedoch zurückfordern.

Es gibt in der Schweiz keine explizite Rückkaufsteuer nach US- oder französischem Vorbild.

Steuern auf Superdividenden

Die von der Nationalversammlung beschlossene Steuer auf sogenannte Superdividenden richtet sich gegen ungewöhnlich hohe Dividendenzahlungen von Grosskonzernen. Der Wortlaut und die genaue technische Umsetzung sind noch Gegenstand parlamentarischer Beratungen und können sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren oder im Senat noch ändern.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Wer Geld dort holen will, wo es «rumliegt», muss es bei denen stehlen, die es besitzen. Das ist Robin Hood 2.0 – breit geachtet & respektiert zwar, aber im Kern nichts weiter, als unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit das Ausleben von Gier.

Diese Gier verlangt wie jede Gier nach immer mehr – darum steigen auch die Steuern stetig an bis irgendwann fast 100% erreicht sind und es zum Kollaps kommen muss.

Geld und sein Wert entsteht durch Wertschöpfung – und dafür muss eine Leistung erbracht werden, die einen Mehrwert schafft. Steuern & Umverteilung bringen absolut Null Mehrwerte; sie verteuern lediglich die Mehrwertschaffung und erzeugen Bevormundung (von jenen, die Geld hergeben müssen) & Abhängigkeit (von jenen, die Geld erhalten), wodurch alle in ihrer Freiheit beschnitten werden.

Darum ist einzig das Gegenteil von zusätzlichen Steuern richtig: Steuern senken & abschaffen.

«Darum ist einzig das Gegenteil von zusätzlichen Steuern richtig: Steuern senken & abschaffen.»

Dann können sie den Staat gleich abschaffen und ihn unter Drogenbaronen, Finanzfürsten und Warlords aufteilen. Da das in der Schweiz und den meisten anderen Ländern zum Glück nicht passieren wird, könnten sie ihr „freiheitliches“ Glück in Haiti oder in einem failed state in Afrika oder Südamerika versuchen. Steueroasen wie die Vereinigten Arabischen Emirate wären ebenfalls zu empfehlen, ob es unter deren Monarchen „freier“ als in der Schweiz ist, darf jedoch bezweifelt werden.

Wer weder herrschen, noch beherrscht werden will, sagt auch zu Drogenbaronen, Finanzfürsten, Warlords und sonstigen Herrschern Nein.

Ich gebe Ihnen aber Recht, dass wir als Gesellschaft weit von dieser Erkenntnis entfernt sind. Dann muss sie eben in der harten Realität lernen, dass mehr Steuern & mehr Staat die staatlichen Institutionen genau in die Richtung zunehmend totalitärer Herrschaft treibt, welche die Opposition zu verbieten droht & Andersdenkende cancelt.

Der enorme technische Fortschritt mag ähnliche Probleme in der Schweiz bezüglich den stetig zunehmden Freiheitseingriffen zwar noch überdecken, aber mit Sicherheit nicht für immer.

Das sehe ich deutlich anders. Seit Jahrzehnten geht die Einkommensschere, weiter auf. Das Heißt,die welche schon sehr viel haben gönnen sich jährlich höhere Bezüge und unten bleibt kaum noch was übrig. Immer mehr hart arbitende Menschen bleibt Ende Monat kaum mehr was übrig, weil KK,Miete und die allgemeine Verteuerung stetig zunimmt. Die Abhängigkeit von den Reichen nimmt stetig zu. Keine erwünschenswerte Entwicklung und giftig für eine funktionierende Gesellschaft. Es bleibt somit kaum anderes übrig, als über progressive Steuern und einer Erbschaftssteuer hier einen gerechten, sozialen Ausgleich zu sorgen. Wo ich ihnen aber zustimme, ist dass ein Staat in der Verantwortung steht, die Steuereinnahmen auch sinnvoll auszugeben. So wie es im Kommentar unten steht und nicht für irgendwelche fragwürdigen ideologischen Projekte. Da hapert es leider auch,weil Rechts wie Links ihr jewiliges Klientel bedienen will/muss.

Der Mensch ist von Natur aus ein soziales, friedfertiges Wesen; entdeckungsfreudig, kooperativ & empathisch wird er geboren – dazu bedarf er keiner Erziehung.

Wäre es anders, wer könnte den Menschen zum Guten erziehen?

Jeder Politiker, jedes Vorbild ist immer auch bloss ein Mensch, der ebenso unerwünschte Charaktereigenschaften kennt wie Gier, Neid, Egoismus, etc. – diese kommen daher bei jeder Herrschaft zwangsläufig zum Ausdruck. Mehr Herrschaft; also mehr Staat, mehr Regulierung und mehr Steuern können den Menschen unmöglich besser machen, denn die Möglichkeiten, nicht gesetzeskonform zu handeln, steigen mit der Anzahl von Gesetzen, was den Staat zu stetig noch mehr Gesetzen & Steuern antreibt.

Der Staat IST das Problem, nicht die Lösung. Deshalb kann die Lösung nur lauten: je weniger Staat desto besser.

Website des Kantons Bern zu Steuern: «Wofür bezahlen wir Steuern? Wir zahlen Steuern, damit wir fortschrittliche Schulen, moderne Spitäler, einen ausgebauten öffentlichen Verkehr, gut unterhaltene Strassen und vieles mehr nutzen können. Ein weiterer Teil fliesst in die öffentliche Ordnung und in die Sicherheit.»

Zur Aussage der Hauptzeile des Artikels: «Geld dort holen, wo es herumliegt» Ist eine Antwort: Damit der Staat funktioniert braucht es Geld und so werden Steuern erhoben. Ohne Kohle versinkt der Staat und seine Wirtschaft in das Chaos, um das zu verhindern werden Steuern erhoben. Wenn die Ausgaben grösser sind als Steuereinnahmen, dann gibt es auch Probleme, weil der Staat die Steuern erhöhen muss. Das wird man wohl auch in Paris erkannt haben, das Resultat: «Verdoppelte Digitalsteuer für grosse Tech-Unternehmen»

Gunther Kropp, Basel

Klar braucht ein funktionierender Staat Geld. Da er aber über die Steuersätze selbst verfügen kann, tendiert jeder Staat dazu, sie zu erhöhen und damit mehr Macht und mehr Aufgaben an sich zu reissen, sowie bestehendes auszubauen. Keinerlei Konkurrenz zwingt den Staat dazu, haushälterisch mit den eingenommenen Steuern umzugehen, weshalb ein jeder Staat stetig mehr wächst, als seine Wirtschaft.

Statt «ohne Kohle versinkt der Staat und seine Wirtschaft in Chaos» wäre weit zutreffender: «Je mehr Kohle ein Staat für sein Funktionieren beansprucht, desto mehr versinkt er und die Wirtschaft in Chaos.» Die genannten Staaten Frankreich, Italien, Deutschland, Grossbritannien, etc. demonstrieren mit ihren Höchststeuerlasten und ihrer selbst verursachten Energiepreiseplosion geradezu exemplarisch vor, was zu tun ist, um die Wirtschaft rasant in den Ruin zu treiben.

@Albert Eisenring, Gossau

Wirtschaftsdienst Heiner Flassbeck, Friederike Spiecker 2011 · Heft 7 · S. 472–480: «Außerdem kann Sparen zu einer großen Belastung für die dynamische Entwicklung einer Volkswirtschaft werden, wenn der Sparversuch scheitert. Ist niemand bereit sich zu verschulden, sinkt das Einkommen in Höhe des Sparversuchs, weil auf Halde produziert wurde; die Ersparnis bleibt null..»

Momentum Institut Oliver Picek 20. Juni 2025: «Private Vermögen wachsen schneller als Staatsschulden»

Je mehr sich ein Staat verschuldet, desto mehr Geld kann er ausgeben und die Wirtschaft macht Gewinne, weil die Wirtschaft von den Verschuldungs-Geldströmen des Staates profitiert. Der Fiskus will einen Gewinnanteil. Nimmt die Staatsverschuldung ständig zu, wachsen auch die privaten Vermögenswerte. Die Staatsschulden-Gelder verwandeln sich in Profite. Mit anderen Worten: Staatsschulden sind durch die hohen Vermögenwerte gedeckt und der Staat funktioniert.

Gunther Kropp, Basel

Staatsgläubigkeit & Eigentumsablehnung gehen Hand in Hand. Als Ergebnis haben wir den Sozialismus, der seiner totalitären Natur gemäss, jegliche Individualität & Freiheit erdrückt.

Ja, auch der Kapitalismus kann an Gier & Neid des Menschen scheitern, aber er erzeugt wenigstens nicht selbst Totalitarismus. Diese Gefahr kann man nicht systemisch bändigen, weil jedes System und jedes Gesetz/Regulatorium von Menschen geschaffen wird und deshalb immer auch von seinen menschlichen Fehlern & Schwächen geprägt ist.

Deshalb fruchtet es nicht, die Fehler im System oder bei den andern zu sehen. Nur Selbsterkenntnis hilft weiter und offenbart, dass es auch bei den anderen nichts zu verbessern gibt. Denn das systemische, Ausmerzenwollen menschlicher Fehler kollektiviert diese und macht sie so erst richtig gefährlich.