Kommentar

kontertext: Schlupflöcher in die Zukunft

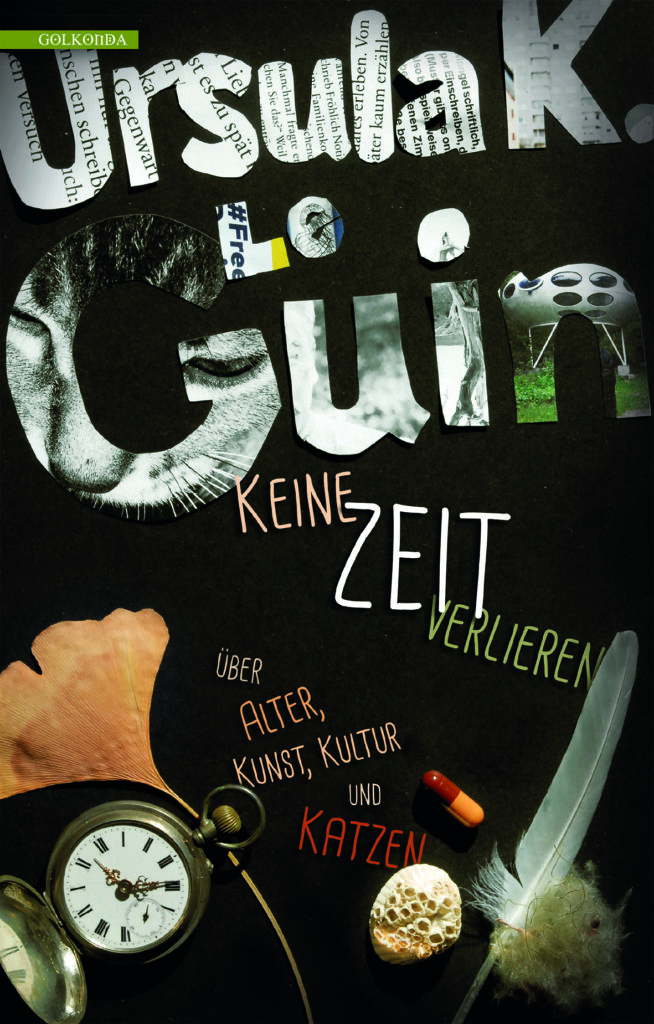

Über Alter, Kunst, Kultur und Katzen: So lautet der Untertitel des Kolumnenbandes mit Texten, die Ursula K. Le Guin seit 2010 mit achtzig Jahren als Blog zu schreiben begann. Zirka 50 Bände (Romane, Essays, Gedichte) von ihr sind erschienen; im deutschen Sprachraum ist die amerikanische Autorin jedoch viel zu wenig bekannt, was auch am Genre der Science-Fiction liegt, zu dem ihre Romane gezählt werden: Anderswelten.

In den nun vorliegenden Blogeinträgen denkt sie mit frischem Blick und spitzer Feder über das Alter, den Literaturbetrieb und das Rätsel der Tiere nach. Gut, dass sie nun endlich auch in Deutsch erschienen sind.

Alter ist nichts für Feiglinge? Denkste.

Spätestens mit achtzig ist es Zeit, mit Irrtümern über das Alter aufzuräumen, wie sie uns in der Werbung und in saloppen Sprüchen entgegenkommen. Wie sinnvoll ist die Frage nach der «Freizeitgestaltung» für alte Menschen? Welche der ihnen noch verbleibenden Zeit soll denn «Freizeit» sein? Frei wovon? Und wie kurzsichtig ist der bekannte Spruch, Alter sei nichts für Feiglinge, wenn es doch normal ist, gebrechlich, dünnhäutig und auch ängstlicher zu werden?

Auch dem gutgemeinten Satz, man sei so alt wie man sich fühle, entgegnet Le Guin entschlossen: «Übergehe mein Alter und Du übergehst mein Leben – mich». Viel eher als sich jünger zu geben als man ist, empfiehlt (oder wünschte sich) Le Guin: Respekt vor dem Alter.

Denn mit dem Alter gehen im Allgemeinen Schmerzen und Gefahren einher, Verluste und am Ende der Tod. «Das zu akzeptieren, dazu bedarf es Mut. Und Mut verdient Respekt». Oder auch: «Alter ist etwas für alle, die es erreichen.»

Es sind solche Klarheiten, die mitunter apodiktisch klingen, dann aber auch Einladungen zum Weiterzudenken sind: was macht Respekt mit Menschen? Wie viel, wie wenig braucht es, ihn zu äussern?

«Mit den Engeln weiblichen Bewusstseins» ringend

Erst spät hat Le Guin bemerkt, dass die Helden ihrer Science-Fiction-Romane immer männlich waren. Sie ist keine Feministin der ersten Stunde, sie zeigt vielmehr auf, wie sehr das Bewusstsein mit sich ringen musste, um zu weiblichen Phantasien vorzudringen. Im Gepäck dafür hat sie unter anderen José Saramago, John Steinbeck, Homer.

Sie hat kein vorgefasstes Interesse an weiblichen Fragen; sie kann sich aus ästhetischen Gründen für männliche Uniformen, Klapperschlangen, Kinder und Romane von Frauen interessieren. Meist ist das Ergebnis originell. So fällt ihr Blick auf die immer schmutzig wirkende, formlose Schlampigkeit der Tarnanzüge , die sich weit über die US-Army hinaus in der männlichen Mode-Welt verbreitet hat. Und sie stellt die Frage, warum «wir» unsere Soldaten in Uniformen stecken, die ins Gefängnis oder die Klapsmühle passen? Liegt es an der Weigerung, den Krieg zu verherrlichen – oder hat es nicht damit zu tun, dass wir Krieg nicht mehr als etwas Besonderes wahrnehmen und es uns egal ist, wer eigentlich für «uns» kämpft?

Es sind solch offene Fragen, die sie begleitet haben bei der Entwicklung ihrer weiblichen «Heldinnen» in den 70er-Jahren. So erstaunt es auch nicht, dass parallel zu Romanen Essays entstanden zu grossen kulturanthropologischen Fragen, wie etwa ihre «carrier bag theory of fiction», der «Tragtaschentheorie». Für diese hätte Le Guin einen Nobelpreis verdient. Obwohl es ein schmaler Essay ist, wurde er von Donna Haraway, Dorothee Elmiger, Kim de L’Horizon und vielen anderen mehr sehr ernst genommen in seiner Tragweite, liefert diese Theorie doch ein Gegenmodell zu jenen Erzählungen, die ihren Ursprung in männlichen Heldensagen von Speeren, Kriegen und Jagden haben.

Die Tragtaschentheorie beginnt mit der prähistorischen Notwendigkeit eines Beutels, in dem Lebensmittel gesammelt und Leben bewahrt wird. Der Beutel ist somit für das Überleben wichtiger als der Speer. Jäger, so Le Guin, gingen nicht primär auf die Jagd wegen des Fleisches, sondern um mit Heldengeschichten heimzukommen. Daraus leitet sie das Genre der «killing stories» ab und stellt ihnen die «life stories» gegenüber. Es ist gut, diese Geschichte zu kennen, um die Essays zu gewichten mit ihrem Augenmerk auf nicht-menschliche Wesen und auf das Genre der Science-Fiction, in welchem die Gegensätze von männlich und weiblich, menschlich und tierisch verschwimmen.

Dennoch ist Le Guins Blick für die Errungenschaften des Feminismus im 20. Jahrhundert glasklar: Frauen entwickeln andere Modelle von Schwesternschaft und von Solidarität: sie bilden unstrukturierte ad-hoc-Gemeinschaften, während Männer Bündnisse schmieden, die zu Institutionen und Konzernen werden, mit welchen sie ihre Macht sichern. Die Erkenntnis ist nicht neu, aber bitter, denn nach fünfzig Jahren Feminismus kann keine Theorie und keine Praxis das Gegenteil belegen. Frauen, die an die Macht kommen, agieren wie Männer.

Alles könnte anders sein!

Das besondere Wissen von Le Guin verdankt sich keiner spezifischen wissenschaftlichen Disziplin, sondern ihrer schriftstellerischen Intuition und Phantasie. Es sind Betrachtungen, die keinerlei Autorität beanspruchen, die aber als «Sprungbrett» für eigene Überlegungen funktionieren, so Karen Joy Fowler in ihrer überaus empathischen Einführung.

Von einem solchen Sprungbrett soll hier ausgegangen werden. Das Nachdenken über die Zukunft im Genre der Science-Fiction. Als phantastische Literatur kann Science-Fiction zwar physikalische Gesetze ignorieren, so Le Guin, aber: Sie hat immer ihre eigene Logik in Bezug auf die Realität. Das eigentlich Subversive von Science-Fiction heisst nicht: «Alles ist möglich!» Das wäre ein so verantwortungsloses wie infantiles Phantasieren. Die wirkliche Zumutung der phantastischen Literatur liegt in ihrem Vermögen durchzuspielen, ob alles auch anders sein könnte.

Was wäre, wenn die Dinge nicht so weitergehen wie bisher? Wenn wir mit Tieren auf Augenhöhe wären? Wenn eine Königstochter einen Friedensplan ausheckt und sich gegen die Macht der Geschichte stellt – wie in Le Guins Roman «Lavinia» (einer Nacherzählung von Vergils Äneis, die im Dezember auf Deutsch erscheint). Die Verbindung zu dieser Art der Phantasie kommt gleichermassen aus Wissenschaft wie Philosophie, aus Logik wie aus Magie, aus der Beobachtung der Tiere und deren Geheimnissen.

Das ist das Verblüffende an Le Guins Denken, die ihr Leben lang auch den Schriften Laotses folgte und sie in eine eigene Übersetzung brachte. So tritt sie in einem Schlüsseltext des Bandes überzeugend für die Koexistenz von Wissenschaft und Religion ein, die gut nebeneinander Platz haben. Man kann die Evolutionstheorie von Darwin anerkennen kraft der Beweise, während der Glaube an Gott einer spirituellen Erfahrung folgt – ohne Beweis.

Wer also Glaube einsetzt gegen das wissenschaftlich Erarbeitete, tut der Religion so unrecht wie dem Wissen. Der Satz «Alles könnte anders sein» wie auch die Frage: «Was wäre, wenn die Dinge nicht so weitergingen wie bis anhin?» bilden Schlupflöcher in die Zukunft, weil sie für die kritische Wissenschaft so wichtig sind wie für das magische Denken. Das ist das Vermächtnis der Denkerin und Dichterin Le Guin, von dem die Gegenwart mit Gewinn zehren kann.

Ursula K. Le Guin. Keine Zeit verlieren. Über Alter, Kunst, Kultur und Katzen, aus dem Amerikanischen von Anne-Marie Wachs, Golkonda Verlag im Europa Verlag 2025.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine.

Silvia Henke ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Publizistin. Sie unterrichtet an der Hochschule Luzern Design & Kunst u.a. Kunst und Politik und visuelle Kultur. Forschungsschwerpunkte sind Kunst und Religion, künstlerisches Denken, transkulturelle Kunstpädagogik. Sie interessiert sich grundsätzlich für die Widersprüche der Gegenwart, wie sie auch in der Medienlandschaft auftauchen, und veröffentlicht regelmässig Texte und Kolumnen in Magazinen und Anthologien.

Unter «kontertext» schreibt eine externe Gruppe von Autorinnen und Autoren. Sie greift Beiträge aus Medien auf, widerspricht aus journalistischen oder sprachlichen Gründen und reflektiert Diskurse der Politik und der Kultur. Zurzeit schreiben regelmässig Silvia Henke, Mathias Knauer, Michel Mettler, Felix Schneider und Beat Sterchi.

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.