Lithium, ja bitte – Recycling nein danke?

Lithium ist einer der momentan gefragtesten Rohstoffe. Für die Energiewende ist das Halbmetall unverzichtbar, weil es Bestandteil von Akkus und Batterien ist – von Haushaltsbatterien genauso wie von Handyakkus, Stromspeicher und Elektro-Autos.

Gewonnen wird das Alkalimetall vor allem in Südamerika, unter umweltschädlichen Bedingungen. Europa bemüht sich, Vorkommen nutzbar zu machen. Das wertvolle Metall wiederzuverwerten, wäre erstrebenswert.

Noch ein Quasi-Monopol?

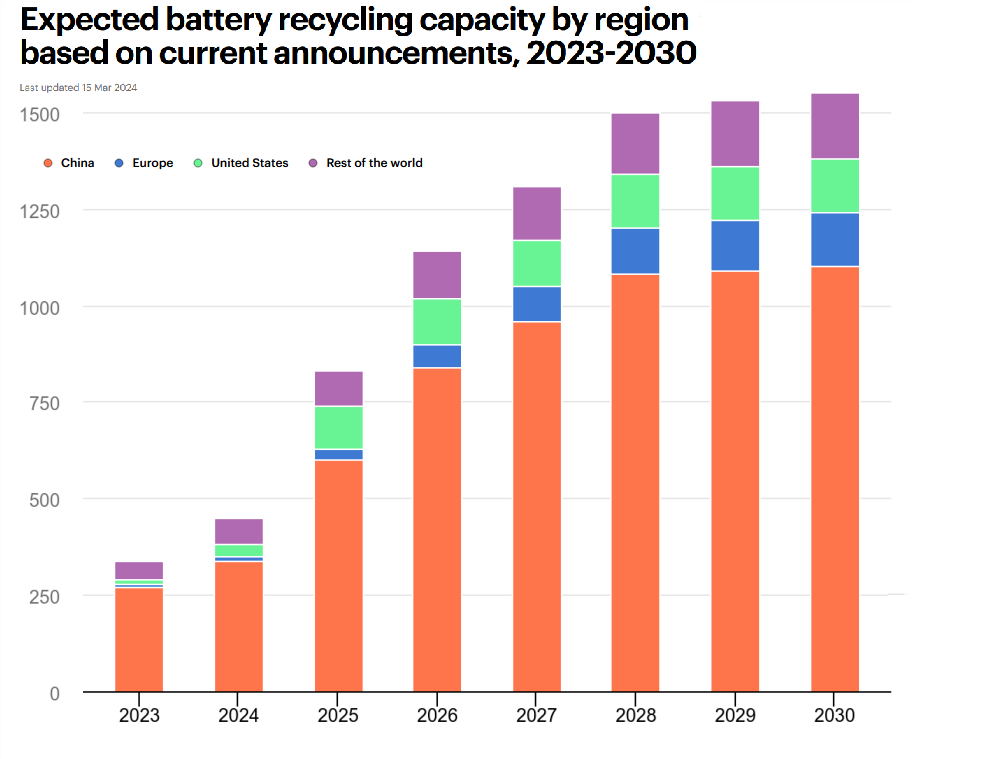

In Europa und in den USA werden Lithium und andere Rohstoffe aus Altbatterien aber kaum wiedergewonnen. Recycelt wird grösstenteils in China, das bereits bei der Batterieherstellung führend ist. Wie viel Lithium westlichen Ländern dabei genau durch die Lappen geht, weiss man nicht. Aktuelle Zahlen im Recyclinggeschäft sind mehr oder weniger gute Schätzungen.

Steuert die Welt dabei auf ein weiteres chinesisches Monopol zu? Es gebe «noch Hoffnung auf eine europäische Kreislaufwirtschaft für Batterien» schreibt der Ökonom und Innovationsforscher Maximilian Stephan in einem Blogbeitrag des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI). Für ein flächendeckendes Lithium-Recycling sei man aus verschiedenen Gründen derzeit einfach zu früh dran, erläutert er auf Nachfrage von Infosperber.

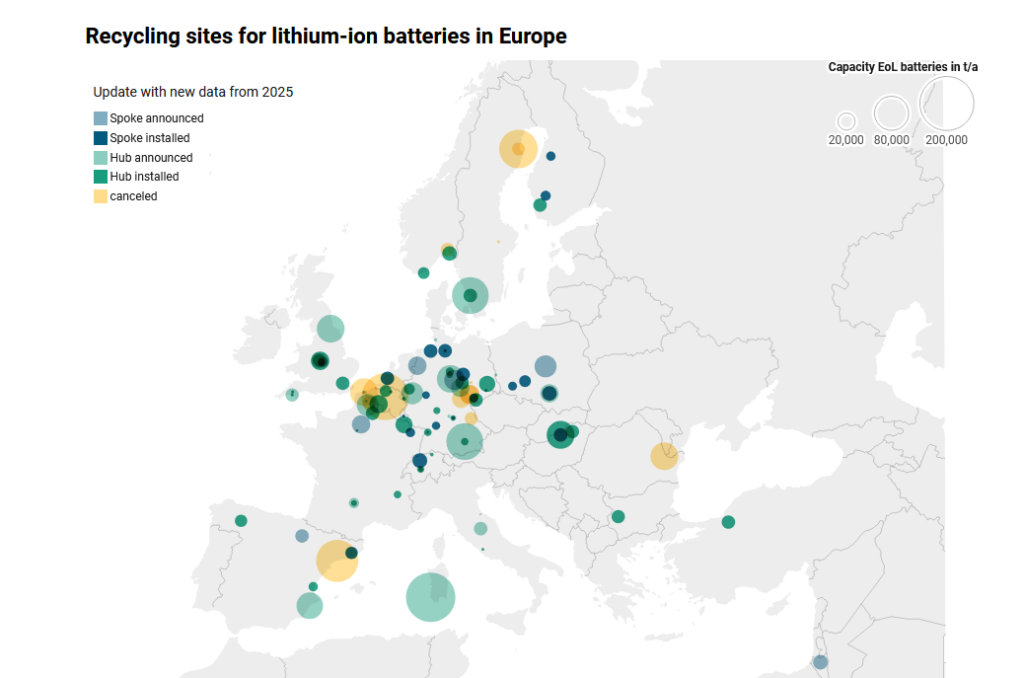

Stephans Artikel gibt einen Überblick über bestehende und geplante Anlagen, in denen Lithium und andere Batterie-Wertstoffe in Europa wiedergewonnen werden.

Wie Batterien recycelt werden: «Hubs» und «Spokes»:

Um Batterierecycling zu verstehen, muss man wissen: Der Prozess besteht grob aus zwei Schritten. Das bildet sich in der Art der Verwertungseinrichtungen ab. Es gibt

- Standorte zur Vorbehandlung gebrauchter Batterien (Englisch: Spokes). Batterien werden dort gesammelt, entladen, deaktiviert und zerlegt. Sie werden mechanisch oder durch Hitze zu einer Substanz namens Schwarzer Masse oder Schwarzmasse (Black Mass) verarbeitet. Aluminium, Kupfer und Kunststoffe können bei diesem Schritt zurückgewonnen werden. Schwarze Masse enthält die Elektrodenbestandteile Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan und Grafit. Aus einer Tonne gebrauchter Batterien wird etwa 400 Kilogramm Black Mass.

- Standorte, die das eigentliche Recycling durchführen (Hubs). Elektrodenmetalle aus der Schwarzen Masse werden dort zurückgewonnen. Der Schwerpunkt eines Hubs kann auf unterschiedlichen Materialien liegen, beispielsweise Grafit oder Lithium.

- Standorte, an denen beides, Vorbehandlung und Recycling, durchgeführt wird, entweder direkt oder nacheinander.

Schwarze Masse ist ein wichtiges Zwischenprodukt. Sie ist die transportierbare Form von Batterieabfällen. Für gebrauchte Batterien gibt es Transportvorschriften, beispielsweise weil sie in Flammen aufgehen können, der Transport ist aufwendig und teuer. Black Mass ist einfacher und günstiger zu transportieren. Spokes finden sich deshalb oft in der Nähe von Batterieherstellern oder Automobilunternehmen, Hubs sind eher zentral gelegen.

Was ist «Schwarze Masse» (Black Mass)?

Wenn ausgediente Lithium-Ionen-Batterien geschreddert und von äusseren Bestandteilen wie Kunststoff, Aluminium, Stahl und Elektrolyt getrennt werden, entsteht ein dunkles, körniges Restmaterial mit leicht metallischem Glanz. Black Mass oder Schwarze Masse enthält die wertvollen Metallverbindungen aus Anode und Kathode der Batterien – sie besteht vor allem aus Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan, Kupfer und Grafit. Diese Grundstoffe lassen sich aus Black Mass zurückgewinnen.

Hergestellt wird Schwarze Masse entweder durch energieaufwändige, teilweise umweltbelastende pyrometallurgische Verfahren (durch hohe Temperaturen) oder durch lösungsmittelbasierte hydrometallurgische Prozesse. Schwarze Masse ist ein Zwischenprodukt und wird von Recyclingunternehmen gehandelt. (Quelle)

Schwarze Masse wird weltweit gehandelt und transportiert, der grösste Teil davon geht nach Asien. 80 Prozent davon wird in China recycelt, nächstgrösster Verwerter ist Südkorea.

Mehr Recyclingkapazität als Batterieabfall

Es sei nicht ganz einfach, die aktuellen Recycling-Kapazitäten in Europa zu erfassen, schreibt Stephan zum Stand der Dinge. Zahlen zu den meisten Recyclingeinrichtungen seien zwar öffentlich, Unternehmen gäben aber lediglich die maximal mögliche Kapazität an. Diese müsse nicht der tatsächlichen entsprechen, sagt er auch im Gespräch. Dazu hat er eine interaktive Karte über die aktuell bestehenden und geplanten Einrichtungen erstellt:

Die nach Angabe der Betreiber derzeit installierten Batterie-Recycling-Kapazitäten Europas jedenfalls überstiegen die Kapazität für die Vorbehandlung von Batterien. Die Lücke habe sich seit 2024 aber mehr als halbiert. Im nächsten Jahr könnten Vorbehandlung und Recycling aber gleichziehen.

Dennoch gibt es bis ungefähr 2030 voraussichtlich mehr Recyclinganlagen als Abfall. «Wir sehen mehr Recyclingankündigungen als wir aktuell vermutlich brauchen», fasst Stephan zusammen. Und das, obwohl seit etwa Mitte 2024 Pläne für mehrere Hubs und Spokes gestoppt oder aufgeschoben wurden. Europa schickt also den grössten Teil seines Batteriemülls nach Asien, während die eigenen Recyclingkapazitäten auf Jahre hinaus nicht ausgelastet sind?

Für lohnendes Recycling gibt es zu wenige Altbatterien

«Das grösste Problem ist die Menge», erklärt der Fachmann. Ein industrieller Recycling-Hub habe eine Kapazität von 30’000 bis 40’000 Tonnen Batterie-Abfällen pro Jahr. So viele Abfälle braucht der Betreiber, damit sich die Anlage lohnt. Bisher verwerten die Recycler grösstenteils Ausschüsse aus der Batterieherstellung und nur wenige Altbatterien.

In Europa werden im Moment aber weniger Batterien und damit Fertigungsabfälle produziert als bis noch vor Kurzem erwartet. Grund dafür ist zum Beispiel die Insolvenz des Batterieherstellers Northvolt. Wiederverwertung lohnt sich nicht.

Die Rohstoffpreise seien zudem niedrig, zählt Stephan weiter auf. Und damit auch der Erlös für die wiedergewonnenen Metalle. Es sei günstiger, Batterieabfälle in kleinen lokalen Anlagen in Schwarzmassse zu verwandeln und ins Ausland zu schicken.

Bis die Situation sich ändert, kann es dauern. Batteriespeicher in Autos und Gebäuden haben eine Lebensdauer von mindestens zehn Jahren. Bis grössere Mengen davon in Europa ins Recycling gelangen, dürfte es nach einer Analyse des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung von 2021 bis etwa 2035 dauern. «So bis 2030 würde ich mindestens auch sagen», bestätigt Stephan. Die Lebensdauer von Batterien steige aber laufend.

Die USA und Europa sind Lithium-Leichtgewichte

Die Hälfte des europäischen Batterieabfalls geht ins aussereuropäische Ausland, schätzt das Institut français des Relations internationales (Ifri), und zwar in Form von Schwarzer Masse. Andere Schätzungen gingen von noch grösseren Anteilen aus, sagt Stephan. Laut Ifri tragen die USA und Europa zusammen nur zehn Prozent zur Vorbehandlung von Batteriemüll und vier Prozent zum Recycling bei.

Wie viele Tonnen Schwarze Masse konkret aus den europäischen Ländern nach China oder anderswohin exportiert werden, ist dennoch schwer zu sagen. Black Mass wird beim Export nicht einheitlich erfasst. Nach dem Basler Übereinkommen über gefährliche Abfälle sollte Schwarzmasse als gefährlicher Müll (hazardous Waste) erfasst werden. Das geschieht jedoch nicht immer. Wie viel wiederverwertbares Lithium Europa Richtung Asien verlässt, kann man also nur vermuten.

Auch Recycling ist in Asien günstiger

Die Menge der lithiumhaltigen Batterieabfälle, die Europa in Form von Schwarzer Masse in Richtung China verliessen, sei erheblich, schrieb Stephan Schnabel, CEO des deutschen Unternehmens Helm, kürzlich in einem Kommentar für «Table.Media». Obwohl Lithium als strategisch wichtige Ressource gelte, helfe Europa China noch dabei, auf einem weiteren Gebiet zu dominieren. Das mache die EU noch abhängiger, wetterte er.

Die Gründe sieht der Unternehmer (der wenig überraschend staatliche Unterstützung fordert) in zielloser Batterieentwicklung in Europa, niedrigen Recyclingkosten in Asien und dem technologischen Vorsprung Chinas.

China wollte die Schwarze Masse einst nicht einmal haben

Die Ironie daran: Obwohl die Wieder- und Weiterverwertung von Schwarzer Masse in China etabliert ist und der eigenen Batterieproduktion nützt, wollte sich China einst aus dem Importgeschäft zurückziehen wie schon aus der Plastikverwertung. Als Grund führte das Land ökologische Bedenken an. Beim Recycling von Batterien können schädliche Stäube oder Prozesschemikalien in die Umwelt gelangen.

Hier in Europa einschliesslich der Schweiz sind die Wasser- und Luftreinhaltevorschriften strenger als in vielen asiatischen Ländern. Der Recyclingprozess sei etabliert und sicher, sagt Stephan. Problematisch seien eher die wegen der strengeren Vorschriften höheren Kosten.

Genaue Zahlen: Mangelware

Zusammengefasst wartet die europäische Industrie also auf die grosse Altbatterienwelle, damit sich Recycling endlich lohnt. Wie viele Altbatterien bis jetzt anfallen, wird aber nicht einmal zentral erfasst. Schätzungen, die etwa Verkaufsmengen und durchschnittliche Lebensdauer einbeziehen, gelten als plausibel.

Für die lückenhafte Erfassung gibt es eine Reihe von Gründen: Batterieabfälle sind zum Beispiel zwar Gefahrgut. Das gilt aber nicht, wenn sich die Batterien noch im Auto befinden. Wie viele Altbatterien etwa bei Abfallhändlern lagern, wird ebenfalls nicht erfasst. Auch nicht, wer wie viele davon verwertet. Das Institut français des Relations internationales fordert, dass Daten zu Batterien, Batterieabfall, Schwarzer Masse und Recycling deutlich gründlicher erfasst werden.

Die EU-Batterieverordnung, die kürzlich in Kraft getreten ist, soll mehr Klarheit bringen. Sammelquoten sollen auf festgelegte Werte steigen und Neubatterien müssen einen bestimmten Anteil an recycelten Rohstoffen enthalten. Stoffströme könnten dann besser nachvollzogen werden, sagt der Fachmann vom Fraunhofer-Institut. Europas Lithium-Recycling könnte dann wohl endlich Fahrt aufnehmen – wenn China nicht wieder die Nase vorn hat und weltweit Natrium-Akkus einführt.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.