Eine Handelsroute und ein Öl-Deal für ein grosses Versprechen

Als Anfang Juli ein hochrangiger US-Diplomat Donald Trumps jüngsten Friedensplan für den Südkaukasus erstmals verkündete, reagierte die politische Welt Armeniens und Aserbaidschans befremdet: «Soll das etwa ein Witz sein?»

«Armenien und Aserbaidschan streiten sich um 32 Kilometer Strasse, und das ist kein Scherz», sagte Tom Barrack gegenüber Reportern in New York. «Das geht schon seit Jahrzehnten so. Also kommt Amerika und sagt: ‹Okay, wir übernehmen das. Gebt uns den 32 Kilometer breiten Korridor für einen hundertjährigen Pachtvertrag, und wir können ihn gemeinsam nützen›».

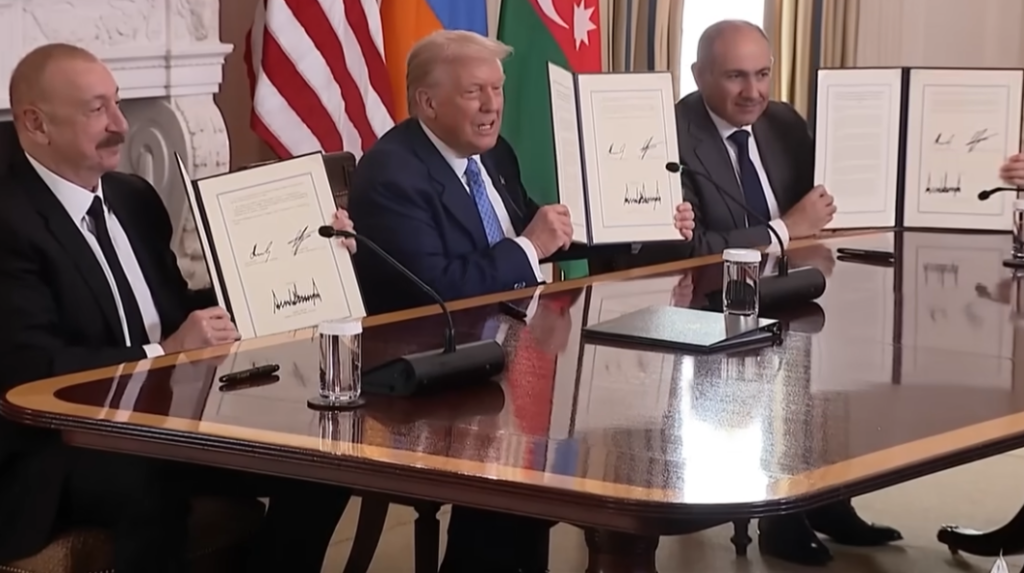

Tom Barrack ist ein enger Vertrauter des US-Präsidenten und seit letztem Mai US-Botschafter in der Türkei sowie US-Sonderbeauftragter für Syrien. Mit dem Südkaukasus hatte der Diplomat mit der ungewöhnlich unverblümten Rhetorik jedoch bis zu seinen Erläuterungen im Juli nicht viel am Hut gehabt. Doch einen knappen Monat später unterzeichneten der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew und der armenische Premierminister Nikol Paschinjan im Weissen Haus eine gemeinsame Erklärung, die in ihren jeweiligen Hauptstädten bis dahin als plumper diplomatischer Witz verhöhnt worden war.

Frieden oder doch nur billige PR-Show?

Unter dem wohlwollenden Blick von US-Präsident Donald Trump schüttelten sich die beiden Staatsmänner am 8. August wie alte Freunde die Hände und schworen ihren Völkern vor laufenden Kameras, nie wieder gegeneinander Krieg zu führen. Armenien und Aserbaidschan hätten seit 35 Jahren einen erbitterten Konflikt geführt und beiden Nationen enormes Leid gebracht, sagte Donald Trump strahlend. In den 35 Jahren sei es dabei weder seinem Vorgänger Joe Biden noch der EU noch Russland gelungen, in der Region Frieden zu stiften.

Aber jetzt, dank Trump, haben sich beide Länder geeinigt, «alle Kämpfe für immer einzustellen, diplomatische Beziehungen und den bilateralen Handel wieder aufzunehmen und die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren». Trump, der unermüdliche Friedensstifter – selbst im fernen Südkaukasus?

«Verspricht dieses Treffen tatsächlich den Frieden im Südkaukasus?», fragte sich kurz darauf der regierungskritische armenische Journalist Eric Hacopyan auf der Internetplattform Civilnet. «Oder handelt es sich eher um eine billige PR-Show?». Quälende Zweifel lassen in beiden Ländern des Südkaukasus seither nicht nach. Die in Washington präsentierte gemeinsame Erklärung lässt allzu viele Fragen offen. Zudem dauert der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan schon sehr lange und hat die Menschen auf beiden Seiten der Grenze tief geprägt.

Morbides Meisterwerk der Teile-und-Herrsche-Strategie

Der offene armenisch-aserbaidschanische Konflikt begann kurz nach der Eingliederung beider Republiken in die Sowjetunion. Josef Stalin schlug die Region Bergkarabach 1921 Aserbaidschan zu, obwohl damals 95 Prozent der Bevölkerung gebürtige Armenier:innen waren. Auf der anderen Seite liess er das aserbaidschanische Kernland und die Provinz Nachitschewan, die mehrheitlich von Aserbaidschaner:innen bewohnt war, durch einen 32 Kilometer breiten Korridor im Süden Armeniens namens Sangesur trennen. Dieses Meisterwerk der «Teile-und-Herrsche-Strategie» sorgte für immer wiederkehrende blutige Auseinandersetzungen, für zahllose Pogrome und für Massen-Vertreibungen.

Der vorerst letzte Akt dieser Tragödie spielte sich im Jahr 2023 ab. Aserbaidschan liess das noch von Armeniern besiedelte Bergkarabach monatelang belagern und aushungern. Nach einem Blitzkrieg im September 2023 trieb es die erschöpfte Bevölkerung in die Flucht. Nun beanspruchte Aserbaidschan mit Nachdruck den «Sangesur-Korridor», der unter der ausschliesslichen Kontrolle Aserbaidschans stehen müsse. Dabei drohte es Armenien wiederholt und unverhohlen mit einem neuen Krieg, sollte sich die armenische Führung dieser Forderung nicht bald beugen.

«Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand»

Beim Gipfeltreffen in Washington konnte sich der aserbaidschanische Autokrat Ilham Alijew damit jedoch nicht durchsetzen. Das von den USA initiierte Friedensabkommen sieht zwar einen Transportkorridor über den geostrategisch wichtigen armenischen Süden Syunik vor. Dieser soll künftig ein Netz aus neuen Bahnstrecken, Strassen und Pipelines umfassen und den ungehinderten Fluss von Personen und Energieströmen aus Zentralasien nach Aserbaidschan und von dort aus über den armenischen Korridor und die Türkei auf die globalen Märkte gewährleisten. Die Kontrolle über den 32 Kilometer breiten Korridor Sangesurs bleibt aber, sehr zum Unmut Aserbaidschans und der Türkei, fest in den Händen der USA.

Der Korridor ermögliche Aserbaidschan «vollen Zugang zu seinem Gebiet Nachitschewan unter vollständiger Achtung der Souveränität Armeniens», schwärmte der amerikanische Präsident. Er soll «Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand» heissen.

Strategische Zusammenarbeit mit den USA

Ilham Alijew kehrte dennoch zufrieden aus Washington in seine Hauptstadt Baku zurück. Wie er der Presse erklärte, habe Donald Trump Aserbaidschan eine strategische Partnerschaft angeboten. Dem staatlichen Ölmonopol Socar sei eine Energiekooperation mit dem US-Unternehmen Exxon-Mobil gelungen. Schliesslich sei das Gesetz «Section 907», das seit 2002 jede humanitäre und militärische Hilfe für Aserbaidschan verbietet, aufgehoben worden. In Wirklichkeit wurde Ilham Alijew, der in puncto Menschenrechte und Demokratie oft in einer Reihe mit Wladimir Putin genannt wird, «reingewaschen» und vom mächtigsten Mann der Welt für salonfähig erklärt.

Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hätte auch gute Gründe, zufrieden zu sein. Jerewan erwartet, dass nach dem Treffen mit Trump Aserbaidschans beinahe alltägliche Kriegsdrohungen endlich nachlassen. Die ständige Angst vor neuen Angriffen und Vertreibungen hatte die armenische Bevölkerung buchstäblich zermürbt. Paschinjan brachte auch eine Reihe von bilateralen Abkommen mit den USA nach Hause, die eine Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Handel vorsehen. Von besonderer Bedeutung dürfte dabei ein Abkommen sein, in dem die US-Regierung den Transfer von Technologien für Halbleiter und die Einrichtung eines Zentrums für künstliche Intelligenz genehmigte. Es verspricht nämlich, das Binnenland Armenien aus seiner schwierigen geografischen Isolation herauszureissen.

Donald Trump wäre nicht Donald Trump, hätte er in diesem «Deal» um den Südkaukasus nicht den Löwenanteil für sich beansprucht. Und dieser ist: der Mittlere Korridor.

Unsichere Lieferketten im Ost-West-Handel

Der Mittlere Korridor ist eine strategische Handelsroute, die China über Zentralasien mit Europa verbindet und dabei sowohl Russland als auch den Iran und den Suezkanal umgeht. Als Projekt existiert er auf dem Papier seit den 2010er-Jahren. Heute hätten der Ukraine-Krieg und der Nahostkonflikt zum ersten Mal fast alle wichtigen Ost-West-Lieferketten «unzuverlässig» gemacht und damit eine bis vor wenigen Jahren unvorstellbare globale geopolitische Verschiebung erzwungen, sagt Arzu Abbasova in einem Interview gegenüber dem Internetportal Caucasus Watch.

Arzu Abbasova, eine renommierte, in London ansässige Research-Analystin zählt auf: Der Nördliche Korridor, der über Jahrzehnte billiges Gas aus Russland und Zentralasien in die internationalen Märkte führte, werde aufgrund des Ukraine-Kriegs gemieden. Der Konflikt in Gaza habe das Rote Meer und der Krieg gegen den Iran die Strasse von Hormus für die Handels-Schifffahrt unsicher gemacht. Und so sei der Mittlere Korridor plötzlich als eine «lobenswerte Alternative» ins Bewusstsein der globalen Politik gerückt.

Seit Beginn dieses Jahres geben sich Politiker der USA, Chinas, Russlands und der EU in Usbekistans sagenumwobener Stadt Samarkand die Klinke in die Hand und versuchen, mit ihren jeweiligen Gaben die Gunst der zentralasiatischen Herrscher für sich zu gewinnen. Immer mehr Autokraten Zentralasiens sind laut Arzu Abbasova bereit, für den Export ihrer reichen Ressourcen an Energie und wichtiger Seltenerdmetallen den Mittleren Korridor zu nützen. Mitte April weilte die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen in Samarkand. Dort versprach sie EU-Investitionen in Zentralasien von bis zu 12 Milliarden Euro, um «die Infrastruktur des Mittleren Korridors zu modernisieren, die Lieferketten zu diversifizieren und gleichzeitig die Abhängigkeit von den USA und China zu verringern».

Gewiefter geopolitischer Schachzug?

Im Schatten des bevorstehenden Treffens zwischen Putin und Trump in Alaska ging die Bedeutung des Treffens vom 8. August in der Öffentlichkeit beinahe unter. Wird der Friedensplan für den Südkaukasus in die Tat umgesetzt, wäre dies für die USA ein geostrategischer Schachzug erster Güte. Die Abkommen über die strategische Zusammenarbeit garantieren für Armenien und Aserbaidschan, dass zum ersten Mal beide Republiken des Südkaukasus westlich orientiert bleiben.

Die EU wird, wie von der EU-Präsidentin von der Leyen versprochen, zwar für die Modernisierung des Mittleren Korridors viel Geld bezahlen. Dies allerdings ohne die Abhängigkeit der Länder von den USA wirklich verringern zu können. Mit dem Abkommen vom 8. August signalisierten die USA, dass sie nach langer Abstinenz wieder in den Südkaukasus zurückkehren. Da Georgien sich an Russland annähert, wird der Sangesur-Korridor die einzige Verbindung für den Handel von China nach Europa unter Umgehung Russlands bleiben. Und die Kontrolle über den 32 Kilometer breiten Landstreifen haben sich die USA gesichert.

Drei Tage nach dem Treffen in Washington rief Wladimir Putin den armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan an. Erst allmählich dämmert es offenbar auch dem Kreml, wie gross der geopolitische Verlust für Russland sein kann. Seit über einem Jahrhundert galt der Südkaukasus in Moskau als dessen unumstrittener Hinterhof und Armenien als treuester Alliierter. Aus geschichtlichen Gründen: Der Genozid der Jungtürken zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bei dem über 1,5 Millionen Armenier ermordet und die Überlebenden aus dem Land vertrieben wurden, hat im armenischen Kollektivbewusstsein die Türkei als die existentielle Gefahr für ihre Nation eingebrannt – und die Russen als einzigen «Beschützer».

Diese Gewissheit geriet ins Wanken, als Russland im Jahr 2020 tatenlos zusah, wie Aserbaidschan mit Unterstützung der Türkei die armenische Armee in Bergkarabach vernichtend schlug. Zwei Jahre später bröckelte sie weiter, als die aserbaidschanische Armee armenisches Territorium einnahm, ohne dass Russland spürbar reagierte. Als Moskau schliesslich auch die ethnische Säuberung Bergkarabachs faktisch hinnahm, hatte sich das Bild des Beschützers vollständig gewandelt.

Der Schwenk Armeniens in Richtung Westen kam nicht nur von Premier Nikol Paschinjan. Bei einer Umfrage Ende Mai gaben nur 14 Prozent der Befragten an, Russland sei Armeniens wichtigster Freund. Ein dramatischer Rückgang, waren noch vor einem Jahrzehnt 83 Prozent der Befragten dieser Meinung gewesen.

Die drei traditionellen Rivalen um Macht und Einfluss im Südkaukasus – nämlich Russland, der Iran und die Türkei – fühlen sich seit dem 8. August aus «ihrem Hof» verdrängt. Dass sie sich mit der neuen Lage ohne Widerstand abfinden werden, ist kaum anzunehmen. Die Entscheidung darüber, wohin der Südkaukasus steuern wird, dürfte spätestens bei den nächsten Allgemeinwahlen in Armenien im kommenden Jahr fallen. Denn die armenische Gesellschaft ist enorm polarisiert und für jede Einmischung von aussen offen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Präsident Trump könnte wohl erkannt haben: mit Aserbaidschan kann man gute und lukrative Deals machen. Wikipedia: «Aserbaidschan ist nach Russland und Kasachstan der drittwichtigste Erdölexporteur des postsowjetischen Raums.»

SWI Swisinfo 14. August 2025 – 05:45: «Der US-Präsident drohte Putin vorab mit «sehr schwerwiegenden Konsequenzen», »

Vor der Alaska-Konferenz lässt Präsident Trump gekonnt rhetorische und diplomatische Knaller Richtung Moskau abfeuern. Er will wohl, den russischen Präsident in Stimmung bringen, damit es ein erfolgreiche Konferenz wird. Könnte wohl die Möglichkeit bestehen, dass der Präsident und Geschäftsmann erkannt haben könnte, je länger der Ukraine-Krieg dauert desto höher sind die Umsätze und Gewinne der US-Rüstungsgiganten und so wird vorab alles unternommen, damit die Ukraine-Konferenz scheitert, der Krieg geht weiter, die Kohle rollt in die richtige Richtung. Geschäft ist Geschäft.

Gunther Kropp, Basel

Ich vermisse Hinweise auf die Unterminierung des CSTO Bündnis und dass es hier nur scheinheilig um Befriedung geht; Es geht in Gegenteil darum, diese Region zu destabilisieren, um einerseits Russland zu schwächen / provozieren (NATO Mitgliedschaft, türkischer Einfluss), andererseits um sich so Rohstoffe zu sichern. Das macht grosse Konflikte wahrscheinlicher, nicht unwahrscheinlicher. Auch die EU mutiert immer mehr zu einem militärischen Bündnis oder zu einem Mittel der NATO, welches einzig Erfolg mit Ausweitung, nicht aber mit Wohlfahrt messen kann. Die Erweiterung der EU in diese Länder ist absurd und gefährlich für die Sicherheitsarchitektur. Diese Entwicklung kann nicht im Interesse all dieser Völker sein.

Diese Region stand schon im Ersten Weltkrieg im Blick der «deutschen Interessen» (ebenso wie Baltikum und Ukraine). Das US-Kapital hat nach dem Zweiten Weltkrieg diese übernommen und musste lange warten, bis die Beute wieder verfügbar wurde. Also wohl eher weitere Verteilungskämpfe. Kapitalismus eben 🙁

Alaska wird vielleicht ein kleine Ausgabe von Malta. Dieses Mal nur mit 2 Räuberbanden, die versuchen, sich die Beute aufteilen.

Eine breite Friedensbewegung, die selbst die «Völkerverständigung» in die Hand nimmt, gab es sowieso immer nur bestenfalls in Absichtserklärungen und Nischenprojekten. Kaukasus bleibt für diese weiter ein blinder Fleck.