Trump treibt die Latinos in die Arme von Xi

Donald Trump provoziert Panama mit der Ankündigung, dass er den Kanal für Washington «zurückholen» wolle, und löst damit am Isthmus eine Welle des Antiamerikanismus aus. Er mischt sich in den brisantesten Justizfall in der Geschichte Brasiliens ein, indem er die gescheiterten Umsturzpläne seines lokalen Gesinnungsgenossen, Ex-Präsident Bolsonaro, bagatellisiert und sich dabei mit dem Vorsitzenden des Obersten Gerichts in Brasilia anlegt. Er brüskiert Regierung und Volk von Mexiko, dem wichtigsten Handelspartner der USA südlich des Rio Grande, mit absurden Vorwürfen und wüsten Drohungen, falls sie sich seinem Diktat nicht beugen würden. Generell lässt er jedes Fingerspitzengefühl im Umgang mit Süd- und Zentralamerika vermissen, was selbst in konservativen Kreisen des Subkontinents zu einiger Verwirrung führt.

Im Umgang mit dem südlichen Amerika produziert der unberechenbare US-Präsident einen Fauxpas nach dem anderen. Das zeugt von einer totalen Unkenntnis der politischen und wirtschaftlichen Hintergründe in der Geschichte Lateinamerikas. Ein Paradebeispiel dafür ist sein verkorktes Verhältnis zum brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio «Lula» da Silva. Seit Wochen attackiert er den dreimal vom Volk gewählten, gemässigt linksorientierten brasilianischen Amtskollegen, der sich mit deutlichen Worten gegen Einmischung der USA in innenpolitische Angelegenheiten wehrt.

Sandra Weiss, die das Geschehen auf dem Halbkontinent von Mexiko aus überblickt, macht es sich im «IPG Journal» zur Aufgabe, unterschiedlichste Daten zur gestörten Beziehung zwischen Trump und Lateinamerika einzuordnen. Sie ruft die unerhörte Episode des versuchten Staatsstreichs von Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro in Erinnerung. Die Art und Weise, wie sich Amtskollege Trump in dieses strafrechtliche Verfahren um Recht und Gerechtigkeit in Brasilien einbringt, dürfte in die Annalen der Geschichtsschreibung eingehen. Trump sieht in diesem Geschehen eine «Hexenjagd» gegen seinen Gesinnungsgenossen Bolsonaro, der im Übrigen ähnlicher schwerwiegender politischer Verbrechen angeklagt wird wie er selber.

Nicht nur der Strafprozess gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro hat Trump gegen Lula aufgebracht. Ein weiterer Grund: Lula hat sich als einer der aktivsten Politiker der südlichen Hemisphäre beim Aufbau der Brics-plus entpuppt. Dieses Staatenbündnis will einen Gegenpol bilden zur rund 100-jährigen Vorherrschaft der USA im Welthandel und damit auch zur Weltbank und zum US-Dollar als internationalem Zahlungsmittel. Gegenwärtig zählt das Bündnis zehn Vollmitglieder, etwa zwei Dutzend weitere Staaten der südlichen Hemisphäre warten derzeit darauf, in die Brics-plus-Gruppe aufgenommen zu werden.

Je grösser das Feld der teilnehmenden Nationen wird, desto komplexer wird das Regelwerk zur Beschlussfassung. Beim jüngsten Brics-Gipfel in Rio de Janeiro stand im Mittelpunkt der Debatte die Frage, wie alternative internationale Handels- und Zahlungsplattformen eingerichtet werden und funktionieren sollten. Dabei wurde laut einem Bericht im «IPG Journal» betont, die neuen Institutionen seien nicht antiwestlicher Natur, sondern sie sollten in erster Linie den Zielen der Länder der südlichen Hemisphäre dienen. Nach und nach scheint sich eine moderne Vision jener «Bewegung von blockfreien Staaten» herauszuschälen, die erstmals 1955 anlässlich der Konferenz von Bandung in der kurz zuvor aus der kolonialen Herrschaft entlassenen Republik Indonesien ausgerufen wurde.

Die Bemühungen der Brics-plus-Staaten werden in den reichen Ländern der Nordhalbkugel gerne heruntergespielt, obwohl sie mittlerweile rund die Hälfte der Erdbevölkerung repräsentieren. Dass das Brics-Bündnis US-Präsident Trump missfällt, liegt auf der Hand. Offen und undiplomatisch bekundet er seinen Unwillen über diese Entwicklung im globalen Parallelogramm der wirtschaftlichen Macht. «Geopolitical Economy» zerzaust Trumps Aussagen zu diesem Thema und zeigt auf, warum er Lula und seine Regierung mit dem Bannstrahl 50-prozentiger Einfuhrzölle, der weltweit höchsten Quote, bestrafen will. Der brasilianische Staatschef reibt ihm unter die Nase, dass der Handel Brasiliens mit den USA unterdessen gerade noch magere 2 bis 3 Prozent aller grenzüberschreitenden Geschäfte ausmacht.

Der «Strategic Newsletter», ein Organ des deutschen «Schiller-Instituts», begrüsst die forsche Erweiterung des Brics-plus-Verbunds, hebt die Präsenz des indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto in Brasilien hervor und lobt die Anstrengungen des Südens, als eine der obersten Prioritäten armutsbedingte Krankheiten zu bekämpfen.

Dass sich die meisten Länder Lateinamerikas, angeführt von Brasilien, dem Schwergewicht der Region, seit der Jahrtausendwende wirtschaftlich immer mehr China zuwenden, ist nachgerade eine Binsenwahrheit. Gewiss hängt dieser Strukturwandel in seiner Dynamik auch von der ideologischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung ab. Doch auch im konservativen Lager hat man vielerorts die Vorzüge einer verstärkten Kooperation mit Peking entdeckt. Abgesehen vom unwiderstehlichen Reiz des Preisniveaus der Güter «made in China» hat man es mit Geschäftspartnern zu tun, denen keine kolonialistische oder neokoloniale Vergangenheit angelastet werden kann. Zudem werden Abmachungen in der Regel eingehalten und nicht etwa beispielsweise durch willkürliche Zolltarife über den Haufen geworfen.

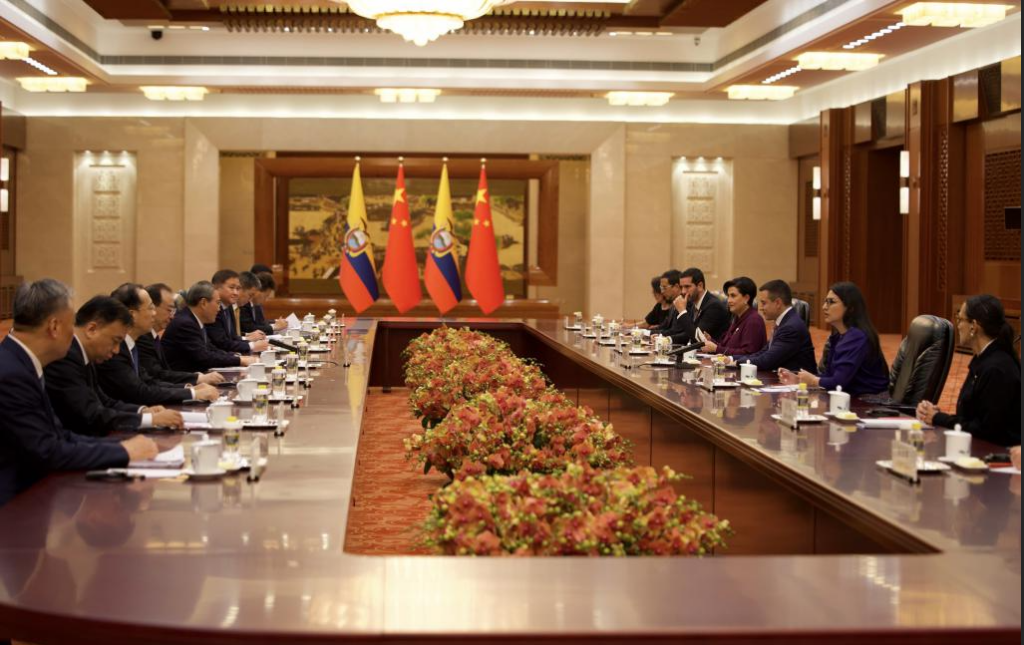

Solche Überlegungen mögen im Falle der stramm konservativen Regierung des Bankerssohns Daniel Noboa in Ecuador mitgespielt haben, als er Staatschef Xi Jinping einen mehrtägigen Besuch abstattete und sich bei dieser Gelegenheit bereit erklärte, der «Neuen Seidenstrasse», dem weltweit wichtigsten Projekt Chinas zur Entwicklung wirtschaftlicher Kapazitäten in den Partnerländern, ab sofort anzugehören. Peking lässt sich andererseits nicht lumpen, wenn es darum geht, solche Mosaiksteine rund um den Globus aneinanderzureihen. Worum es beim neuen Abkommen zwischen China und Ecuador genauer geht, wird in einem Artikel von «amerika21» beschrieben.

Präsident Javier Milei weht in Argentinien neuerdings ein bissig kalter Wind ins Gesicht. Zum ersten Mal seit seiner Amtsübernahme vor anderthalb Jahren hat der argentinische Senat gleich eine ganze Serie von Dekreten des Staatschefs bachab geschickt. Das Oberhaus im Kongress wollte die Alters- und Invalidenrenten erhöhen, mehreren von Überschwemmungen heimgesuchten Provinzen aus der Patsche helfen und reguläre Zahlungen an diverse Provinzen nachholen. Weil das der rigorosen Sparpolitik Mileis zuwiderläuft, tobte «der Mann mit der Kettensäge» in der kleinen Kammer und kündigte sein Veto an. Laut «BBC Mundo» sprachen Mileis engste Verbündete gar von einem «institutionellen Putsch» und forderten Milei auf, mit Panzern und F16 der Opposition den Garaus zu machen.

In Peru behauptet sich Dina Boluarte, die nach dem Sturz des Linken Pedro Castillo als Vizepräsidentin an die Macht gespült worden war, seit 2022 im Amt, obwohl alle Umfragen der Meinungsforscher das niederschmetternde Resultat einer Zustimmung von kaum 2 Prozent ergeben. Vollbringt sie einen Gleichgewichtsakt auf hohem Seil? Verkennt das Volk ihre wahren Verdienste? Weit daneben: Boluarte bleibt im Palast an der Plaza de Armas in Lima, weil sie niemanden ernsthaft stört. Man lässt sie wursteln, lässt sie aber auch signieren, was bestimmte Interessengruppen im Parlament gerade brauchen. Die Macht ist also in Wirklichkeit von der Exekutive auf die Legislative übertragen worden – nicht zuletzt, weil in den letzten 25 Jahren kein gewählter Staatspräsident im Schnitt mehr als zwei Jahre regieren konnte. Im offiziellen Jargon nennt sich das «Nueva Democracia». Diese sei, wie es in der sozialdemokratischen Monatszeitschrift «Nueva Sociedad» heisst: «…ein Archipel von losen, mobilen Kombinationen mit privaten legalen, informalen oder gar illegalen Motivationen – und ohne Programm».

Wir wollen den heutigen Rundgang durch die Presselandschaft Lateinamerikas mit einer konstruktiven Note abschliessen. Zum ersten Mal finden wir einen Hintergrundtext in angemessener Länge und Tiefe über Surinam, das einstige Niederländisch Guayana. Zu verdanken ist dieser Hinweis «BBC Mundo», einer Onlinezeitung, die zum gleichnamigen britischen Medienkonzern gehört und das Geschehen auch in kleineren Ländern der Region aufmerksam verfolgt. Anlass zu einer umfassenderen Berichterstattung sind Ölfunde vor der Küste Surinams. Das katapultiert den nur 600‘000 Einwohner zählenden Staat, der viermal grösser ist als die Schweiz, in dasselbe Fahrwasser wie seinen unmittelbaren Nachbarn Guyana.

Surinam wurde 1975 aus der kolonialen Abhängigkeit von den Niederlanden entlassen, war aber – wie so viele heute formell freie Staaten in der sogenannten Dritten Welt – auf die Übernahme öffentlicher Aufgaben schlecht vorbereitet und verfügte nur über geringe Mittel, um sich aus diesem Zustand zu befreien. In den ersten Jahrzehnten nach Erlangen der formellen Unabhängigkeit lag die Macht de facto in den Händen von Desi Bouterse, einem Berufsmilitär mit eher linken Überzeugungen. Er wurde schliesslich 2010 vom Volk für weitere zehn Jahre zum Präsidenten der Republik gewählt. Wegen zunehmender Klagen über Unregelmässigkeiten in der Staatsführung ging er 2020 ins britische Exil. Im laufenden Jahr wählte das Parlament erstmals eine Frau, Jennifer Simons, zum Staatsoberhaupt. Sie war zu Bouterses Zeiten Vorsitzende der Nationalversammlung.

Die Entdeckung von erheblichen Erdölvorkommen wird die neue Regierung Surinams vor wichtige Entscheidungen stellen. Zur Wahl steht die Möglichkeit, dass man die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen transnationalen Unternehmen überlässt und dabei in eine neue Abhängigkeit abzugleiten droht. Als Alternative bietet sich eine Politik nach dem Vorbild Norwegens an, das den Ölreichtum zu klugen wirtschaftspolitischen und sozialen Massnahmen im Dienst aller Schichten der Bevölkerung zu nutzen versteht. Ob jedoch die strukturellen Voraussetzungen dazu in bisher weitgehend mittellosen Kleinstaaten wie Surinam und Guyana gegeben sind, ist eine weit offene Frage.

________________________________________________________

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine. Der Autor war 33 Jahre lang Korrespondent in Südamerika, unter anderem für den «Tages-Anzeiger» und die «Frankfurter Rundschau».

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Der Westen ist mit dem Ukraine-Konflikt und dem Trump-Zolltarif-Diktat beschäftigt. China kann in Afrika und Südamerika seinen Einfluss still und leise ausdehnen und eines Tages bestimmende Macht in vielen südamerikanischen und afrikanischen Staaten werden. Peking hat wohl gründlich das europäische Kolonialsystem studiert, wie Afrika und Südamerika ausgeplündert wurden zum Wohle des Mutterlandes.

Gunther Kropp, Basel