«Kritik an der Einwanderung ist in der SP leider tabu»

Red. Der Wirtschaftsjournalist und Infosperber-Autor Werner Vontobel kennt Wolf Linder seit bald zwei Jahrzehnten. Die beiden lernten sich auf einer Veranstaltung kennen, bei der es um Einwanderung ging. Sie sind per Du. Infosperber gibt ihr Gespräch deshalb wahrheitsgetreu mit der vertraulichen Anrede wieder.

In deinem Buch «Erzwungene Mobilität» haben du und deine Mitautoren vor 50 Jahren einen Satz geschrieben, der heute aktueller ist denn je: «Ziel muss es sein, den wirtschaftlichen Prozess so unter Kontrolle zu bringen, dass die Produktion nach gesellschaftspolitischen Zielsetzungen und nicht durch die Profitinteressen einiger weniger bestimmt wird.» Was genau habt ihr damals damit gemeint?

Das Buch beginnt mit dem konkreten deutschen Fallbeispiel des Facharbeiters Hans Müller. Dieser hat zwar ein Einkommen, mit dem er seine fünfköpfige Familie durchbringen kann, aber seine Lebensqualität wird dadurch stark getrübt, dass er an vier Orten leben muss: Er wohnt im zwölften Stock in einer «Betonwüste», arbeitet eine Autostunde entfernt, und zum Einkaufen und für die Freizeit weit draussen braucht er das Auto ebenfalls. Auf 8 Stunden Arbeit kommen damit 2,5 Stunden Wegzeiten, die Fahrkosten fressen rund 20 Prozent seines Einkommens. Und weil seine günstige Wohnung von der Multifinanz gekauft und abgerissen wurde, zahlt er nun 350 statt 200 DM Monatsmiete.

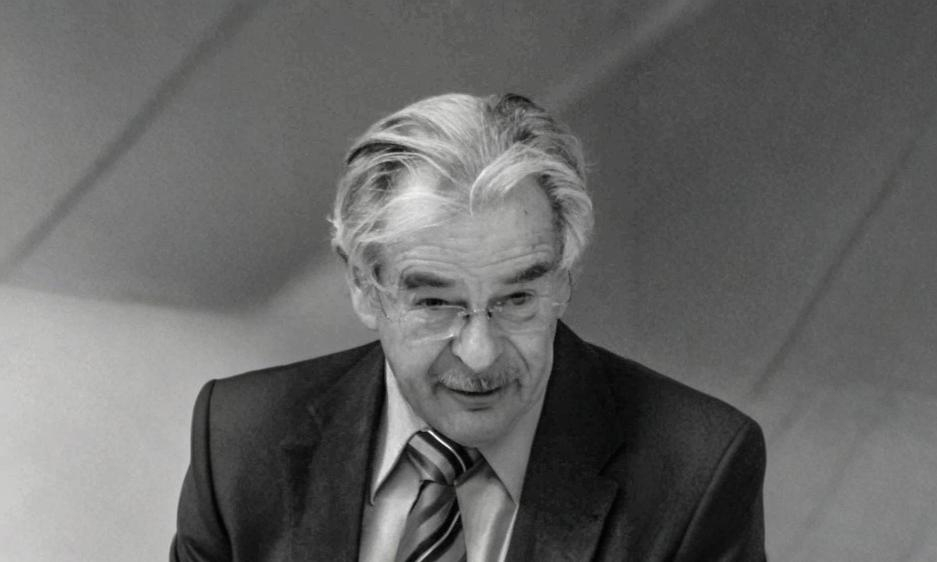

Wolf Linder

Der Politologe Wolf Linder (81) war von 1987 bis 2009 Professor an der Universität Bern und leitete dort das Institut für Politikwissenschaft. Zusammen mit Ulrich Maurer und Hubert Resch veröffentlichte er 1975 das Buch «Erzwungene Mobilität. Alternativen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Verkehr».

50 Jahre später ist es nicht besser geworden.

Eines ist sicher: Der Zwang zur Mobilität hat weiter zugenommen. Heute fahren jeden Tag 400’000 Grenzgänger über die Grenze zur Arbeit in die Schweiz. Die Zahl der Eingewanderten ist ebenfalls gestiegen: Sie leben oft an fünf statt an vier Orten, weil sie den Kontakt zu ihren Verwandten im Heimatland halten wollen. Kurz: Die Wege sind noch länger geworden. Die Einwanderung insbesondere von reichen Expats treibt zudem die Mieten in die Höhe, und der interne Steuerwettbewerb beschleunigt die Gentrifizierung. Die Reichen ziehen nach Zug oder Zumikon, die Mittel- und Unterschicht in die Vororte und in die Betonwüsten. Das sind die Folgen einer Boden- und Raumnutzung, die der Logik des höchstmöglichen Profits entspricht und für welche die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen zweitrangig sind.

Welche Lösungen habt ihr damals vorgeschlagen?

Zunächst: nicht mehr, sondern weniger Zwangsmobilität. Unser Ansatzpunkt waren die Raum-, die Städte- und die Verkehrsplanung. Diese drei Bereiche müssen dafür sorgen, dass Wohnen, Arbeit, Einkauf und Naherholung möglichst nah beisammen liegen und dass die Mieten in etwa den volkswirtschaftlichen Kosten entsprechen. Der wichtigste Akteur dafür sind die Gemeinden. Konkret haben wir vorgeschlagen, dass die Gemeinden Gebiete erwerben, die für die Stadtentwicklung wichtig sind, und entsprechende Nutzungsrechte im Baurecht an Private abgeben. In Deutschland wäre das mit dem Grundgesetz vereinbar. Letztlich ist es eine Frage des politischen Willens.

Mit dem Vorkaufsrecht der Gemeinden steht im Kanton Zürich ein ähnlicher Vorschlag zur Debatte.

50 Jahre zu spät. Inzwischen sind die Bodenpreise real um das Fünffache gestiegen. Doch besser spät als nie. Auch wenn Gemeinden oder der Kanton die hohen Bodenpreise bezahlen müssen, können sie mit tieferen Zinsen kalkulieren und günstigere Mieten anbieten.

Stimmt: Private Investoren rechnen mit drei Prozent Gesamtrendite. Die Stadt Zürich deckt mit bloss einem Prozent ihre Refinanzierungskosten. Bei einer Wohnung im Wert von einer Million senkt das die Monatsmiete um gut 1500 Franken.

Ja, das Vorkaufsrecht oder der freihändige Erwerb durch die Gemeinden könnten den Wohnungsmarkt langfristig vom Kopf auf die Füsse stellen. Denn sie setzen an den Ursachen an: Sie entziehen das unvermehrbare Gut «Boden» nachhaltig den Preisspekulationen des Marktes. Das haben vor Jahrhunderten jene Klöster gemacht, die nach ihrem Konzept der «toten Hand» ihren Boden nie verkauft haben. Ähnliches praktiziert etwa die Berner Burgergemeinde, wenn sie ihr Land Privaten zur Nutzung überlässt, aber nicht verkauft.

Du warst um die Jahrtausendwende einer der wichtigsten Vordenker der SP. Dann hast du 2001 im sogenannten Gurten-Manifest mit drei MitautorInnen eine Begrenzung der Zuwanderung empfohlen. Und entgegen der Parteilinie hast du Bedenken, mit Blick auf die EU wirtschaftliche Vorteile gegen Nachteile der Demokratie einzutauschen. Bist du heute ein schwarzes Schaf in der SP?

Vielleicht. Schon meine Ideen zum Bodenrecht waren für die Genossen schwer verdaulich. In der Schweiz gewinnt man keine Wahlen, wenn man am Prinzip des privaten Eigentums kratzt. Und Kritik an der Einwanderung ist in der SP leider tabu.

Warum sollte man als Sozialdemokrat die Einwanderung begrenzen?

Das Problem sind die Gemeinschaftsgüter, die Schulen und vor allem die Sozialwerke. Gestützt auf jahrhundertealte Erfahrungen zeigte die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom, dass Gemeinschaftsgüter nur Bestand haben, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Erstens muss der Kreis der Mitglieder (Commons) klar definiert sein – was rechtliche oder natürliche Grenzen erfordert, die Mitglieder und Nichtmitglieder voneinander trennen. Zweitens muss der Kreis der Begünstigten mit demjenigen identisch sein, der den gemeinsamen Pool speist. Drittens müssen die Mitglieder die Regeln der Commons kennen und einhalten. Anders gesagt: Der Kapitalismus kann, was die Produktion und den Konsum privater Güter betrifft, durchaus ohne Staat oder territoriale Grenzen organisiert werden. Die Produktion öffentlicher Güter und insbesondere der Wohlfahrtsstaat können jedoch ohne Grenzen und Regeln, die die Nutzung der Commons regeln, nicht nachhaltig organisiert werden.

Im Verlaufe der letzten 50 Jahre müsste doch bei den Sozialdemokraten der Verdacht aufgekommen sein, dass die Einwanderung über die hohen Mieten sowie den Druck auf die Löhne den «Büetzern» schadet.

Der SP fehlt es heute an gesellschaftskritischen Denkern, welche die Mechanismen der Globalisierung und ihre schädlichen Auswirkungen auf unser Land und die benachteiligten Schichten durchschauen. Die Linke will nicht lernen von den renommierten Fachleuten, welche die Schattenseiten der Hyperglobalisierung seit langem belegen. Die SP hält – etwa bei der Einwanderung oder der EU-Mitgliedschaft – an einem von den Multis dominierten neoliberalen Globalismus fest. Es scheint sie auch wenig zu kümmern, wie wir dem Druck von aussen auf unsere politische Kultur standhalten können. Dazu gehören: nationalstaatliche Selbstbehauptung, Föderalismus und direkte Demokratie, die soziale Integration, ein Milizsystem statt Bürokratie sowie eine Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik, die auch den heutigen Globalisierungsverlierern einleuchtet.

Damit vertrittst du dieselbe Linie wie die Historiker Tobias Straumann oder Oliver Zimmer. Und du widersprichst fast allen Ökonomen und Wirtschaftsvertretern, die vor den Risiken eines Neins zu den neuen Rahmenverträgen warnen.

Ökonomen glauben zu wissen, wie man die Wirtschaft so organisiert, dass sie möglichst produktiv ist. Ihr Ziel ist ein steigendes BIP pro Kopf und grenzenloses Weiterwachsen. Doch wer die Wirtschaft organisiert, organisiert auch die Gesellschaft und legt deren künftige Entwicklung fest.

Oder desorganisiert sie …

Leider. Der Neoliberalismus will, dass das Kapital und die Arbeit welt- oder zumindest europaweit immer genau dort eingesetzt werden, wo sie am meisten Profit bringen. Der freie Personenverkehr gilt in der EU als «Grundfreiheit», obwohl deren Vorrang gegenüber den nationalen Verfassungen nicht von demokratisch-politisch verantwortlichen Gremien, sondern durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs eingeführt wurde. Die Folge ist ein Standortwettbewerb, der die Randgebiete der EU entleert und die Arbeitskräfte zwingt, dorthin auszuwandern, wo das Kapital Jobs schafft. Wer die grenzenlose Zuwanderung nicht will, wird a priori als politisch rechts definiert.

Die Schweiz hat von diesem Standortwettbewerb bisher profitiert. Ein Ausstieg ist mit Risiken verbunden.

Nicht für die ganze Schweiz. Oliver Zimmer spricht von den 50 Prozent, die nicht vom Wachstum profitieren, und von den 10 bis 15 Prozent, die dank der Zuwanderung eine Immobilienrente kassieren und immer wohlhabender werden. Ich sehe es ähnlich, bin aber der Meinung, dass ein allmählicher Ausstieg aus dem Standortwettbewerb kein Honiglecken sein wird. Das wird weh tun, und die Angst vor diesen Schmerzen ist wohl auch der Grund, warum die Erbschaftsinitiative der Juso auf breite Ablehnung stösst.

Was die Linke vor ein Dilemma stellt: Wir haben das Privileg, in der Schweiz geboren zu sein, und haben nicht das moralische Recht, andere daran zu hindern, dorthin zu gehen, wo es noch einigermassen gut bezahlte Arbeit gibt.

Das ist Gesinnungsmoral, die von sich behauptet, Gutes zu tun. Doch vernünftige Politik braucht etwas anderes, nämlich Verantwortungsethik. Diese schaut auf die Folgen ihres Handelns – auch für mitbetroffene Dritte. So freuen wir uns zwar über die freundliche rumänische Pflegerin, vergessen aber, dass ihr Land wegen der Auswanderung ein Drittel seines ausgebildeten Medizinpersonals verloren hat. Bei der Einwanderungspolitik müssen wir die Folgen auf drei Ebenen bedenken: Was geschieht mit den Auswanderungsländern, wie gut geht es den Eingewanderten, was sind die Vor- und was die Nachteile für uns? Wer profitiert von der Einwanderung, wer zahlt die Zeche? Was macht die andauernde Einwanderung sozial und ökologisch mit unserem Land?

Aber die meisten, die von der Einwanderung profitieren, sehen nur ihre individuellen Vorteile, und die Linke hat moralische Hemmungen.

Es ist nicht einfach, sich dafür einzusetzen, dass wir die eingewanderten Arbeitskräfte als Menschen gut behandeln, und gleichzeitig die Einwanderung an sich in Frage zu stellen. Denn wir haben es in dieser Frage mit einem Paradox zu tun: Die Interessen der einzelnen Individuen und jene der Gesamtgesellschaft stehen oft im Widerspruch. Mit diesem Paradox können wir bis heute nicht umgehen. Und zwar, weil wir uns weigern, neben kurzfristigen Wirtschaftsvorteilen auch die langfristigen Folgen zu bedenken und das Gesamtbild zu sehen. Solches hat die Linke früher besser gesehen als andere Parteien. Heute vermisse ich dies.

In der Politik und selbst in der Wirtschaft ist mittlerweile ja anerkannt, dass die Zuwanderung nicht nur positive Folgen hat.

Ja, aber es passiert nichts. Denn es gibt Politiker, die jene 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung vertreten, die dank der Zuwanderung von ihrer Land- oder Immobilienrente profitieren und immer wohlhabender werden. Nicht weil sie produktiv sind, sondern weil sie über knappe Ressourcen verfügen. Die Zuwanderung verschafft ihnen risikofrei eine lukrative Rente. Darüber hinaus: Billige Arbeitskräfte anzuziehen ist eine scheinbar unverzichtbare Grundlage des Wirtschaftssystems der westlichen Länder und der politischen Mehrheit geworden. In der Schweiz kommt eine weitere Form der Einwanderung dazu: Reiche und Superreiche lassen sich bei uns nieder, weil sie – oft angelockt durch Sonderangebote der Gemeinden – weniger Steuern bezahlen.

Sie zahlen zwar weniger als im Herkunftsland, aber deutlich mehr als die Normalverdiener.

Ob das gesamtwirtschaftlich «einschenkt», weiss ich nicht. Aber es gibt nicht wenige Gemeinden, die «Standortförderung» für Wohlhabende betrieben haben und sich nun beklagen, dass die jungen Einheimischen wegziehen. Dies, weil sie beim gestiegenen Preisniveau keine Wohnung mehr finden, die sie bezahlen können. Andere profitieren von diesem ungesunden Steuerwettbewerb. Aber, wie Zimmer richtig sagt: Es ist letztlich nur eine Minderheit. Und wenn die Finanzministerin von Obwalden die Befürchtung äussert, dass weniger Reiche einwandern könnten, bringt die «Blick»-Redaktion dies auf die Frontseite. Sie glaubt offenbar, dass die ganze Schweiz diese Befürchtung teilt.

Weil niemand sieht, wie wir aus der Globalisierungsfalle aussteigen können, ohne dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht.

Der Ökonom Branco Milanovic sagte einst: Entweder die armen Länder werden reicher oder die Armen wandern in die reichen Länder. Das zeigt zweierlei: Migration ist ein globales Problem, und sie wird ohne Ausgleich mit den armen Ländern noch lange andauern. Wenn das Kartenhaus zusammenbrechen sollte, dann nicht wegen der Migration, sondern wegen der bekannten Krisensyndrome der Hyperglobalisierung: Finanzkapitalismus, Überschuldung einer Grosszahl von Staaten, soziale Ungleichheit, Bedrohung der Demokratie durch autoritäre Kräfte. An Ideen zum Ausstieg aus der Globalisierungsfalle fehlt es nicht. Neben den zwei angeführten Schweizer Autoren kommen mir in den Sinn: der US-Ökonom Dani Rodrik, der das Trilemma zwischen Globalisierung, Demokratie und Eigenstaatlichkeit aufzeigt, oder der Soziologe Wolfgang Streeck, der den kleineren Staaten grössere Chancen einräumt. Und nicht zu vergessen dein Buch: «Ökonomie der kurzen Wege.» Alles bloss Ideen oder wissenschaftliche Einsichten. Aber es wären Anstösse für Politikerinnen und Politiker, nicht fortwährend das Gleiche zu machen in der trügerischen Hoffnung, es komme dabei mal etwas anderes heraus.

Die wilde Zollpolitik von Trump zwingt uns ohnehin, die Weltwirtschaftsarchitektur zu überdenken.

Das ist die Ironie der Geschichte. Trump ist nicht zuletzt deshalb an die Macht gekommen, weil die neoliberale Politik das Fundament der US-Demokratie eh schon erschüttert hat. Ob Trumps Niederreissen der bisherigen Regeln den Anstoss zu einer besseren Ordnung gibt, wissen wir nicht. Was wir indessen bei uns selbst tun könnten, ist nicht wenig, wie ich zu zeigen versuchte. Aber das müssen wir selber in die Hand nehmen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Sie schildern die Situation sehr genau, wie sie ist.

Persönlich habe ich mir seit Jahrzehnten – vor allem aus ökologischer Sicht – über diese Entwicklung Gedanken gemacht.

Als kleines Sandkorn im Riesen-Getriebe konnte ich keine Veränderung bewirken. Mein ökologisches Verhalten hinterliess kaum Spuren und kostete sehr viel Kraft.

In der Zwischenzeit habe ich erkannt, dass die ganze Fehlentwicklung nicht mehr zu korrigieren ist.

Deshalb habe ich mich mit guten Büchern an einen schönen Ort in der Einsamkeit zurück gezogen und gehe äusserst ungern in die «Zivilisation», denn da hat – sogar hier in der Pampa – der Verkehr zu Lande und in der Luft dermassen zugenommen, dass es schwer zu ertragen ist.

Die Natur, tolle Menschen, Bilder, kleine Genüsse etc. tragen viel zur Bereicherung eines ökologischen Lebens bei.

Sehr gutes Interview. Es ist völlig richtig, dass der Wohlfahrtsstaat immer nur innerhalb nationalstaatlicher Grenzen gedacht war. Er war nie für Masseneinwanderung, Armutsausgleich mit Drittweltländern und Arbeitskräftemangelausgleich durch massive Zuwanderung konzipiert. Die DDR versuchte ihren extremen Arbeitskräftemangel durch bessere Ausbildung, Dirigismus und Kontraktarbeiter – die das Land wieder verlassen mussten – auszugleichen. Viele Betriebe und dazugehörige Infrastruktur, auch Schulen, Verkaufsstellen, Kultureinrichtungen, Kindergärten, wurden im ländlichen Raum aufgebaut: Abwanderung sollte gestoppt und die Verkehrswege kurz gehalten werden. Heute sollen Wohlfahrtsstaat und Steuerzahler die Fehler der Globalisierung, von Ausbeutung und Wohlstandsgefälle ausgleichen – diese Schieflagen haben aber andere zu verantworten, die hierfür zur Kasse gebeten werden müssten.

Dass die Migration in der Linken, insbesondere in der SP, ein Tabuthema ist, wird niemand bestreiten, der die Debatte seit längerem verfolgt. Dass die Linke in Europa sehr erfolgreich sein kann, wenn sie zur Migration eine «andere» Haltung einnimmt, macht die SP in Dänemark vor. Das «linke Dilemma»: das vorherrschende Narrativ in der Migrationspolitik wird von der fremdenfeindlichen Rhetorik der Rechten bestimmt. Und ein eigenes, sozial- und umweltverträgliches Narrativ hat man nicht entwickelt. Und dann ist da noch das Demographie-Problem: die schrumpfenden Gesellschaften benötigt eine Netto-Zuwanderung, damit der Lebens(Abend)Standard des alternden Mittelstands aufrecht erhalten werden kann. Die linke Ratlosigkeit ist etwas irritierend, denn eigentlich gäbe es zwei hervorragende, linke Instrumente, um die Zuwanderung zu steuern: wir erhöhen die Unternehmenssteuern und auch den Mindestlohn, damit z.B. im Tessin keine italienischen Ingenieure für 2000.-/Monat angestellt werden können.

«die schrumpfenden Gesellschaften benötigt eine Netto-Zuwanderung»: Das ist ein alter Mythos, tatsächlich ist die aktuelle Zuwanderung in den allermeisten europäischen Ländern ein Netto-Kostenfaktor (Sozialkosten usw.), die Schweiz ist vielleicht noch eine Ausnahme (Asylbereich ausgenommen).

«ist wohl auch der Grund, warum die Erbschaftsinitiative der Juso auf breite Ablehnung stösst»

Das Problem ist nicht die geforderte Erbschaftssteuer an sich, sondern dass die potentiellen Einnahmen zweckgebunden für Klimamassnahmen erhoben werden sollen. Diese unnötige Beschränkung von vornherein sehe ich als hochproblematisch. Nicht zuletzt, weil das Stimmvolk schärfere Umwelgesetze bereits abgelehnt hat.

Dass die Linke nicht besonders gerne Einwanderungspolitik kritisiert wird wohl auch daran liegen, dass alles was das Thema berührt hochgradig von einer rassistischen Fremdenfeindlichkeit vergiftet ist. Intellektuelles Differenzieren hilft nicht viel, wenn sich die Mehrheit in diesem Land von bürgerlichen Angstszenarien an der Nase herum führen lässt. Klartext ist: Der Import von ausbeutbarer Arbeitskraft geht auf Kosten der Länder welche die Ausbildung bezahlt haben. Einwanderung von Armutsbetroffenen kann nur durch Reduktion von Armut, vorab einem Stopp der Plünderung fremder Ressourcen, ein Ende finden, nicht durch Stacheldraht.

Ja, wir müssen Lösungen finden – Stichwort Dichtestress – aber das würde ein anders Wirtschafts- und Gesellschaftssystem bedingen. Quizfrage – weshalb gewinnt man keine Wahlen wenn man menschengerechte Vorschläge macht? Hören wir doch auf von der «direkten Demokratie» zu schwärmen!

Herr Vontobel ist für mich einer der besten gesamtwirtschaftlichen Analysten der Schweiz, und sein Interviewpartner Wolf Linder war seiner Zeit offenbar weit voraus. Die grosse Mehrheit kennt und versteht diese Zusammenhänge nicht, und die reiche Minderheit, die sie versteht, schweigt und profitiert. Die SP hat sich ohnehin von einer Arbeiter- zu einer Beamtenpartei entwickelt und leistet kaum noch relevantes, wie ja im übrigen auch das Beispiel Gesundheitspolitik zeigt.

Die Ursache des Problems ist nicht die Einwanderung von Personen, sondern die Einwanderung von Unternehmen welche Mitarbeiter benötigen. Das hängt zusammen mit der unternehmerfreundlichen (und volksfeindlichen) Steuerpolitik. Und mit dem Dogma, dass Wirtschftswachstum unerlässlich sei für eine Stadt oder ein Land. Und man nicht merkt, dass man diese dadurch zerstört.

das ist etwas zu kurz/einseitig gedacht – es gibt auch viele CH-Unternehmen die dank den billigeren ausländischen Arbeitskräfte Geschäftsmodelle und Profitraten aufrechterhalten können, die sie ohne die ungehinderte «Beschaffung» von ausländischen Arbeitskräfte nicht realisieren könnten. Denn der Grossteil der Arbeitsmigration landet in den Billiglohnsektoren. Darum wären existenzsichernde Mindestlöhne das wirkungsvollste Instrument.

Interessant. Ich komme aus Genf. Hier gibt es eine Unzahl englisch sprechenden Menschen, welche offenbar von modernen Business-Betrieben «beschafft» werden. In der übrigen Schweiz ist die Situation sicher anders, so wie du sie beschreibst.