Kommentar

kontertext: Antisemitismus – der Ruin eines Begriffs

Es gibt beides: den tatsächlichen Antisemitismus und den fiktiven, der als Waffe zu politischen Zwecken eingesetzt wird.

Einerseits: Der Antisemitismus ist real

Nehmen wir als Beispiel Frankreich, weil es in Europa das Land mit der grössten jüdischen Bevölkerung ist (ungefähr 400 bis 500 Tausend). Antisemitische Vorfälle treten dort in Zyklen auf. Einzelne Attentate gab es in den 80er-Jahren (Attentate gegen eine Synagoge in der Rue Copernic und ein Restaurant in der Rue des Rosiers, sowie die Ermordung eines israelischen Diplomaten). Die 90er-Jahre blieben relativ ruhig, den Wendepunkt brachte die zweite Intifada 2000.

Generell nehmen antisemitische Vorfälle zu, wenn der israelisch-palästinensische Konflikt hochkocht. 2006 wurde ein junger Jude entführt und zu Tode gequält. Anlässlich eines sehr heterogenen und diffusen Protests, des sogenannten «Tag des Zorns» am 26. Januar 2014, zogen Rechtsradikale und katholische Integristen durch Paris mit Parolen wie: «Juif! Casse-toi, la France n’est pas à toi» oder «Juifs hors de France!». 2015 erfolgte ein islamistisch motiviertes Attentat mit Geiselnahme auf einen Supermarkt für koschere Lebensmittel,. Im Juni letzten Jahres gab es in Courbevoie eine Gruppenvergewaltigung aus antisemitischen Motiven.

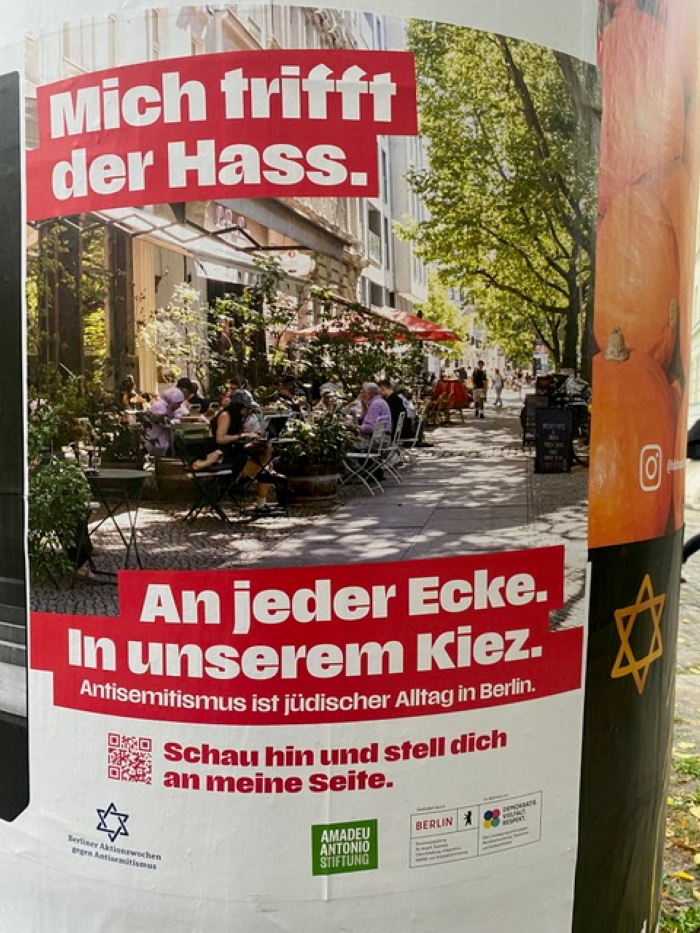

Beim Grossteil der antisemitischen Taten in der Statistik handelt es sich indes nicht um Hassverbrechen, sondern um Anfeindungen im Netz und auf der Strasse, um Drohungen, Beleidigungen, Schmierereien. Sie sind zwar nicht «alltäglich», wie von voreingenommener, zum Beispiel von israelischer Regierungsseite manchmal behauptet wird, aber sie sind häufig und haben bei französischen Juden ein tiefsitzendes Gefühl der Unsicherheit erzeugt.

Andererseits: Antisemitismus als Demagogie

In den politischen und kulturellen Zusammenhängen Europas und der USA ist der Antisemitismusvorwurf heute allgegenwärtig. Aber hier handelt es sich oft um einen fingierten Antisemitismus als Allzweckwaffe:

Der Rapper Chefket trägt ein T-Shirt mit einer kleinen, stilisierten Palästinakarte? Antisemitisch! Macron anerkennt Palästina? Antisemitisch! Die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Gallant? Antisemitisch. Thematisierung von Israels Kriegsverbrechen und Völkermord? Antisemitisch! Diskussion über Waffenlieferungen an Israel? Antisemitisch. Erwähnung der Israel-Lobby? Antisemitisch (1).

Israel immunisiert sich mit dem Antisemitismusvorwurf gegen Kritik. In Analogie zu Israels militärischem Schutzschirm gegen Raketen haben der israelische Diplomat Shimon Stein und der Historiker Moshe Zimmermann das Bild vom verbalen «Iron Dome» geprägt, Israels Schutzschirm gegen Kritik und Reflexion. (Haaretz vom 24. August 2025)

Unter Berufung auf die IHRA, die International Holocaust Remembrance Alliance, die ihre Aktivitäten von der Holocaust-Erinnerung auf die Antisemitismusbekämpfung verschoben und dabei auf den «israelbezogenen Antisemitismus» fokussiert hat, fassten mehrere europäische Parlamente, darunter der Deutsche Bundestag, vage Beschlüsse, die bei Behörden, Kirchen und Veranstaltern Angst und vorauseilenden Gehorsam auslösten: Israelkritik geriet unter antisemitischen Generalverdacht. Organisationen wie etwa dem BDS oder Personen, die die Rechte der Palästinenser verteidigen wollten, wurden Räume und Auftrittsmöglichkeiten verweigert. Da und dort wurde ein Bekenntnis, etwa gegen Hamas, zur Vorbedingung öffentlicher Auftritte gemacht.

Orban und Netanjahu gegen Soros

Unheimliche Allianzen etablierten sich. In Ungarn führt Premier Orban eine grosse, antisemitisch gefärbte Kampagne gegen den Unternehmer und Philanthropen Soros und er profitiert dabei von der wohlwollenden Duldung durch Netanjahu. Es ist, als ob die Freundschaft zu Israel Antisemitismus legitimieren würde. In den USA setzt die Maga-Bewegung den Antisemitismusvorwurf als gängige Waffe vor allem gegen Universitäten, Museen und andere Kulturinstitutionen ein. Die Columbia-University zahlt an die US-Regierung 221 Millionen Dollar als Entschädigung für angebliche Benachteiligung von jüdischen Studierenden. Hier ist der Kampf gegen den Antisemitismus nichts anderes mehr als eine Einnahmequelle für die Regierung in Washington und ein Instrument, um unliebsame Institutionen einzuschüchtern und gefügig zu machen.

Die jüdischen Mainstream-Organisationen in Europa und den USA reagieren auf diese Entwicklung überwiegend affirmativ – sie tendieren dazu, die politische Instrumentalisierung des Antisemitismusbegriffs aktiv zu nutzen, anstatt sie kritisch zu reflektieren.

Die Stimmung könnte kippen

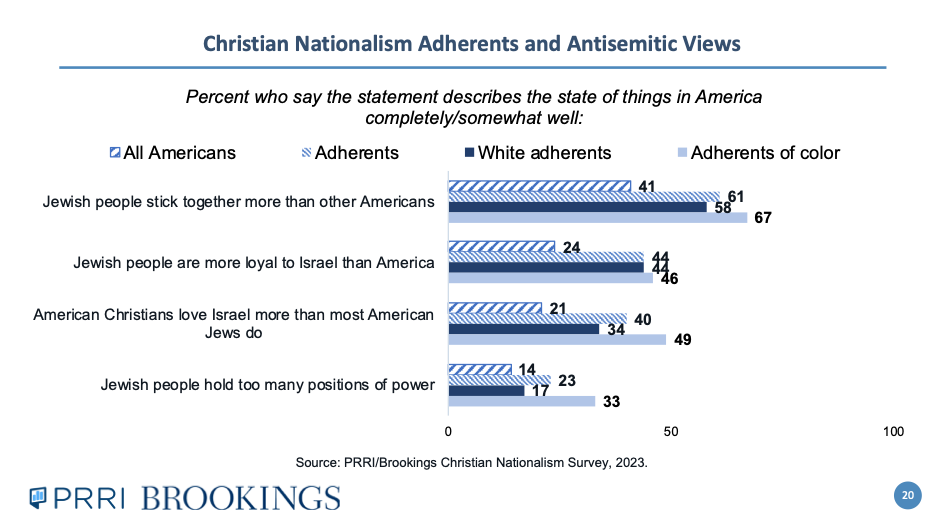

Die Banalisierung und Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs behindert den notwendigen Kampf gegen den wirklichen Antisemitismus. Es besteht die Gefahr, dass der Antisemitismus nicht mehr ernst genommen wird. Ungewiss ist ohnehin, wie lange den rechten Führern das Zelebrieren von Israelfreundschaft und Judenschutz gewinnbringend erscheint. Schon heute sind ihre Anhänger, zum Beispiel die christlichen Nationalisten in den USA deutlich anfälliger auf antisemitische Klischees als der Durchschnitt der US-Bevölkerung.

Für die Basis der europäischen Rechten gilt Ähnliches.

Und am Schluss?

Die flächendeckende Verwendung des Antisemitismusvorwurfs selbst in banalen Fällen suggeriert, dass allüberall Juden sind, die allüberall vor Judenfeinden geschützt werden müssen. So wird ein altes, antisemitisches Klischee neu etabliert: Die Juden sind überall, und sie sind mächtig oder zumindest mit allen Mächtigen im Bunde, und sie sind lästig. Der Missbrauch des Antisemitismusvorwurfs ist selbst antisemitisch. Es besteht die Gefahr, dass die frustrierenden Schikanen, Kontrollen, Sprachregelungen und Einschränkungen der Meinungsäusserungsfreiheit am Ende eben doch wieder den Juden angelastet werden könnten.

Gegengifte

Eine schonungslose Aufklärung, was vor und während des Gazakrieges geschehen ist, könnte die Situation etwas entspannen. Zu etablieren wäre das Bewusstsein vom Unterschied zwischen Israel und den Juden. Die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus vom 26. März 2021 könnte helfen, zu einem sinnvollen, fokussierten und präziseren Antisemitismusbegriff zurückzufinden. Auch wäre viel gewonnen, wenn die Europäer, insbesondere die Deutschen, sich nochmals neu die Frage stellten, welches denn die Lehren aus dem Holocaust seien: bedingungslose Unterstützung von allem, was Israels Regierungen tun, oder Verteidigung der Menschenrechte? Vielleicht sogar könnten wir, hier im noch sicheren Teil der Erde, Empathie für beide Seiten des Konflikts im Nahen Osten entwickeln.

______________

Anmerkung 1: «Aber von ‹jüdischer Lobby› zu sprechen, das ist antisemitisch.» Jonathan Kreutner vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund im Gespräch mit Alexandra Karle, NZZ vom 12.Juli 2025. Der Vorwurf trifft auch die «Jüdische Allgemeine» und AIPAC selbst.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

_____________________

Unter «kontertext» schreibt eine externe Gruppe von Autorinnen und Autoren. Sie reflektiert Diskurse der Politik und der Kultur, greift Beiträge aus Medien kritisch auf und pflegt die Kunst des Essays. Zurzeit schreiben regelmässig Silvia Henke, Mathias Knauer, Michel Mettler, Felix Schneider und Beat Sterchi.

Es ist klar zu trennen – intelligente Menschen können das auch – zwischen dem Antisemitismus, wie er uns durch den im 19. Jhdt. destillierten antijüdischen Rassismus, vertreten etwa durch Georg Ritter von Schönerer, Graf Gobineau und Houston Stewart Chamberlain und grauenhaft vollendet in der shoa, entgegentritt und einer Kritik an der Politik und den Politikern des Staates Israel. Diese Kritik kann, wenn sie rassistisch motiviert ist, antisemitisch sein. Wenn sie keine rassistischen Motive hat, ist sie nicht antisemitisch. Das ist der Gradmesser. Übrigens hatten es shoa-Überlebende oft schwer in Israel; sie galten als stigmatisiert. Ebenso dunkelhäutige Sephardim- und Falascha-Juden; sie waren und sind mit jüdisch-jüdischen Rassismus von Teilen der Ashkenasim konfrontiert. Alles nicht so einfach, wenn man genau hinschaut.

Wichtiger Artikel, danke. Viele,sich links einordnende Menschen,brauchen den Begriff «Antisemitisch» gerne,um die(eingebildete) Machtergreifung der neuen «Nazis» zu bekämpfen. Man kann sich wunderbar politisch und gesellschaftlich inszenieren.Heutzutage kann man aber nicht die Judenfeindlichkeit bekämpfen, wenn man die islamische Einwanderung nicht bennen will. Durch die Taten Israels der letzten Jahre,hat sich da viel aufgestaut.Richtigerweise bennet dies der Autor auch. Rechte Parteien finden Israel meist recht gut,kleines Land das sich zu wehren, gegen eine arabische Überzahl, weiss und die Vorurteile gegen den Islam überwiegen da. Der antisemitische deutsche, blonde Michel,um ein Stereotyp zu bedienen, ist da schon längst abgelöst worden in der Realität. Klar gibts den noch,aber viele andere Gestalten haben sich dazugestellt.

Was ich nicht nachvollziehe,Araber sind doch historisch auch Semiten? Somit läuft die «Antisemitismus Keule» im aktuellen Konflikt grundsätzlich ins Leere.

ausgezeichnete Analyse, welche die aktuelle Problematik rund um die Antisemitismusvorwürfe auf den Punkt bringt.

Ist die Forderung, Völkerrecht einzuhalten, Waffenverkäufe zu stoppen und Sanktionen gegen Israel zu verhängen, bis die humanitäre Situation in Gaza und im Westjordanland wiederhergestellt ist, antisemitisch? 460 prominente israelische und jüdische Persönlichkeiten appellierte an die Staats- und Regierungschefs der Welt, sich mit den Bedingungen der Besatzung und Verweigerung der Rechte der Palästinenser zu befassen, die im aktuellen Waffenstillstandsabkommen nicht berücksichtigt sind. Sie forderten die Staats- und Regierungschefs auf, Vorwürfe des Antisemitismus gegen diejenigen zurückzuweisen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.

Zu den Unterzeichnern gehören die kanadische Autorin und Aktivistin Naomi Klein, der ehemalige israelische Friedensvermittler Daniel Levy, die Schauspielerinnen Ilana Glazer und Hannah Einbinder sowie die Oscar-prämierten Regisseure Jonathan Glazer und Yuval Abraham.

Es ist ganz wichtig – dass sich wie oben aufgeführt – jüdische und israelische Bürgerinnen kritisch vernehmen lassen.

Die Autorin Felicia Langer hat schon vor Jahren in diversen Büchern – sie galt als Menschenrechts-Anwältin – auf diverse Ungereimtheiten in Israel gegenüber den Palästinensern aufmerksam gemacht. Jüdische Organisationen in Deutschland haben versucht, sie zum Schweigen zu bringen.

Ferner höre ich von Firmen, welche von Israelis übernommen worden sind, dass die Zitrone nun über alle Massen ausgepresst wird. Auch da wäre Menschlichkeit angebracht.

Dann denke ich an all die Oligarchen, welche mit ihren Super-Schiffen nicht mehr in Italiens Häfen ankern konnten, und nach Israel ausweichen mussten.

Ich bin dem Infosperber sehr dankbar, dass er dieses Thema aufgreift – auf die JDA 2021 hinweist – eine maßgebliche «israelische» Definition. Für mich (Bj.60, Deutscher) ist es unertäglich, wie fahrlässig und geschichtsvergessen mit diesem Begriff, und seiner fürchterlichen Bedeutung, in DEUTSCHLAND umgegangen wird! PS. Übrigens – Einige israelische Professoren, in Medien bekannt / «populär», mit Lehrstühlen an israel. Universitäten z.B. Prof. Dmitri Shumsky, vertreten Zionismuskritik, bezeichnen sich selbst als «Anti-Zionisten» (Haaretz Interview) – üben Kritik am heutigen unmenschlichen «Zionismus» in Israel, der Jewish supremacy. Zitat Shumsky – Das Ziel Herzl´s war «ein Staat (Zuflucht) für Juden» NICHT ein «Judenstaat».

Die Aussage , dass Drohungen keine Hassverbrechen sind, ist falsch. Drohungen sind klar als Hassverbrechen („Hate Crimes“) zu klassifizieren und dürfen nicht verharmlost werden.

Zur Statistik: („Beim Grossteil der antisemitischen Taten in der Statistik handelt es sich indes nicht um Hassverbrechen,…“) Ich erwarte von hochwertigem Journalismus zumindest eine Quellenangabe, sonst ist es nur Polemik. Laut der Organisation CRIF waren im Jahr 2023 rund 58 Prozent der antisemitischen Vorfälle in Frankreich Drohungen oder direkte Angriffe gegen Personen – somit eindeutig Straftaten mit Hassmotiv.

Wer in der öffentlichen Debatte den Begriff „Drohungen“ relativiert, trägt zur Verharmlosung eines gesellschaftlich höchst besorgniserregenden Phänomens bei.