Wie Medien ein bewährtes Medikament in Verruf brachten

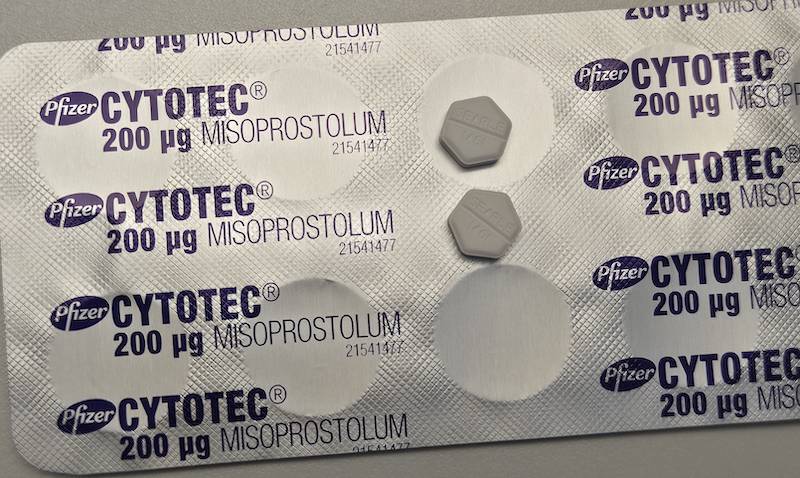

Das Medikament «Cytotec» war aus der Geburtshilfe nicht wegzudenken. Es wurde zur Geburtseinleitung eingesetzt, um die Wehen zu stimulieren und einen Kaiserschnitt zu vermeiden sowie zur Blutstillung nach der Geburt. Auch vor dem Einlegen einer Spirale, bei Abtreibungen oder vor einer Operation an der Gebärmutter bei älteren Frauen kam Cytotec zum Einsatz, um Komplikationen zu vermeiden.

Ursprünglich wurde das Medikament in den 1970er-Jahren gegen Magen-Darm-Geschwüre entwickelt. Später zeigte sich, dass der Wirkstoff Wehen auslösen kann. Seit Jahrzehnten setzen Geburtshelferinnen und Geburtshelfer die Substanz deshalb ein, wenn der Geburtstermin zu weit überschritten ist und Komplikationen drohen.

Der in Cytotec enthaltene Wirkstoff Misoprostol gilt bei Fachleuten als «das wirksamste Medikament, um eine Geburt einzuleiten» – sofern die medizinischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Die WHO hatte Misoprostol bereits vor über einem Jahrzehnt auf die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel gesetzt.

Cytotec ist überdies spottbillig: Eine Tablette gibt es (je nach Packungsgrösse) für 44 oder 86 Rappen. Daraus lassen sich acht Portionen à 25 Mikrogramm herstellen. Das ist die Dosis, die in der Geburtshilfe benötigt wird.

Aber: Cytotec war für den Einsatz im Kreisssaal nie zugelassen.

Grosse Medien schürten Angst

Im Februar 2020 brachten grosse Medien Cytotec in der Geburtshilfe in Verruf. «In Deutschland wird ein Medikament zur Geburtseinleitung eingesetzt, das nie für diesen Zweck zugelassen wurde, mit grosser Gefahr für Mutter und Kind: Cytotec». Es sei die «Tablette, die Mutter und Kind gefährdet». Mit solchen Schlagzeilen schreckten der «Bayrische Rundfunk» und die «Süddeutsche Zeitung» die Öffentlichkeit auf.

«Mütter starben, weil ihre Gebärmutter nach der Gabe von Cytotec gerissen war. Kinder kamen behindert zur Welt, weil sie durch die extrem starken und dichten Wehen an Sauerstoffmangel litten», stand in der «Süddeutschen Zeitung» (SZ). «Das Medikament ist stark, es ist gefährlich. […] Mütter auf der ganzen Welt berichten von Problemen mit Cytotec … weil die Datenlage schlecht ist, lässt sich nicht sagen, wie viele Todesfälle und Gehirnschäden [bei Kindern – Red.] das Mittel schon verursacht hat.»

«Es ist schon lange an der Zeit, diesen Unsinn mit Cytotec zu beenden. Das Mittel ist weitgehend unkontrollierbar, und es gibt viel zu wenig Untersuchungen. Es hat viele mütterliche Todesfälle verursacht», zitierte die «SZ» den damaligen Leiter der Universitäts-Frauenklinik Wien.

Der Hersteller Pfizer habe den Vertrieb von Cytotec schon 2006 «aus ethischen Gründen» in Deutschland gestoppt – und trotzdem würden die Ärzte noch immer Cytotec zur Geburtseinleitung verschreiben. Obwohl es nie eine Zulassungsstudie für den Einsatz in der Geburtshilfe gegeben habe.

«Sachliche Fehler»

Tatsächlich war das Medikament dafür nie zugelassen. Der sogenannte «Off-label»-Einsatz von Medikamenten, also ausserhalb des zugelassenen Bereichs, ist in der Medizin allerdings gang und gäbe – oft notgedrungen, wenn die Hersteller den Aufwand und die Kosten für eine Zulassungsstudie für ein günstiges, nicht (mehr) patentierbares Arzneimittel scheuen.

Der von den Medien vermittelte Eindruck, «dass es kaum brauchbare Studiendaten gebe, ist aus unserer Sicht so nicht richtig», kritisierte die «Cochrane Deutschland Stiftung» die Skandalisierung. Auch das «Arznei-Telegramm» kreidete den Medienberichten «sachliche Fehler» an. Trotzdem gewann die Recherche des «Bayrischen Rundfunks» und der «Süddeutschen Zeitung» später zwei Medienpreise.

Was die Medienberichte nicht erwähnten: Schon 2001 fassten Ärzte im «New England Journal of Medicine» (NEJM) die «umfangreichen Belege für die Anwendung von Misoprostol in der Schwangerschaft» zusammen. Kurz danach war in der Fachzeitschrift «The Lancet» zu lesen, dass Misoprostol in über 200 Studien mit insgesamt mindestens 16’000 Frauen untersucht worden war. Die Schlussfolgerung: «Die Ergebnisse unterstützten den weiteren Einsatz.» Misoprostol sei wirksam und sehr günstig.

Druck von Abtreibungsgegnern

Anlass für die beiden Fachartikel war das – aus medizinischer Sicht unverständliche – Vorgehen des US-Herstellers Searle. Trotz des grossen Bedarfs in der Geburtshilfe beantragte die Firma keine Zulassung für den Einsatz von Cytotec im Kreisssaal. In einem Brief an US-Frauenärzte und Geburtshelfer warnte Searle sogar davor, das Medikament dort einzusetzen.

Der wahrscheinliche Grund: Misoprostol lässt sich in höherer Dosis auch zum Abtreiben benützen. Die Abtreibungsgegner in den USA übten daher Druck aus, lobbyierten bei der Regierung und drohten dem Hersteller: Sollte Searle das Medikament auf den Markt bringen, würden sie alle Produkte dieser Firma boykottieren. Searle beantragte daraufhin einzig die Zulassung von Cytotec gegen Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre – und bekam sie.

«Es gibt für mich keinen Grund der Welt, warum ich als Arzt ein gefährliches nicht registriertes Medikament anwenden sollte», sagte der damalige Leiter der Universitäts-Frauenklinik Wien der «Süddeutschen Zeitung». Der Anteil der Kaiserschnitte lag in seiner Abteilung bei 50 Prozent.

Die Zeitung relativiert ihre Angstmacherei

In einer vergleichbaren Abteilung in München kamen dagegen nur 23 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Das räumte die «SZ» in einem späteren Artikel ein und schrieb nun: Off-label-Verordnungen seien in der Geburtshilfe eine «tragende Säule der Therapie». Gravierende Nebenwirkungen von Cytotec seien «extrem selten», «Fachliteratur und Fallzahlen belegen, wie sicher das Medikament ist».

Probleme entstünden – wie bei vielen Medikamenten – wenn Cytotec falsch angewendet werde oder wenn die Schwangeren, etwa wegen Zeitdruck und Personalmangel, nicht sorgsam betreut würden. Ausserdem wurden die Frauen oft nicht informiert, dass es sich um einen Off-label-Gebrauch handelte.

Wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich

Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hatte bereits 2019 in einem Expertenbrief «zur Vermeidung von gravierenden Komplikationen» darauf hingewiesen: Der Off-label-Einsatz erfordere «eine korrekte Indikationsstellung, eine Aufklärungspflicht über den Off-label-Gebrauch und die Alternativen, und eine engmaschige stationäre Überwachung von Mutter und Kind». Es sei «dringend zu empfehlen, dass die Herstellung von Tabletten […] mit Misoprostol ausschliesslich in Apotheken stattfinden soll».

Wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich muss ein Medikament sein, damit es von der Grundversicherung bezahlt wird. «Cytotec» erfüllte laut dem Expertenbrief diese Vorgaben. Trotzdem liessen weder die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic noch das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Cytotec als Mittel zur Geburtseinleitung zu. Denn die heutige Herstellerin Pfizer wie zuvor Searle hatten diese Zulassung nie beantragt. Cytotec ist in der Schweiz noch heute ausschliesslich gegen Magen-Darm-Geschwüre zugelassen und kassenpflichtig.

Eine Tablette Cytotec für diesen Einsatz enthält 200 Mikrogramm Misoprostol. Für die Geburtseinleitung sind aber nur Dosen von 25 oder höchstens 50 Mikrogramm zweckmässig. Also wurden die sechseckigen Tabletten mancherorts kurzerhand von Hand zerteilt – ein No-Go, das zu falschen Dosierungen führen kann.

Eine Tablette für rund 60 Franken

Nachdem der Pharmakonzern Pfizer den Cytotec-Hersteller Searle 2003 gekauft hatte, nahm Pfizer das Arzneimittel 2006 in Deutschland vom Markt. Gegen Geschwüre im Verdauungstrakt wurde es schon damals nur noch wenig eingesetzt. «Kritiker halten dem Konzern vor, das Medikament aufgrund geringer Gewinnerwartungen und dem schlechten Ruf als ‹Abtreibungsmittel› nicht mehr zu verkaufen. Zudem vertreibe die Pharmafirma andere Mittel zur Geburtshilfe, die lukrativer sind», erfuhren die Leser des Folgeartikels in der «SZ».

Pfizer verkauft zur Geburtseinleitung zum Beispiel «Prostin E2» (in Deutschland heisst das Medikament «Minprostin E2») mit dem Wirkstoff Dinoproston – zum Preis von rund 60 Franken pro Dosis. Ein grosser Unterschied zur Cytotec-Dosis für nicht einmal einen Franken.

Also kauften mehrere Parallelimporteure Cytotec im Ausland ein – allein im Jahr 2019 sollen es über eine Million Tabletten gewesen sein, die nach Deutschland importiert wurden.

Wildwuchs bei der Anwendung

2014 – sechs Jahre vor den Medienberichten, die Cytotec in Verruf brachten – werteten Wissenschaftler der Cochrane-Vereinigung 75 randomisierte Studien mit fast 14’000 Frauen zur Geburtseinleitung mit Misoprostol aus. Randomisiert bedeutet, dass die Teilnehmenden per Los der Behandlungs- oder der Vergleichsgruppe zugeteilt werden. 22 dieser Studien waren zudem verblindet, das heisst: Weder die Teilnehmerinnen noch die Geburtshelferinnen und Geburtshelfer wussten, ob sie Misoprostol oder Placebo oder ein anderes Medikament erhalten hatten. Randomisierung und Verblindung sollen die Aussagekraft erhöhen.

Die Cochrane-Wissenschaftler kamen zum Schluss, dass Misoprostol wirksam sei und helfe, Kaiserschnitte zu vermeiden. Zu den gravierenden Nebenwirkungen konnten sie nichts sagen, weil «diese selbst unter den 14’000 Studienteilnehmerinnen zu selten auftraten, um valide Aussagen zu Häufigkeiten ableiten zu können». Darauf wies die «Cochrane Deutschland Stiftung» hin.

Es zeigte sich aber auch, dass bei der Anwendung offenbar Wildwuchs herrschte: Je nach Studie wurden die Cytotec-Tabletten mal geschluckt, mal unter die Zunge oder in die Scheide verabreicht. Auch die Dosis und die Zeitabstände zwischen den Dosen variierten stark.

Deshalb hatten die Cochrane-Autoren die Arzneimittelbehörden und Fachgesellschaften «aufgefordert, den Gebrauch zu regulieren bzw. durch Bereitstellen von Leitlinien für die Ärzte ein Höchstmass an Sicherheit zu gewährleisten. Beides ist in Deutschland praktisch nicht geschehen», warf das «Arznei-Telegramm» den Verantwortlichen vor.

_____________________

➞ Lesen Sie hier Teil 2: Der Gewinner verkauft 50-mal teurere Tablette

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.