Antidepressiva im Alter: Wenn Traurigkeit zur Diagnose wird

Bei hochbetagten Menschen ist die Verschreibung von Antidepressiva Routine. Von den zuhause lebenden 80-jährigen Personen haben 7 bis 8 Prozent eine diagnostizierte Depression oder Ängste.

Auch in Pflegeheimen zählen Antidepressiva für viele Bewohnerinnen und Bewohner zum festen Bestandteil des Medikamentenplans. «Bei Alters- und Heimbewohnern leidet mehr als jede fünfte Person an depressiven Symptomen», heisst es im Bericht «Älter werden und Alter in der heutigen Gesellschaft», den das Bundesamt für Statistik zusammen mit zwei Universitäten und der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften 2024 herausgab.

Besonders im hohen Alter werden die Antidepressiva häufig langfristig eingesetzt, nicht selten ohne begleitende Psychotherapie. Auffällig ist dabei weniger die absolute Zahl der Verschreibungen als ihre Dauer: Daten der Krankenkasse Helsana zeigen: Gerade bei älteren Menschen ist die Langzeiteinnahme überdurchschnittlich verbreitet: Mehr als die Hälfte der Betroffenen nimmt Antidepressiva länger als zwei Jahre, ein erheblicher Teil sogar acht Jahre oder länger – obwohl Fachpersonen davor warnen, «normale» Altersbelastungen vorschnell als behandlungsbedürftige Depression zu interpretieren.

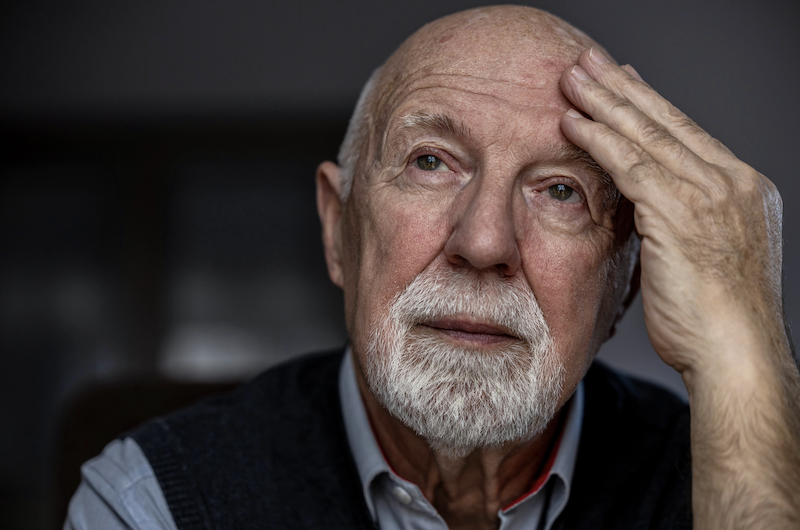

Denn mit dem Alter häufen sich belastende Lebensumstände: der Verlust naher Bezugspersonen, der Abschied vom eigenen Zuhause, körperliche Einschränkungen oder der Umstand, zunehmend von Unterstützung abhängig zu sein. Die Grenze zwischen normaler Reaktion und Krankheit wird dadurch unscharf.

«Viele Symptome werden vorschnell als Depression gedeutet»

Der Geriater und Palliativmediziner Roland Kunz warnt davor, eine normale Trauerreaktion als Depression zu deuten. Er blickt auf eine langjährige Tätigkeit als Haus- und Heimarzt und später als Chefarzt für Geriatrie und Palliativmedizin am Spital Affoltern sowie an den Zürcher Stadtspitälern Waid und Triemli zurück. Kunz war Mitglied der zentralen Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW).

Der Experte unterscheidet klar zwischen Trauer und Depression: «Eine Trauerreaktion bezieht sich auf einen konkreten Verlust, der benannt werden kann. Bei einer Depression hingegen richten sich Gedanken und Gefühle stark gegen das eigene Selbst, mit der Tendenz zur Selbstabwertung und zum Gedankenkreisen.»

In der Praxis verschwimme diese Unterscheidung jedoch häufig. Rückzug, Antriebslosigkeit oder Weinen würden bei alten Menschen rasch als depressive Symptome interpretiert – und medikamentös behandelt.

Leitlinien fordern Zurückhaltung – in der Praxis wird dies oft ignoriert

Dabei sind die fachlichen Empfehlungen eindeutig: Antidepressiva sollen erst bei gesicherter Diagnose eingesetzt werden, nachdem nichtmedikamentöse Massnahmen ausgeschöpft sind. Gerade bei leichten depressiven Episoden wird ausdrücklich Zurückhaltung empfohlen.

Nach Einschätzung von Kunz besteht jedoch eine deutliche Diskrepanz zwischen den ärztlichen Leitlinien und dem Alltag. Medikamente würden «wahrscheinlich eher auf Drängen von Angehörigen oder Pflegepersonal» verordnet – häufig unter Zeitdruck und ohne vertiefte diagnostische Abklärung. Besonders in Pflegeheimen geschehe dies öfter als nötig.

Dosierung muss zum Alter passen

Vor dem Hintergrund der langen Einnahme erscheint ein Punkt besonders brisant: Die meisten klinischen Studien zur Wirksamkeit von Antidepressiva wurden an jungen, gesunden Erwachsenen durchgeführt. Deshalb dürfte es in mehrfacher Hinsicht problematisch sein, die Ergebnisse auf die geriatrische Patientengruppe zu übertragen.

Für ältere Menschen sind Antidepressiva zudem kein harmloser Eingriff. Kunz warnt vor Nebenwirkungen wie erhöhter Sturzgefahr, geistigen Beeinträchtigungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. «Die Dosierung muss immer dem Alter angepasst und regelmässig überprüft werden», rät er. Gerade Patientinnen und Patienten mit mehreren Krankheiten seien besonders gefährdet.

Alternativen wären wirksam – sind aber kaum verfügbar

Als Alternativen nennt Kunz psychosoziale und aktivierende Verfahren: Gespräche, Problemlösetraining, Bewegungsangebote, kreative Therapien oder Psychotherapie. Doch genau hier liegt das strukturelle Defizit. «Eine Psychotherapeutin zu finden, die Erfahrung mit hochbetagten Menschen hat und freie Kapazitäten bietet, ist praktisch unmöglich.»

Der Mangel an Angeboten begünstigt den Griff zum Medikament – selbst dann, wenn dieses aus medizinischer Sicht eigentlich nicht angezeigt wäre. Kunz weist auf ein Dilemma hin: In Situationen begrenzter Ressourcen könne ein Antidepressivum «doch gerechtfertigt» sein, wenn ein Mensch sichtbar leidet und andere Unterstützung nicht verfügbar ist.

Zwischen Fürsorge und Übermedikalisierung

Im hohen Alter verdichten sich mehrere Faktoren: Fachpersonen schenken dem seelischen Zustand von Betagten vermehrt Beachtung, dazu kommen erweiterte Diagnosekriterien, fehlende therapeutische Alternativen und ein System unter Zeit- und Personaldruck. Die Gefahr ist eine Medikalisierung normaler Lebenskrisen.

Depressionen müssen ernst genommen werden – auch und gerade bei älteren Menschen. Die Herausforderung besteht darin, krankheitswertige Depressionen von normalen Belastungsreaktionen zu unterscheiden – und für die Behandlung die nötigen strukturellen Voraussetzungen zu schaffen.

Die Wissenschaft ist deutlich: Nutzen vor allem bei schweren Depressionen

Etwa jede zehnte Person in der Schweiz erhält jährlich mindestens ein Antidepressivum, Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Jahresprävalenz ist seit 2013 stabil. Auffällig ist aber die zunehmende Dauer der Einnahme: Über 50 Prozent nehmen das Antidepressivum länger als zwei Jahre. Rund 20 Prozent nehmen es sogar acht Jahre oder länger.

Internationale Studien zeigen seit Jahren, dass Antidepressiva ihren klarsten Nutzen bei schweren Depressionen entfalten. Bei leichten Formen liegt ihre Wirkung oft im Bereich eines Placeboeffekts.

Auch der britische Medizin-Blog «Trust the Evidence» gelangt zu dieser Einschätzung. Die Autoren Tom Jefferson und Carl Heneghan kommen zum Schluss, dass ein grosser Teil der Antidepressiva-Verschreibungen medizinisch kaum zu rechtfertigen sei – insbesondere bei milden depressiven Störungen. Die Folge sei eine massive Überversorgung mit hohen Kosten, ohne entsprechenden gesundheitlichen Nutzen.

Zitiert sei hier aus dem im Oktober 2025 veröffentlichten Beitrag «The TTE Verdict – Antidepressants in mild depression». Jefferson und Heneghan, beide ausgewiesene Experten im Bereich Public Health, betonen:

- «Bei leichter Depression ist die Wirkung von Antidepressiva klinisch irrelevant – Verbesserungen sind hauptsächlich auf Placeboeffekte, natürliche Genesung oder unspezifische Wirkungen zurückzuführen.»

- «Mehr als die Hälfte aller Antidepressiva-Verordnungen in England (rund 5 Millionen Menschen) entfällt auf Personen mit leichter Depression, für die sie wenig oder gar keinen Nutzen bringen.»

- Diese Praxis führt zu hohen Kosten im Gesundheitswesen. Die Autoren schreiben: «Diese Verordnungen zu reduzieren, würde mindestens 460 Millionen Pfund, möglicherweise sogar bis zu 1,3 Milliarden Pfund, an Einsparungen für das Gesundheitssystem bringen.»

- Nicht medikamentöse Ansätze sollten stärker in den Vordergrund rücken. Die Autoren sprechen von der «Bedeutung integrierter biologischer, psychologischer und sozialer Ansätze in der Behandlung».

Die wachsende Anzahl an entsprechenden Diagnosen habe nicht unbedingt damit zu tun, dass es tatsächlich mehr Erkrankungen gebe, sondern in erster Linie damit, dass die Diagnosekriterien ausgeweitet worden seien. Jefferson und Heneghan mahnen, es bestehe die Gefahr, dass alltägliche psychische Belastungen oder normale Trauerreaktionen vorschnell als Depression klassifiziert würden.

Das hat Folgen für unsere Arbeitswelt und damit die Gesellschaft. Ein im «Tages-Anzeiger» veröffentlichter Artikel vom November 2025 legte dar, dass psychische Erkrankungen – allen voran Depression – neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Rückenleiden bei Erwerbstätigen zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Abwesenheiten am Arbeitsplatz zählen. Die Zahl der Betroffenen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, was sich in den Statistiken zu Krankentagen und IV-Renten-Bezügen niederschlägt.

Besonders problematisch: Bei psychischen Erkrankungen dauert die Phase der Genesung oft länger als bei körperlichen Beeinträchtigungen. Dies erschwert bei Erwerbstätigen die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Die Belastung für Unternehmen und Sozialversicherungen steigt, während die Frage nach der Angemessenheit der medikamentösen Behandlung ungelöst bleibt.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Jede Lebensphase hat ihre speziellen Anforderungen, denen zu genügen keineswegs immer leicht ist. Die notwendigen Anstrengungen – auch wenn sie über dem Durchschnitt liegen – als Krankheit zu bezeichnen , wäre grob verfehlt. Das gilt ganz genau so auch für das Alter mit seinen (noch immer) normalen Abnutzungserscheinungen und das sind vor allem die an der MECHANIK des Körpers (Muskeln Sehnen,Bänder,Knochen,Gelenke). Man kann gut und gerne sagen «Das Altern beginnt bei Sehnen und Bändern, alles Weitere ist dann die Folge». Der springende Punkt ist : das Gehirn zeigt die größte Beständigkeit, jedenfalls bei nicht nachlassender Benutzung. DAS bedeutet : Dieses Organ erlaubt dem Menschen,seinen Alterungsprozeß rational zu begleiten,einzuordnen – kurzum zu verstehen, daß ein natürlicher Ermüdungdprozeß abläuft, der nicht als Krankheit umgedeutet werden soll, sondern als eine sinnvolle Phase, in der der Abschied vorbereitet und erleichtert wird. Durchaus auch mit einer gewissen Traurigkeit

Der Titel könnte auch lauten: wenn Traurigkeit zum Geschäft wird. Erzielen Antidepressiva über Jahre keine durchgreifende Wirkung, wirken sie umso besser für das Geschäft. Antidepressiva sind ein Medikament für ihre Verkäufer.

Seit meiner 1. Teilpensionierung 2005 habe ich mein berufliches Netzwerk weitgehend aufrecht erhalten, wie die meisten, die daran beteiligt waren. Wir sind alle inzwischen alt geworden. Aber ich kenne keinen einzigen aus diesem Kreis, der depressiv geworden wäre.

Heutzutage wird alles, ja, alles unsicher gemacht, aufgebauscht, aufgeblasen und kaputtgeschrieben. Aber ja, das ist gut fürs Geschäft, ob für Finanzberater, Altersvorsorger, Treuhänder, Willensvollstrecker, Immobilienhai, Psychiater, Pflegedienstleister, Anti-Ageinberater und alles, was da im Zusammenhang mit Altwerden, Sterben und Tod zusammenhängt.

So quasi Enkeltricks verkappt….

Nach meinen Jahrzehnte langen Erfahrungen als Hypnosetherapeut und Erziehungswissenschaftler, der viele Menschen erlebt hat, denen Antidepressiva verschrieben wurden, kann ich nur dringend von der Einnahme dieser Medikamente abraten. Nicht nur, dass diese so genannten «modernen» Antidepressiva (SSRI) wissenschaftlichen Überprüfungen betreffend die Wirksamkeit nicht standgehalten haben (Kirsch und Sapirstein haben eindrücklich nachgewiesen, dass es keine klinisch bedeutsamen Verbesserungen gab), sondern die Nebenwirkungen, die nach meinen Beobachtungen ausserordentlich negativ sein können, sind vor allem beim Absetzen in nicht wenigen Fällen dramatisch. Auch P. Goetsche, Mitbegründer des Cochrane-Institutes, warnt in seinen Vorträgen mit scharfen Worten vor diesen Medikamenten. Alte Menschen, die traurig sind, brauchen in erster Linie Sozialkontakte und menschliche Nähe.

Bei den Alternativen wurden sehr effektive und effiziente Methoden nicht berücksichtigt. Psilocybin, MDMA und LSD sind schon Jahrzehnte bekannt als ursachenheilend bei Depression und posttraumatischen Belastungsstörungen.

Mittlerweile gibt es auch in der Schweiz wieder – zwar noch unter starker Regulierung – Therapieangebote in diesem Segment. Dies müsste unbedingt ausgebaut werden.