Vor den Nazis geflüchtet – und in Portbou gestorben

Er dachte Bilder und schrieb Gebote. Er sah die Welt als Kaleidoskop, als Spiegelung von kuriosen Mustern. Er mischte Stile und Methoden und schuf ein eigen- und einzigartiges Werk. Sein Denken war geprägt von Marx und religiösen Erlösungswünschen, sein Leben von permanenten Katastrophen heimgesucht.

Walter Benjamin kam 1892 in Berlin-Charlottenburg als «wohlgeborenes Bürgerkind» zur Welt, wie Hannah Arendt in ihrem berühmten Benjamin-Essay geschrieben hat. Er wuchs in reichen, kunstverständigen Kreisen auf. Hauslieferanten, französische Kindermädchen, Privatunterricht mit Kindern aus adeligem Milieu und Gesellschaftsabende mit einem grossen Aufgebot von Silber und Porzellan waren für den Jungen selbstverständliche Zeichen der sozialen Begünstigung.

Die Eltern waren assimilierte Juden, die sich den Tugenden des wilhelminisch-preussischen Milieus angenähert hatten. Sie verleugneten ihre Herkunft nicht und waren dem anschwellenden Antisemitismus ausgesetzt. Als Jugendlicher wurde das Älteste von drei Kindern auf grosse Taten vorbereitet, auf die Schöpfung von kulturellen Meisterwerken, bedeutende Erfindungen, wenigstens auf eine universitäre Karriere. In der Dekoration aus Gobelin und Mobiliar der Gründerzeit, im zähen Matsch aus preussischer Zucht und humanistischen Idealen erkannte Walter Benjamin bald die brüchige Befindlichkeit der bürgerlichen Welt. Zwischen Anpassung und Renitenz arbeitete er zeitlebens, nicht unbescheiden, an einer autonomen Geschichtsidee, an einer Komposition, die Marxismus und (jüdische) Theologie vereint. Dabei strebte er mit seiner Tätigkeit vielleicht «nur» ein besseres Leben für alle an.

Sommerschule am Todesort

Sein Werk, erst posthum herausgegeben, ist kunterbunt und schwierig zu verstehen. Er riss vermeintlich seichte Themen aus dem Geschehen, etwa Design, löste sie in Einzelteile auf und setzte sie zu einer eigenen Kunst- und Medientheorie zusammen. Kulturkritische Gedankenfetzen zur urbanen Dynamik und abgehobene Tagebuchnotizen wirbeln durcheinander. Einzelne Sätze haben sich wie Axiome eingegraben: «Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.» Das steht in der neunten von achtzehn gesellschaftsphilosophischen Thesen «Über den Begriff der Geschichte». Diesen unterdessen berühmten Text hat er vor seinem Tod 1940 geschrieben.

Dem tragischen Tod bin ich während der Corona-Zeit mit dem Velo und zu Fuss nachgegangen. Ich suchte seine letzten Stationen auf, schrieb ein Buch (1) darüber und habe es mit Nadel und Faden selbst gebunden. Am Schluss ging ich auf dem Schmugglerpfad vom französischen Banyuls-sur-Mer ins spanische Portbou, den Benjamin auf der Flucht vor der nationalsozialistischen Diktatur genommen hat. In der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 kam er in Portbou zu Tode.

Seit einigen Jahren findet im September in Portbou die Walter-Benjamin-Sommerschule statt, dieses Jahr zum 10. Mal. Ich bin wieder nach Portbou gereist. Es ist der erste Ort in Spanien am Mittelmeer, gleich nach der Grenze von Frankreich. Hier ist es schon etwas härter und düsterer als in den Dörfern zuvor an der Côte Vermeille, der purpurroten Küste. Als östlichster Hügelstrang der Pyrenäen taucht mit intensiver Wucht das Massif des Albères ins Mittelmeer. Man kommt nicht her, um zu bleiben. Die Touristenmassen fahren weiter, zu den Hotelblöcken im südlichen Küstenabschnitt der Costa Brava.

Die wenigsten ahnen, dass hier die erste humanitäre Flüchtlingskrise des 20. Jahrhunderts geschehen ist: La Retirada, auf katalanisch Rückzug, die Massenflucht am Ende des Spanischen Bürgerkrieges.

Nach drei Jahren Bürgerkrieg fiel im Januar 1939 Barcelona. Der Sieg des faschistischen Generals Francisco Franco, der von den italienischen Faschisten und deutschen Nationalsozialisten massive Unterstützung erhalten hatte, begann sich abzuzeichnen. Hunderttausende flohen über die ersten Pyrenäenzüge nach Frankreich. Viele starben in der Kälte. Deren Blut war kaum getrocknet, als der Flüchtlingsstrom von der anderen Seite kam.

Jüdische Menschen, Roma oder politische Gegner flohen diesmal vor den Nationalsozialisten und dem Vichy-Regime nach Spanien. Als die Hauptrouten geschlossen waren, blieben nur noch Trampelpfade. Ein kurzer Weg führte vom Friedhof Cerbère durch Büsche und Geröll nach Portbou. Lion Feuchtwanger ist diesen Weg gegangen und soll mit seiner Flucht vor den Medien in den USA angegeben haben. Danach machten die Nazis diesen Weg auch zu. Walter Benjamin war einige Wochen später gezwungen, am Ende seiner Kräfte, den längeren Pfad von Banyuls-sur-Mer zu nehmen.

In Bern dem Militärdienst entgangen

Im Sommer 1917 kam Benjamin nach Bern, um sich dem Einzug in den Militärdienst im Ersten Weltkrieg zu entziehen. An der Universität begann seine hoffnungsvolle Karriere, er schloss eine Dissertation mit der Arbeit über den Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik ab. Dort hat er auch erste Gedanken zu einem frühen Schlüsseltext sortiert. Den Essay «Zur Kritik der Gewalt» (2) publizierte er 1921 in der Zeitschrift «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik». Dieser Text bildet nun den Hintergrund für die Sommerschule 2025. «Wir wollen die Gedanken von Walter Benjamin am Leben halten», sagt Pilar Parcerisas, Präsidentin der organisierenden Stiftung Angelus Novus. «Aber wir wollen seine Überlegungen auch offen diskutieren und keinen Helden aus ihm machen.» Der Text eigne sich gut, seinen Gewaltbegriff kritisch zu hinterfragen: «Benjamins Haltung zur Gewalt war indifferent.»

Der Erste Weltkrieg war verloren, die Monarchie im Deutschen Reich zu Ende, die Weimarer Republik errichtet. Die Ermordung von Aussenminister Walter Rathenau 1922 durch Rechtsextremisten bezeichnet die Literaturprofessorin Cari Oriol Serres «als Beginn der Tragödie von Deutschland und Europa». Sie umreisst in ihrem Einführungsreferat die «literarische Landschaft» der Weimarer Republik, in der Benjamins Text entstanden ist und zählt einige bedeutende Gesellschaftskritiker auf: Erich Kästner, Erich Maria Remarque oder Kurt Tucholsky als bedeutende Gesellschaftskritiker, die Benjamin hingegen als linke Melancholiker verspottete.

Serres unterstreicht die aufkommende Popularität von Literaten wie Ernst Jünger. Er pries «In Stahlgewittern» (1920) den aktiven Kriegseinsatz zum innerseelischen Höhepunkt und verherrlichte das Töten als maskuline Angst und Lust. Mit diesem Typus des Kriegssoldaten positionierte er sich als Ideengeber der nationalsozialistischen Diktatur.

Der Zweck heiligt selbst die Gewalt

Benjamins Gewalt-Essay entstand unter den Eindrücken der Russischen Revolution von 1917, des Ersten Weltkrieges und der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik. Er unterscheidet vorerst zwischen Recht und Gerechtigkeit, entschlüsselt Zweck und Mittel von Gewalt. Er kritisierte das staatliche Gewaltmonopol und die parlamentarische Demokratie. In der Polizei sah er gar die «gespenstische Vermischung» von Gewalt, die Recht ausführt, zugleich Recht setzt und oft überschreitet: «Seine Gewalt ist gestaltlos wie seine nirgends fassbare, allverbreitete gespenstische Erscheinung im Leben der zivilisierten Staaten.»

Gewalt als Mittel für einen guten Zweck hielt er hingegen für «angemessen». Er befürwortete den Generalstreik der Arbeiterbewegung, das «Nicht-Handeln, wie es der Streik letzten Endes doch ist», dürfe nicht als Gewalt bezeichnet werden. In der revolutionären Gewalt beschwor er eine fast reine, «göttliche», eine «schicksalhafte Gewalt», die «als Mittel zu gerechten Zwecken sittlich sei».

Die irritierende Unklarheit führte zu den unterschiedlichsten Interpretationen, die in Portbou von den Referent:innen zur Sprache kommen. Die Linken reklamierten ihn als Pazifisten, Revolutionäre beriefen sich auf ihn, selbst die extremen Rechten legitimierten ihre totalitären Ambitionen mit seiner Haltung zur Gewalt. Berühmt sind die Deutungen der Philosophen Jacques Derrida und Giorgio Agamben. Derrida bezeichnete Benjamin als Denker des Anti-Parlamentarismus und unterstelle ihm eine fast faschistoide Gesinnung. Agamben hingegen unterstrich, dass seine Parlamentskritik keinesfalls als präfaschistisch gelten dürfe.

«Walter Benjamin war kein Pazifist», sagt Claudia Kalàsz, ehemalige Professorin am Goethe-Institut in Barcelona. «Er taugt mit diesem Text auch nicht zum ideologischen Liebling der Linken».

Ruhm erst posthum in den 1960er Jahren

Die Habilitation von Walter Benjamin wurde 1925 in Frankfurt a. Main abgelehnt, weil sie den Normen einer strukturierten, wissenschaftlichen Arbeit nicht entsprach. So blieb ihm der Beruf eines «freien» Philosophen und Literaturkritikers übrig. Benjamin war in seinem kurzen, intellektuellen Leben einem kleinen, gebildeten Kreis wohl bekannt. Den Status eines ringsherum geachteten Autors hat er nicht erreicht. Obwohl seine Freunde berühmte Namen hatten: Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Bertold Brecht, Gershom Scholem.

Sein Ruhm als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhundert begann erst in den 1960er-Jahren. Das Bild mit Nickelbrille und Zigarette bekam ikonografischen Rang. Die 68er stilisierten ihn zum Posterboy, ästhetisierten seine tragische Fluchtgeschichte und verwoben sie zur Legende um seinen rätselhaften Tod.

Die letzte Nacht seines Lebens

Am frühen Morgen des 26. September 1940 war Walter Benjamin mit der Fluchthelferin Lisa Fittko, der Fotografin Henny Gurland und ihrem Sohn in den steilen Rebhängen unterwegs. Er war geschwächt und kam auf dem alten Schmugglerpfad nur mit grösster Unterstützung zum Col de Rumpissar und schliesslich ins spanische Portbou. Dies gemäss den Berichten von Fittko und Gurland, der späteren Ehefrau von Erich Fromm.

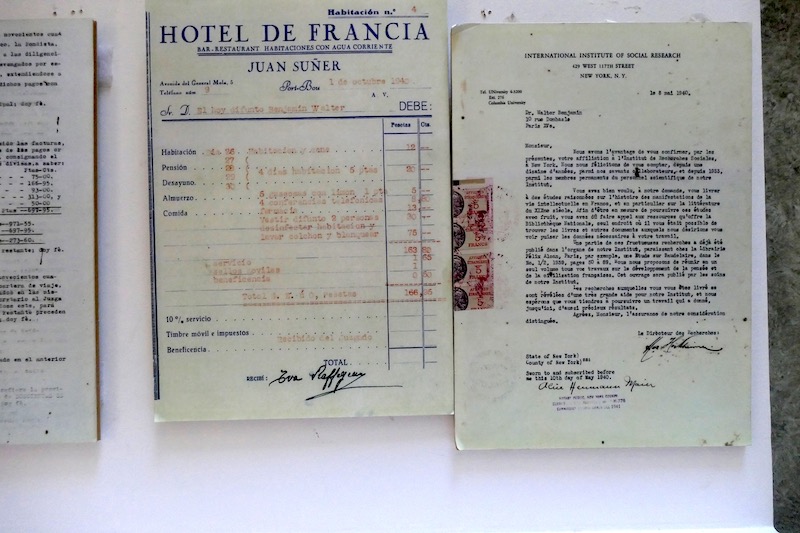

Im katalanischen Grenzort fühlte sich Benjamin nach monatelanger Flucht von den Nazis und dem Vichy-Regime in Sicherheit. Er besass ein Dokument, das ihm die Reise durch Spanien nach Portugal ermöglichte. Er stieg die Treppen ins Dorf hinunter und meldete sich in der Präfektur. Dort teilte man ihm mit, dass er ein Dokument benötige, das ihm die Ausreise aus Frankreich erlauben würde. Die Behörden schickten ihn zurück, erlaubten ihm schliesslich, eine Nacht zu bleiben. Er begab sich mit den anderen ins Hotel Francia, und legte sich erschöpft ins Zimmer 4 im zweiten Stock. Am anderen Morgen war er tot.

Was in dieser Nacht geschah, wird unklar bleiben. Die übliche Erzählung ist, dass er sich mit einer Überdosis Morphium das Leben nahm. Die amtliche Todesursache ist Gehirnblutung. In den letzten Jahren sind Dokumentationen entstanden, die vieles in Zweifel ziehen und mindestens unterlassene Hilfeleistung reklamieren. Benjamins erbärmlicher Zustand musste allen aufgefallen sein. Er hätte dringend ärztliche Unterstützung erhalten müssen.

Einige Dokumente in der Casa Civil erinnern an diese letzte Station in Portbou. Der Wirt im Hotel Francia berechnete Benjamin vier Übernachtungen, inklusive Essen. Aus der Rechnung, die Gurland zahlte, geht hervor, dass er vier Telefongespräche führte und fünf Gaseosas con limon trank. Die offizielle Sterbeurkunde besagt, dass er am 26. September gestorben sei. Dort steht als Name «Benjamin Walter», die jüdische Beziehung fehlt. So wurde er nur wenige Stunden später auf dem katholischen Friedhof in der Nische 563 beigesetzt. Jahre später wurden die sterblichen Überreste in ein Massengrab verlegt.

In diesen chaotischen Zwischenwelten galten Erlasse wenig. Gurland durfte mit ihrem Sohn am anderen Tag weiterreisen.

Noch steht nur die Bibliothek des geplanten Zentrums

Das alte Rathaus in Portbou zerfällt seit Jahren. Der Bau aus der Jahrhundertwende ist heute als «Casa Walter Benjamin» eingetragen. Die Stiftung Angelus Novus plant mit dem Stadtrat von Portbou schon lange «ein Zentrum für Geisteswissenschaften und Forschung mit internationaler Ausrichtung» einzurichten. Darin soll Portbou «als strategischer Ort und Grenzübergang des internationalen Exils von Süd nach Nord und von Nord nach Süd erscheinen», wie es auf der Website heisst. Einst hatte sich der britische Architekt Norman Forster für den Umbau interessiert. Dann wurde auf der Frankfurter Buchmesse 2022 ein Projekt von zwei jungen Architekten aus Barcelona vorgestellt und dessen Umsetzung definitiv versprochen. Bis jetzt ist lediglich im Nebenhaus die Bibliothek entstanden. «Wir wissen nicht, wann die Pläne verwirklicht werden», sagt die Präsidentin der Stiftung Angelus Novus, Pilar Parcerisas. «Die politischen Parteien sind zerstritten. Immerhin haben wir jetzt die Bibliothek. Hier können wir auch ganz schöne Sachen machen.»

Der Friedhof liegt oberhalb von Portbou. Auch hier muss man Treppen steigen und läuft vorerst an der künstlerischen Interpretation von «Angelus Novus» vorbei. So heisst eine von Paul Klee geschaffene Tuschzeichnung.

Das Bild ist berühmt geworden durch Benjamin, der es 1921 erwarb, und sich in seiner letzten Schrift darauf bezog: « (…) Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füsse schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schliessen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.» (Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte (1940), These IX.)

Gedanken am Friedhof

Beim Friedhof steht der Gedenkort Passagen, den der israelische Künstler Dani Karavan zur Erinnerung an Benjamin entworfen hat. Ein schlanker, dreieckiger Gegenstand aus rostigem Stahl drängt aus dem Boden. Die Öffnung ist kaum zu sehen, eine schmale Treppe führt hinab, der Blick geht zuerst zum Meer und weitet sich zum Himmel, ehe eine dicke Glasplatte den Weg versperrt. Der Asphalt zwischen Denkmal und Friedhofseingang wird gerade aufgerissen. Man steigt über das Trümmerfeld, um zum Friedhof zu gelangen und denkt an Benjamins Katastrophen-Text und die «Trümmerhaufen» der Geschichte.

Gedichten von Paul Celan gelauscht, ein Klangporträt für Walter Benjamin eingeweiht, den Film «El aura del camino» gesehen: Am Schluss des «multidisziplinären Festivals zeitgenössischer Kunst und Denkweise» steht man am Grab von Walter Benjamin und viele Fragen bleiben. Was ist vom Gewalt-Essay im Jahr 2025 zu halten? Wie würde Benjamin die Gewalt von heute sehen, die Terroranschläge von 9/11, das terroristische Attentat der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel, den gegenwärtigen Vernichtungswahn der israelischen Regierung und deren Armee in Gaza, den Ukrainekrieg, die Flucht- und Migrationsbewegungen, die rechtsnationalen Tendenzen allerorten und schliesslich die Gewalt in den sozialen Medien?

Der Text «Zur Kritik der Gewalt» bietet wohl keine Anleitung mehr, die Gewalt von heute zu verstehen. Vielmehr möchte man ihn als historisches Dokument betrachten. So könnte eine verdichtete Zusammenfassung der Sommerschule lauten.

Benjamins Verdienst ist der Versuch, Arten von Gewalt zu verstehen und in einem grösseren Zusammenhang zu denken. Daraus ergibt sich die Bedeutung für sein gesamtes Werk bis heute: die subversive und provokante Sicht auf verschiedenste Aspekte des Weltgeschehens.

_____________________

(1) Walter Aeschimann. ausweglos in Portbou. Eigenverlag. Zürich 2020. Franken 50. Zu beziehen beim Autor.

(2) In: Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, Vol II.1, herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a.M. 1999. S. 179-2024

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Besten Dank für den schönen und informativen Artikel! Spannend ist in diesem Kontext auch das künstlerische Zusammenspiel von Bild (Paul Klees «Angelus Novus») und Text (Benjamins «Engel der Geschichte»). Die US-amerikanische Sängerin und Performerin Laurie Anderson hat diesen Faden in ihrem magischen Song «The Dream Before» aus dem Album «Strange Angels»weitergesponnen, in dem sie den Benjamin-Text wörtlich übernimmt. Ein unheimlich prophetischer Text:

«She said: What is history?

And he said: History is an angel being blown backwards into the future

He said: History is a pile of debris

And the angel wants to go back and fix things

To repair the things that have been broken

But there is a storm blowing from Paradise

And the storm keeps blowing the angel backwards into the future

And this storm, this storm is called Progress.»