Wie uns die Internet-Giganten wieder zu Vasallen machen

Wenn sich die grössten IT-Unternehmen der Welt mit neuen Produkten durchzusetzen versuchen, kann sich ein einzelner Staat wie die Schweiz nicht entziehen. Umso mehr Einfluss haben die Bosse der digitalen Wirtschaft und ihre weltumspannenden Plattformen gegenüber den staatlichen Mächten. Die grössten dieser US-Konzerne werden als «7 Magnificants» bezeichnet, da sie die globale Wirtschaft mit ihren Milliarden bestimmen. Sie sind offenbar nicht nur «gross», sondern auch «grossartig». Gemeint sind damit Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla.

Die Tech-Giganten beherrschen mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten die digitale Wirtschaft: Apple und Microsoft sind seit Jahrzehnten Schwergewichte auf dem PC-Markt. Dazu kommen Plattformen für Online-Verkäufe wie Amazon oder von «Social Media» wie «Meta». Allerdings handelt es sich um eine Momentaufnahme. Nvidia ist erst kürzlich mit dem Hype um KI zu den führenden Konzernen aufgestiegen, und chinesische Anbieter wie Baidu, Alibaba und Tencent holen rasant auf.

Die «glorreichen Sieben»

Die «glorreichen Sieben» prägen immer stärker die Kultur des digitalen Zeitalters. Wie stark ihr gesellschaftlicher Einfluss ist, zeigt sich daran, dass die Bosse und Entrepreneure des digitalen Zeitalters leicht mit den grossen Unternehmern des Industriezeitalters verglichen werden können – etwa mit John Rockefeller in den USA oder mit Alfred Escher, dem Zürcher Industriekapitän des 19. Jahrhunderts. Dieser war hierzulande führender Vertreter des Industriekapitalismus und Zürcher Regierungsrat. Er förderte massgeblich die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) und war Pionier der Eisenbahnverbindung durch den Gotthard.

Steve Jobs und Apple: Die Ikone des digitalen Zeitalters ist Steve Jobs, der charismatische Chef von Apple, der früh an Krebs verstarb. Er schaffte es, mit dem Iphone eine neue Form der Kommunikationskultur zu begründen. Sein Biograf Walter Isaacson zeigt auf, dass Jobs eine Mischung aus Genie und Wahnsinn war. Einerseits ein absoluter Perfektionist, für den Design alles zählte, aber auch despotisch und machtbewusst. Seit den Apple-Rechnern und dem legendären Mac entwickelte er seine Gerätepalette für den digitalen Alltag stetig weiter. Jobs veränderte mit dem Macintosh die ganze Computerindustrie und mit dem Ipod die ganze Musikindustrie. Die oft auch brutale Härte hinter dieser Erfolgsgeschichte zeigt Isaacson (S. 363) am Personal-Digital-Assistent «Newton» auf, den Jobs von einem auf den anderen Tag fallen liess. Jobs brüskierte damit den damaligen Apple-CEO Gil Amelio, indem er ihn am Telefon aufforderte «Newton abzuschiessen». Amelio war total überrumpelt und fragte nach, ob das nicht zu teuer wäre. Jobs darauf: «Hak es ab, schreib es ab, werd es einfach los. Es spielt keine Rolle, was es kostet. Die Leute werden Hurra schreien, wenn es in der Versenkung verschwunden ist.»

Wie exzentrisch und machtbewusst die neuen Mogule des Plattformkapitalismus sind, zeigen auch andere Exponenten der «glorreichen Sieben»:

Bill Gates und Microsoft: Die Biographie von Bill Gates wird im Buch des Investigationsjournalisten Tim Schwab mit «Das Bill-Gates-Problem» überschrieben. Der Microsoft-Gründer, der durch seine Stiftung als Wohltäter gilt, ziehe nicht nur finanziellen Nutzen aus seiner Stiftung, sondern übe durch sie auf undemokratische Weise enorme Macht aus. Schon nach der Gründung von Microsoft galt Gates als arrogant und skrupellos. Als sein Partner Paul Allen erkrankte, versuchte er ihn finanziell auszubooten. Gates, so Allen, sei ein Mensch, der sich stets gedrängt fühle, seine Überlegenheit zu beweisen und andere zu vernichten, wenn er das könne.

Auch der Mythos des Wohltäters ist seit Tim Schwabs Buch angekratzt. Gates sei in Wirklichkeit ein Machthaber und seine Gates Foundation in Wahrheit eine politische Organisation – ein Werkzeug, um in der öffentlichen Politik mitzumischen. Der Philanthropismus der Superreichen sei ein Mittel, um weltweit auf die Politik Einfluss zu nehmen – und dies auf undemokratische Weise. Tim Schwab schreibt dazu: «Dass die Superreichen ihr Privatvermögen nahtlos in politische Macht verwandeln können, ist ein deutliches Zeichen für ein Scheitern der Demokratie und das Aufkommen einer Oligarchie» (S. 27). Gemäss der NZZ kamen mehr als 10 Prozent des Budgets der WHO für 2020/21 von der Gates Foundation. Einzig Deutschland bezahlte mehr.

Marc Zuckerbergs Konzern Meta: Mark Zuckerberg hat Facebook 2004 als Social-Media-Netz gegründet und ist bis heute CEO dieses Unternehmens. Mit seinen Mitgründern überwarf er sich, zahlte sie dann aber nach einem Vergleich aus. Als Facebook nach 2010 aus der Mode kam, dachte man bereits ans Ende der Höhenflüge seines Konzerns. Doch Zuckerberg kaufte seine wichtigsten Konkurrenten Whatsapp und Instagram auf und ist bis heute einer der führenden Internet-Unternehmer im Bereich der Social Media geblieben.

Als in den USA der Stern von Donald Trump zu leuchten begann, war Facebook tief in den Wahlkampf verstrickt. Die Firma Cambridge Analytica hatte die Profile von 87 Millionen Facebook-Nutzern ausgewertet, um gezielt mit den unrechtmässig abgegriffenen Daten Wahlkampf zu betreiben. Gemäss der New York Times konnten damit die privaten Social-Media-Aktivitäten eines grossen Teils der amerikanischen Wählerschaft zugunsten des Wahlkampfs von Donald Trump ausgenutzt werden. Sechs Jahre später akzeptierte der Facebook-Mutterkonzern Meta einen Vergleich, mit welchem die Sammelklage von Usern durch die Zahlung von 725 Millionen US-Dollar beigelegt wurde.

Jeff Bezos und Elon Musk: Auch Jeff Bezos, Chef der Warenplattform Amazon, hat sich politisch in Stellung gebracht, indem er die Washington Post, eine der renommiertesten Zeitungen der USA, 2013 für 250 Millionen Dollar kaufte. Frank Lobigs, Medienwirtschaftler an der Technischen Universität Dortmund, meinte damals im Deutschlandfunk, es handle sich um einen «mäzenatischen» Zug, um die traditionsreiche Zeitung zu erhalten. Die «Zeit» kommentierte diesen Kauf deutlich nüchterner: «Die Washington Post wird nicht Amazon gehören, sondern Bezos persönlich; sie wird von der Börse genommen. Aber der Gedanke, dass er das Hauptstadtblatt nicht auch für Lobbyarbeit für Amazon nutzen wird, ist absurd.»

Ursprünglich waren die Mogule des digitalen Kapitalismus eng mit der Entwicklung der digitalen Kommunikationsmittel (PC, Internet und Handy) verbunden. Die digitalen Plattformen und die Daten, die hier bewirtschaftet werden, sind heute weit darüber hinaus der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Das belegt Jeff Bezos Amazon, das den Online-Handel weltweit dominiert. Aber auch der Autobauer Tesla von Elon Musk ist ein breit aufgestellter Technologiekonzern, der über die Auswertung der Daten seiner Kunden das autonome Fahren forciert.

Die Rivalitäten der Tech-Mogule

Die Plattformen und ihre egomanischen Besitzer kämpfen oft hemdsärmelig um ihre Pfründen und Königreiche. Das kann bis zu persönlichen Auseinandersetzungen gehen. So kündigten Marc Zuckerberg und Elon Musk einen Mixed-Martial-Arts-Kampf für 2024 an. Doch dieser Kampf rückte gerade in weite Ferne. Denn Zuckerberg hatte sich im Training für den Käfigkampf das Kreuzband gerissen und musste operiert werden. Mit harten Bandagen wird aber auch in den Geschäftsbereichen der Tech-Milliardäre operiert. Legendär ist die Rivalität zwischen Bezos Amazon und Musks Firma Space Ex in der Raumfahrt. Beide sind mit ihren wiederverwendbaren Raketen Rivalen, die Touristen in den Weltraum senden und den Mars besiedeln wollen.

Auch bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz stehen die Grosskonzerne in Konkurrenz. Neben Chat GPT von der Firma Open AI, die eng mit Microsoft verbunden ist, und Google mit «Bard» sind hier immer mehr Konkurrenten im Rennen. So entwickelt auch der «Meta»-Konzern von Facebook das eigenen Sprachmodell Llama 3, das die bisherigen KI-Modelle übertreffen soll. Und es stehen auch Jeff Bezos mit «Perplexity» und Elon Musk mit «Grok» in den Startlöchern.

Die These vom Technofeudalismus

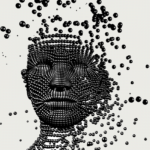

Angesichts der neuen Tech-Herrscher, die sich um geltende Regeln nicht scheren, wenn sie quer zu ihren Anliegen verlaufen, stellt sich die Frage, ob sich die Welt zur feudalistischen Herrschaftsform zurückbewegt. Der ehemalige Wirtschaftsminister Griechenlands, Yannis Varoufakis, spricht von einem «Technofeudalismus», der sich als neue Herrschaftsform zu etablieren beginnt. Der klassische Kapitalismus sei tot, und es habe eine neue Ära begonnen. Das Entscheidende der neuen «digitalen Herrschaft»: Sie floriert nicht mehr über die Güter, welche produziert werden. Vielmehr zahlen die Firmen, die dort ihre Produkte anbieten eine Abgabe. Diese vergleicht er mit dem Lehen, das im Mittelalter die Bauern abzugeben hatten. Heute geschehe dies in Form von Daten, welche die Besitzer dieser neuen Plattformen für ihre eigenen Zwecke abschöpfen. Mit jedem Click und jedem Like vergrössern sie ihre Macht, denn die Währung, die zu dem unglaublichen Reichtum der Konzerne führt, sind unsere Daten, die wir an sie abgeben. Technofeudalismus sei die Vorstellung, dass wir Big-Tech (Amazon, Google, Apple und Meta) dienen, indem wir Daten für den Zugriff auf ihre Cloud zur Verfügung stellen. So wird das autonome Fahren, das Musk mit Tesla vorbereitet, nur aufgrund der Millionen von Kundendaten möglich werden, die verarbeitet werden.

Nach Varoufakis haben die konventionellen kapitalistischen Hersteller fast keine andere Wahl mehr, als ihre Waren nach dem Gutdünken der Cloudalisten zu verkaufen und ihnen für dieses Privileg eine Gebühr zu zahlen. Sie entwickeln damit zu ihnen eine Beziehung, die sich nicht von Vasallen gegenüber ihren feudalen Oberherren unterscheidet. Die These vom Technofeudalismus unterstützt auch der Genfer Wirtschaftsprofessor Cédric Durant. Für ihn bedeutet der Technofeudalismus, dass mit der Digitalisierung der Welt ein grosser Rückschritt begonnen habe. Die Wettbewerbsbeziehungen hätten sich zu Abhängigkeitsverhältnissen entwickelt. Folgen seien die Rückkehr der Monopole, die Abhängigkeit der Subjekte von Plattformen, die Verwischung der Unterscheidung zwischen Wirtschaft und Politik.

Die Macht der Clouds

Das Aufkommen der Internet-Giganten ist nicht allein eine weitere industrielle Revolution. Nach Varoufakis ist damit jene Epoche zu Ende, welche die Fesseln des mittelalterlichen Feudalismus auflöste, aus dem dann Kapitalismus und Demokratie hervorgingen. Der Vasall wird wieder an seinen neuen Herrn, den Cloud-Kapitalisten, gebunden. Die Besitzer der Plattformen erwerben eine immense Macht, indem sie unser Verhalten vorhersagen, unsere Präferenzen lenken und unsere Entscheidungen beeinflussen. Sie machen uns zu ihren unbezahlten Dienern, deren Aufgabe es ist, die dazu notwendigen Algorithmen zu trainieren. Allerdings kann die Macht der Cloud auch überschätzt werden. Die Cloud ist auf die Massenproduktion von industriellen Waren angewiesen, damit Abgaben fällig werden. So ist für Tesla die Cloud zwar wichtig, aber es braucht auch die industriellen Innovationen, welche aus dem Elektroauto ein gefragtes Produkt machen. Insgesamt gilt: Erst wenn innovative Produkte auf Online-Märkten angeboten werden, können die Plattformen davon profitieren.

Dass auch die Macht des Technofeudalismus auf tönernen Füssen steht, zeigt das Beispiel von Elon Musk, der mit Tesla und seiner chinesischen Gigafactory den chinesischen Markt aufrollte. Es war eine klassische industrielle Strategie, welche Tesla nutzte, um in China führender Anbieter von Elektromobilen zu werden. Die New York Times weist darauf hin, wie Musk eng mit staatlichen Führungskräften zusammenarbeitete – etwa mit dem heutigen chinesischen Ministerpräsidenten Lu Qiang. Diese «symbiotische» Bindung an Chinas Staatsführung ist für die New York Times besorgniserregend, da Musks Weltraum-Unternehmen SpaceX heikle Pentagon-Verträge hat und einen grossen Teil des Satelliten-Internets der Welt kontrolliert.

Es ist zudem Ironie der Geschichte, dass die China-Strategie von Tesla letztlich die chinesischen Autobauer stärkte. Der chinesische Rivale BYD überholte Tesla am Ende des letzten Jahres bei den weltweiten Verkäufen. Der Aktienkurs von Tesla brach aufgrund rückläufiger Verkäufe in China ein. Musk büsste den Titel des reichsten Mannes der Welt ein. Erst im April dieses Jahres kündigte Tesla die Entlassung von weltweit 10 Prozent der Belegschaft an. Aber auch chinesische Tech-Riesen wie Alibaba oder Baydou gefährden die westlichen Grosskonzerne. Dabei passt das Bild des Technofeudalismus nur beschränkt, weil in China der Staat die eigenen Konzerne unterstützt. Es könnte deshalb sein, dass der Technofeudalismus die Warengesellschaft des Kapitalismus nicht ablöst, sondern neue Dynamiken im bisherigen Wirtschaftssystem hervorruft. Wie die Soziologin Sabine Pfeifer festhält, führt dies zu Fragen wie: «Welche Mechanismen des Kapitalismus verstärken, verändern und verschieben sich?»

Was die demokratischen Gesellschaften gegen den Technofeudalismus tun können

Dass die Bäume der Tech-Magnaten auch gegenüber gewerkschaftlichen Kräften nicht in den Himmel wachsen, musste Elon Musk, der mit Gewerkschaften wenig am Hut hat, am Beispiel von Schweden lernen. Hier steht er unter starkem Druck, weil die Arbeiter von Tesla einen Tarifvertrag fordern und seit einem halben Jahr im Streik stehen. In Schweden und in anderen nordischen Ländern werden die Forderungen der Tesla-Beschäftigten mit Sympathieaktionen unterstützt. Für Musk war dies unverständlich, weil er die Mentalität europäischer Gewerkschaften zu wenig kennt. Sein Kommentar auf X: «Das ist verrückt.» Vor wenigen Tagen besänftigte er seine Tonlage: «Ich denke, der Sturm ist vorüber. Die Dinge sind in Schweden in einer ganz guten Verfassung.»

Besonders wichtig für die Demokratie sind die staatlichen Zusammenschlüsse auf der internationalen Ebene, die am ehesten den Tech-Giganten Paroli bieten können. So versucht die EU den Datenschutz durch eine «Europäische Datenschutz-Grundverordnung» (DS-GVO) zu regeln. Diese umfasst Fragen, die sich durch «Big Data» und neue Techniken oder Arten der Datenverarbeitung wie Profilbildung, Webtracking oder dem Cloudcomputing ergeben.

Das Europäische Parlament hat in diesem Jahr zudem die Risiken des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz beschränkt. Die KI-Systeme sollen dadurch sicher, transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich werden. Gegenüber den privaten Interessen der Big-Tech-Unternehmer bilden damit staatliche Institutionen und Organisationen ein Gegengewicht zu den neofeudalistischen Tech-Fantasien. Demokratie und politische Willensbildung werden davon abhängen, ob es gelingt, eine politische Sphäre zu bewahren, welche es nicht Netzwerken wie X (dem früheren Twitter) überlässt, den öffentlichen Diskurs zu organisieren.

Wenn die EU versucht, das eigenwillige Treiben der Tech-Konzerne in geordnete Bahnen zu lenken, so blickt das Silicon Valley misstrauisch nach Europa. Denn der EU ist es dank ihrer Wirtschaftsmacht gelungen, so etwas wie Grundregeln im Umgang mit KI und Internet zu formulieren. Nun müssten diese Regulierungen aber weltweit durchgesetzt werden – auch mit Milliardenstrafen, wenn es nötig ist. Erst dann wird der Mythos des Technofeudalismus als Entwicklung verstanden werden, die aus der Zeit gefallen ist.

Bücher zu den Superreichen

Walter Isaacson, Steve Jobs. München 2011 (Bertelsmann)

Tim Schwab, Das Bill Gates Problem. Der Mythos vom wohltätigen Millionär, Frankfurt 2023 (Fischer)

Sheera Frenkel, Cecilia Kang, Inside Facebook. Die hässliche Wahrheit, Frankfurt 2021 (Fischer)

Walter Isaacson, Elon Musk. Die Biografie. München 2021 (Bertelsmann)

Yanos Varoufakis, Technofeudalismus. What Killed Capitalism. London 2023 (Penguin Random House)

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Es droht eine Rückkehr – jein. Vielem kann «man» sich heute entziehen ohne Problem. Ich muss meinen Freundeskreis nicht mit Whatsapp beglücken, kein Insta-Profil haben für eine gesunde Identität. Viel schlimmer schwant mir SBB und Krankenkassen: Da wird getrack und gesteuert, es geht nur ums Geld. Und zur Krankenkasse werde ich gezwungen, tw. auch zur Mobilität. Diese Zwänge sind mir näher und gefährlicher…

Ich teile ihre Bedenken Herr Sten.

Habe noch nie ein Handy o.Ä. besessen.

Es geht sogar ohne Bahncard.

Weil ich als Rentnerin privilegiert bin und an einem ruhigen Ort wohne, passt das.

Im Sommer erweitert das Fahrrad den Bewegungs-Radius.

Im Winter geht es zu Fuss, manchmal mit Freunden per Auto, lokalen Bahn- und Busbilletts zum vollen Preis.

Dann ist «Winterruhe» angesagt.

Bücher, Radio und TV liefern wundervolle Welten und Anregungen ins Haus.

So kann man dem Gerangel in den Städten, Zügen, Bussen etc. ausweichen, braucht wenig Geld und behält eine gute Lebensqualität.

Bei der Krankenkasse bezahlt man die Beiträge, verzichtet jedoch möglichst auf Arztbesuche. Gute Apotheken bieten beste Beratung.

Ja, und dann gibt es noch die Post – «wotsch en Brief so schrib en Brief», sagte meine Mutter in meiner Kindheit…

Einiges ist heute noch möglich, aber wie lange? Es geht rasend schnell…

Bravo für den Artikel. Leider sind Öffentlichkeit, Politik (ausser Piratenpartei) und Verwaltungen (fast alle) diesbezüglich blind. Sogar der Infosperber unterstützt mindestens Musk und Zuckerberg. Ich kann ohne Apple oder Google Konto kein Velo mehr mieten oder mein Velo in einer Velostation parkieren, in bestimmten Geschäften nicht mehr einkaufen und bald wohl nicht mehr Bus und Bahn benutzen. Besonders schlimm finde ich die Schulen, welche die SchülerInnen oder ihre Eltern nötigen sich mindestens die Microsoft- oder Apple-Welten einzuverleiben, worin sie meistens ein Leben lang gefangen bleiben werden und wie wir Steuerzahler die Konzerne finanzieren müssen, sowohl mit Geld als auch mit Daten.