Kommentar

kontertext: Schweigen ist nicht nichts

Der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno (1903-1969) hört, dass sein Kollege, der Philosoph Martin Heidegger (1889-1976), mit Bauern zusammen gewesen sei und mit ihnen stundenlang begeistert geschwiegen habe. Adorno soll bemerkt haben: Man hätte aber schon gerne gewusst, worüber sie geschwiegen haben.

Ob Adorno den Spruch wirklich gesagt oder in seinem umfangreichen Werk überliefert hat, weiss ich nicht. Aber die Anekdote ist gut, weil sie in Erinnerung ruft, dass Schweigen immer einen Kontext hat. Schweigen ist nicht einfach nichts, sondern bestimmt von dem, was vor oder nach ihm liegt, vom Zweck, dem es unterliegt, von den Personen, die beteiligt sind. Schweigen ist beredt.

Absichtsvolles Schweigen

Schweigen wird oft strategisch eingesetzt, als Teil einer Dramaturgie: im Theater zum Beispiel oder beim Erzählen ganz allgemein. Schweigen erweckt Erwartungen. Der Cliffhanger nutzt das. Langes Schweigen in Gremien oder Konversationen erhöht die Aufmerksamkeit und Neugierde der anderen. Schweigen kann in der Grellheit und im Lärm der Medien bewusste Verweigerung, bewusstes Nichtmitmachen sein, ein Akt des Widerstandes geradezu. Schweigemärsche vertrauen dieser Kraft. Der extremste Fall dieser Art von Schweigen ist das Schweigen unter der Folter.

Bedrohliches Schweigen

In der Sprache der Mächtigen gibt es Lücken, die bedrohlich wirken und auch so wirken sollen. Das Schweigen und Verschweigen dient ihnen als Waffe. Präsident Trump ist ein Meister dieses einschüchternden Diskurses. Er lässt immer wieder bewusst aus, was er genau meint, um Ängste zu erwecken. Er droht mit Zöllen, mit Gewalt, mit Repression, mit Krieg, präzisiert aber nicht, was er beabsichtigt und wann er handeln will. Auffällig oft notieren Journalisten und Journalistinnen, was Trump merkwürdiger Weise nicht gesagt habe. Sie rätseln dann über seine Absichten und begeben sich schon allein dadurch in eine unterwürfige Position. Zum Diskurs von oben gehört auch das machtverschleiernde diplomatische Schweigen: No comment!

Feiges Schweigen

Wer schweigt stimmt zu, sagt ein altes Prinzip. Jedenfalls, so müsste man noch hinzufügen, wenn er die Möglichkeit zu reden hätte. Das feige Schweigen der Neutralen ist in der Schweiz ein bekanntes Phänomen. Es grenzt ans Verschweigen, toleriert durch Nichtkommentar, wodurch Komplizenschaft und moralische Mitschuld entstehen können. Derzeit werden insbesondere palästinensische Stimmen zum Verstummen gebracht, um sich das Grauen in Gaza, das Unrecht in der Westbank und unangenehme politische Probleme vom Leib zu halten. Die Beispiele sind zahlreich. Drei von vielen: Bundesrat Cassis bleibt stumm auch nach dem Gaza-Apell, den 135‘000 Leute unterschrieben haben. Die Basler Internetzeitung bajour drückt sich vor einem Interview mit Atef Abu Saif, der als gebürtiger Gazaoui vom Leben, Leiden und Sterben der Lokalen zu erzählen weiss. Die Uni Bern verweigert Vertreterinnen von Amnesty International und der Uno ihre Räume. Sie verlangt jetzt auch schon, wie die SRG, «Ausgewogenheit».

Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, aber im Wesentlichen hat sich doch eine unheilvolle Spaltung in der Welt etabliert: Westeuropa und die USA bringen Empathie für die israelischen Opfer auf, der Rest der Welt für die palästinensischen. Eine Spaltung des Schweigens und Verschweigens.

Pragmatisches Schweigen

In der Quantenphysik herrschen verrückte Zustände. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beobachten Phänomene, die sie sich nicht vorstellen und nicht erklären, wohl aber mit mathematischen Methoden ziemlich genau vorhersagen können. Daher zirkuliert unter ihnen die pragmatische Parole: «Shut up and calculate!». «Halt den Mund und rechne!» Das meint: Verzichte auf intellektuelle Gewissheit und kümmere Dich um die Praxis.

Als Methode ist das lebensnah. Brauchen wir wirklich letzte Gewissheit, ob in Gaza ein Völkermord stattfindet oder der Begriff Apartheid auf Israels Gesellschaft zutrifft? Sollten wir uns nicht eher auf pragmatischere Debatten zur Beendigung des Krieges und Veränderung der Gesellschaft konzentrieren?

Nachklang

Unsere Sprache hat ihre Grenzen und kann nur ausdrücken, was innerhalb ihrer Grenzen liegt. Es gibt Unsagbares, von dem aber doch die Rede sein muss, zum Beispiel die Liebe oder äusserstes Leid. Zwar gilt: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.» (Wittgenstein). Man kann aber versuchen, das Schweigen mit Bedeutung aufzuladen. In Musik und Literatur gibt es den Versuch, zu sagen, was man nicht sagen kann. Victor Hugo hat es in seinem Essay über Shakespeare so formuliert:

«Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique l’exprime.»

Die Musik drückt aus, was man weder sagen noch verschweigen kann.

Die Literatur hat das Verfahren der Metapher, des Verweis-Charakters entwickelt. Das Schweigen wird mit Wörtern gleichsam umstellt, um erahnbar oder erfahrbar zu machen, was nicht direkt gesagt wird. Das Schweigen ist hier Nachklang des Gesagten und Vorschein der nachfolgenden Worte.

«In tausend Formen» titelt Goethe ein Gedicht, in dem er durchspielt, wie das direkt mit Du angesprochene Objekt der Sehnsucht sich in benennbaren Formen versteckt, selbst aber nicht direkt benannt werden kann:

In tausend Formen magst du dich verstecken,

Doch, Allerliebste, gleich erkenn ich dich;

Du magst mit Zauberschleiern dich bedecken,

Allgegenwärtge, gleich erkenn ich dich.

Das Gedicht endet mit den Zeilen:

Und wenn ich Allahs Namenhundert nenne,

Mit jedem klingt ein Name nach für dich.

Tucholskys Schweigen

Deutschland hatte ihn ausgebürgert und seine Werke verbrannt. Am 21. Dezember 1935 um 21.55 Uhr starb der Schriftsteller Kurt Tucholsky in einem Krankenhaus im schwedischen Exil. Im Obduktionsbericht steht: «Intoxicatio? (Veronal?)».

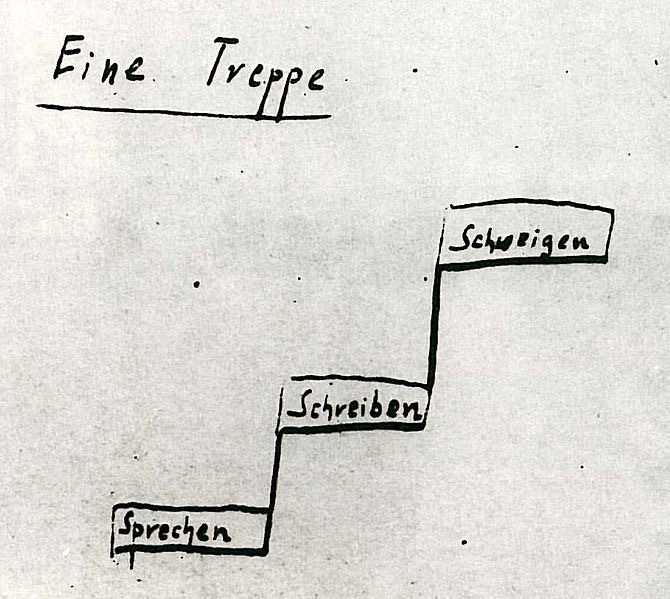

Als letzten Eintrag in seinem «Sudelbuch» hinterliess er eine minimalistische Zeichnung:

Tucholsky war seit 1931 publizistisch zunehmend verstummt. Was ihn in die Resignation trieb, war vor allem die politische Situation Deutschlands, der Siegeszug der Nazis. Sechs Tage vor seinem Tod schrieb er seinen letzten Brief an Arnold Zweig nach Palästina. Darin zog er eine bittere Bilanz seines politischen Wirkens und kritisierte das Ausbleiben des Widerstands der deutschen Juden gegen Hitler. Er schrieb:

«Das ist bitter, zu erkennen. Ich weiss es seit 1929 – da habe ich eine Vortragsreise gemacht und ‹unsere Leute» von Angesicht zu Angesicht gesehen, vor dem Podium, Gegner und Anhänger, und da habe ich es begriffen, und von da an bin ich immer stiller geworden. Mein Leben ist mir zu kostbar, mich unter einen Apfelbaum zu stellen und ihn zu bitten, Birnen zu produzieren. Ich nicht mehr. Ich habe mit diesem Land, dessen Sprache ich so wenig wie möglich spreche, nichts mehr zu schaffen. Möge es verrecken – möge es Russland erobern – ich bin damit fertig.»(1)

Und doch, und doch! Tucholsky zeichnet eine Treppe, kein lineares Nacheinander in der Ebene. Die Treppe suggeriert einen Aufstieg, eine Dialektik, eine Aufhebung von Stufe zu Stufe. So gesehen ist das Schweigen nicht nur die letzte, sondern auch die höchste Stufe, angereichert mit dem Schreiben und Reden. Indem sie Reden und Schreiben in sich bewahrt, rettet sie einen letzten Funken Hoffnung.

_______

(1) Kurt Tucholsky: Politische Briefe. Reinbek 1984, S. 12

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

_____________________

Unter «kontertext» schreibt eine externe Gruppe von Autorinnen und Autoren. Sie greift Beiträge aus Medien auf, widerspricht aus journalistischen oder sprachlichen Gründen und reflektiert Diskurse der Politik und der Kultur. Zurzeit schreiben regelmässig Silvia Henke, Mathias Knauer, Michel Mettler, Felix Schneider und Beat Sterchi.

‚Das feige Schweigen der Neutralen in der Schweiz… führt zu Komplizenschaft und moralischer Mitschuld‘. Müsste man da nicht differenzieren:

Die Politik soll neutral sein, um sich so die Möglichkeit offen zu lassen, diplomatisch zwischen den Konfliktparteien vermitteln zu können. Sobald sie Stellung bezieht, hat sie diese Möglichkeit nicht mehr.

Alle Anderen Akteure und alle Privatpersonen sollen möglichst verschiedene Sichtweisen schildern und Meinungen äussern! Und äussern dürfen! Im Journalismus natürlich gerne ausgewogeh, d.h. möglichst beide resp. alle Seiten zu Wort kommen lassend. Aber ja – leider haben die gängigen Medien gerade dies etwas verlernt in letzter Zeit, scheint mir.