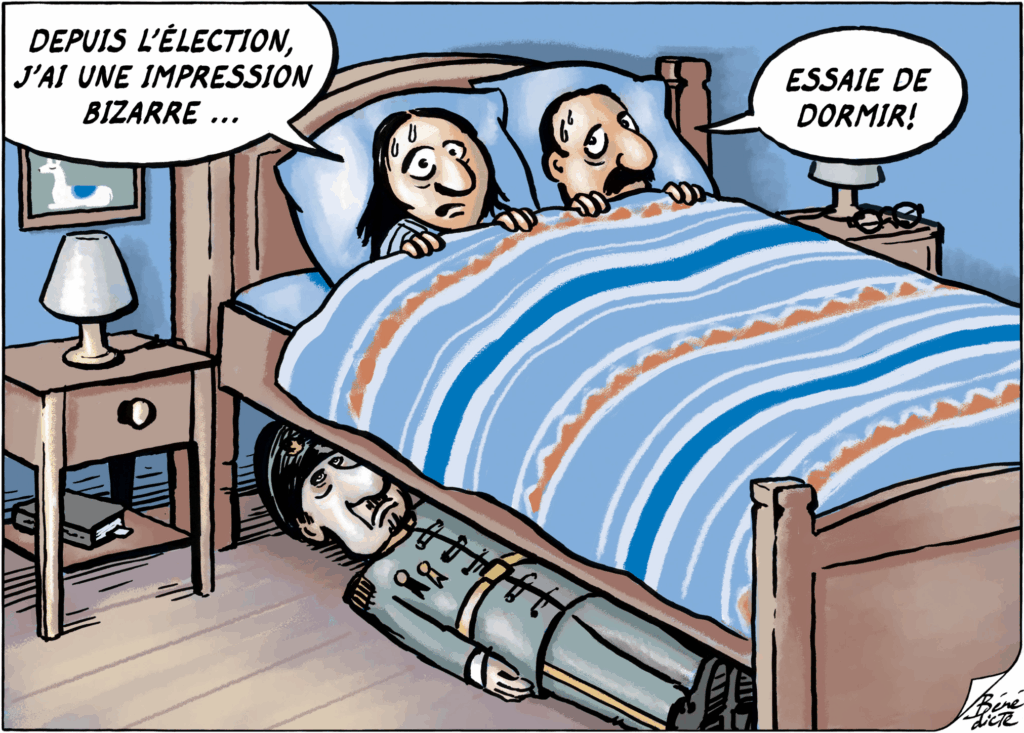

Chile: Ein Sympathisant der Diktatur ist neuer Präsident

Der ultra-rechte Hardliner und bekennende Bewunderer der Pinochet-Diktatur, José Antonio Kast, hat die Stichwahl in Chile mit 58 Prozent gegen die Kandidatin der kommunistischen Partei, Jeannette Jara, gewonnen. In Honduras zieht sich die Auszählung der Stimmen im Kampf um die Präsidentschaft endlos in die Länge. An der Rückkehr der Rechten an die Macht besteht aber auch dort kein Zweifel.

Verschiedene Medien analysieren nach der demokratischen Wende in Chile, weshalb die Linken gescheitert sind. Der in Deutschland domizilierte Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen (npla) befasste sich schon vor der ersten Wahlrunde im November intensiv mit den Hintergründen der mageren Ausbeute, die die Regierung des jungen Präsidenten Gabriel Boric nach vier Jahren vorzuweisen hat. Entscheidend fällt dabei ins Gewicht, dass zwei Entwürfe zu einer neuen Staatsverfassung – der erste mit deutlichem Linksdrall, der zweite mit klarer Anlehnung an neoliberale Wirtschaftspolitik – vom Volk an den Urnen verworfen wurden.

Abgesehen von einigen Retuschen an der Altersvorsorge, die der konservativen Opposition nur mühsam abgerungen werden konnten, sind kaum strukturelle Veränderungen zu verzeichnen. Gleichzeitig hat sich in diesem Andenstaat ein dumpfes Gefühl von Unsicherheit ausgebreitet. Zwar ist die Neigung zu Gewalttaten im Vergleich zum übrigen Lateinamerika geringer, dennoch hört man in Chile vermehrte Klagen über die Umtriebe krimineller Banden. Wie weit solche Emotionen aus politischen Gründen hochgespielt werden, ist schwer auszumachen.

Ähnlich ist die Lage nach dem jüngsten Urnengang in Honduras einzuschätzen. Dort kehrt laut Analyse im «IPG-Journal» die Macht sang- und klanglos zurück in konservative Hände. Das hängt in erster Linie mit einer konstitutionellen Norm zusammen, wonach der Kandidat mit den meisten Stimmen zum Präsidenten des Landes gewählt ist. Es braucht keinen prozentualen Mindestanteil. Diese Spielregel nützt vor allem den Konservativen und Rechtsliberalen, die das Heft in diesem bettelarmen zentralamerikanischen Staat seit jeher in der Hand haben. Sie verhindert nämlich, dass linksgerichtete Kräfte das Szepter dauerhaft übernehmen. Ausnahmen gab es nur einmal in den 1970er Jahren, als eine Gruppe von progressistisch eingestellten Militärs und Zivilisten kurzfristig an die Macht kam – und von Washington prompt zurückgepfiffen wurde.

Als sich nach der Jahrtausendwende doch einmal linksliberale Kräfte unter der Führung von Emanuel Zelaya an den Urnen durchsetzen konnten, sorgten die Konservativen bei Halbzeit seines Mandats (2009) mit relativ sanfter Hand dafür, dass die Kirche im Dorf blieb und Teile der linken Führung ins Exil geschickt wurden. Nach wenigen Jahren kam mit dem damals neugewählten, stramm rechtsgerichteten Präsidenten Juan Orlando Hernández ein Mann ans Ruder, der zunehmend enge Kontakte mit Drogenhändlern pflegte. Auf Druck von aussen wurde er seinerseits kaltgestellt und 2024 durch ein Urteil der US-Justiz für Jahrzehnte hinter Gitter gesetzt.

Warum Honduras unter den letzten Regierungen verschiedenster Richtung und trotz eines gewissen wirtschaftlichen Wachstums das ärmste Land Lateinamerikas (nach Haiti) geblieben ist, versucht «BBC-Mundo» zu ergründen.

Wie weit die Linke selbst zur Baisse beigetragen hat, damit setzt sich ein erfahrener Beobachter der Entwicklung Lateinamerikas in der «taz» auseinander. Er kommt zum Schluss, dass Strukturreformen nicht nur am Widerstand der herrschenden Kreise in den Legislativen abgeprallt sind. Die Linke habe es zudem nicht verstanden, die finanziellen Überschüsse, die vor allem in den ersten 15 Jahren dank hoher Preise auf den internationalen Rohstoffmärkten angefallen waren, ökonomisch und sozial sinnvoll zu nutzen. Auf knappem Raum werden hier die Protagonisten jener historischen Phase mitsamt ihren Fehlern und (beschränkten) Verdiensten genannt. Als erwähnenswerte Ausnahmen sind die beiden seit vielen Jahrzehnten demokratisch regierten Kleinstaaten Uruguay und Costa Rica zu nennen.

Je länger und genauer man die Entwicklung auf dem Subkontinent verfolgt, desto tragischer erscheint der Fall von Ecuador. Die Monatszeitschrift «Lateinamerika Nachrichten» diagnostiziert in ihrer September-Ausgabe in diesem bis vor etwa einem Jahrzehnt relativ ruhigen und scheinbar stabilen Staat am Äquator eine Krise mit vielfältigen Gesichtern: Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums, überbordende Subventionen (insbesondere für fossile Treibstoffe), landesweite Protestkundgebungen und Streiks, Ausbreitung von Rauschgiftbanden, die immer brutaler um sich schlagen, Ausrufung des Notstands durch die konservative Regierung, die eine neoliberale Wirtschaftspolitik nach den Vorbildern in Argentinien (Milei) und El Salvador (Bukele) verfolgt, eine explosiv steigende Mordrate und repressive Versuche, den auseinanderbrechenden Staat unter Kontrolle zu bringen.

Der 35-jährige Präsident Daniel Noboa, Sohn des reichsten Mannes im Land, will seine Macht mit einem neuen, überstürzt konzipierten Geheimdienstgesetz, mit digitaler Aufrüstung und der Förderung von Denunziantentum sichern. Geradezu verzweifelt rief er das Volk zur Beantwortung von vier Grundfragen nationaler Bedeutung auf – sie wurden allesamt mit klarem Nein abgeschmettert. Zudem stellte das Verfassungsgericht diverse umstrittene Massnahmen der Regierung in Frage. Die Bevölkerung kämpft auf der Strasse gegen liberale Erdöl- und Bergbaukonzessionen, die dem Fremdkapital selbst im Nationalpark Yasuni Tür und Tor öffnen würden.

Krisensymptome häufen sich ebenfalls im benachbarten Kolumbien. Dort sind innert weniger Monate allgemeine Wahlen fällig. Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach konservative Politiker an die Macht spülen, nachdem in den vergangenen vier Jahren Gustavo Petro, ein früherer Guerillaführer populistischen Ursprungs, den rund 50 Millionen zählenden Staat regiert hat. Präsident Donald Trump stempelte seinen kolumbianischen Kollegen kürzlich als «Chef des illegalen Drogenhandels» ab, allerdings ohne der Öffentlichkeit irgendwelche Beweise oder Indizien zu liefern. Seither sind die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Nationen beschädigt, wie die Nachrichtenplattform «amerika21» ausführt.

Die Spannung steigt nun von Tag zu Tag angesichts des militärischen Aufmarschs, den Washington in der karibischen See inszeniert. Die Pfeilspitze der kriegerischen Operationen ist zwar gegen das benachbarte Venezuela gerichtet, wird in der Region aber weithin als Rückkehr zur US-amerikanischen «Kanonenbootdiplomatie» verstanden.

Kolumbien, Ecuador, Venezuela – das sind die drei Nationen an der Nordwestecke Südamerikas, die vor rund 200 Jahren unter der Führung von Simón Bolívar die Unabhängigkeit von Spanien eroberten und sich im gleichen Zug nach dem Wunsch des Befreiers zu einer einzigen Nation zusammenschliessen sollten. Letzteres ist damals nur in Ansätzen gelungen. Jetzt verbinden sie weniger gemeinsame Ziele als existentielle Gefahren, die ihre Zukunft bedrohen: terroristisch agierende Rauschgiftkartelle, politischer Notstand, wirtschaftliche Stagnation und US-amerikanische Falken, die es auf die natürlichen Ressourcen dieses Erdteils abgesehen haben.

________________________________________________________________________

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine. Der Autor war 33 Jahre lang Korrespondent in Südamerika, unter anderem für den «Tages-Anzeiger» und die «Frankfurter Rundschau».

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Diese Wahl dürfte die USA und die EU sehr zufrieden stellen.