PFAS: Wissenschaftler kritisieren Untätigkeit bei Pestiziden

Eine neue Studie der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt, wie stark Grund- und Oberflächenwasser, aber auch Lebensmittel bereits mit dem PFAS Trifluoracetat (TFA) belastet sind. TFA kann von Pestiziden abgespalten werden und gelangt so ins Grund- und Trinkwasser – mit kaum absehbaren Folgen.

Ob die Fluorchemikalie fortpflanzungsgefährdend ist, steht noch nicht endgültig fest. Es gibt jedoch deutliche Hinweise darauf. Das deutsche Bundesamt für Risikobewertung stuft TFA als «reproduktionstoxisch, Kategorie 1B» ein, mit dem Hinweis: «Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.» Die Bewertung auf EU-Ebene läuft noch – die TFA-Menge im Wasser steigt unterdessen stetig weiter.

Nur im Tiefengrundwasser kein TFA

Lediglich im Tiefengrundwasser finde sich kein TFA, betonte der Toxikologe und Co-Autor Peter Clausing vom Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN) bei der Vorstellung der Studie am 30. Oktober in Berlin. TFA sei oft in Konzentrationen weit über dem Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter nachweisbar, der für fortpflanzungsgefährdende Stoffe gilt. Das bestätigen frühere Untersuchungen von Global 2000 und PAN Europe.

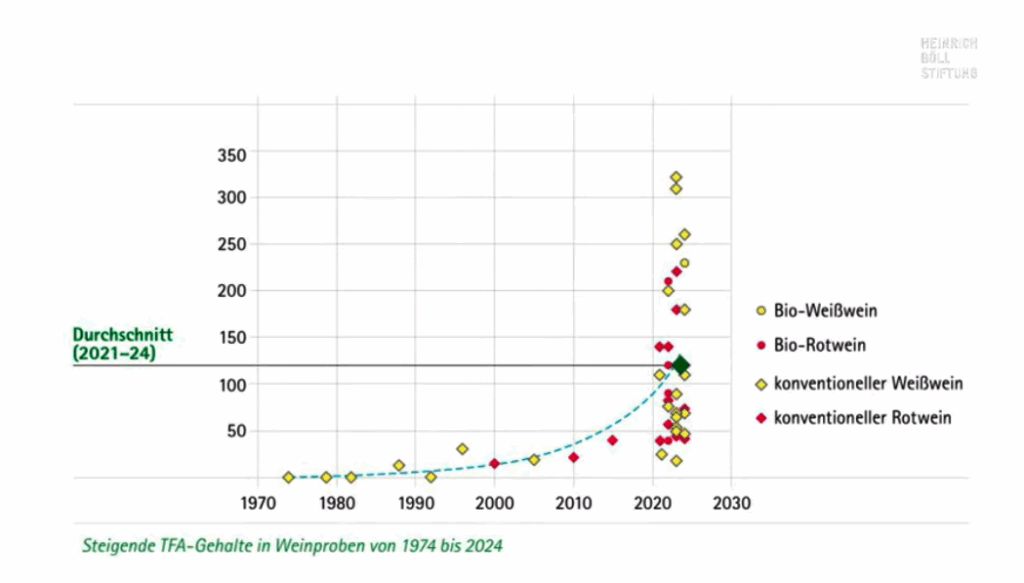

Um historische Belastungen zu rekonstruieren, untersuchte Clausing Weinproben. Da Wein Trauben aus verschiedenen Jahrgängen enthält, eignet er sich als Archiv für Umweltchemikalien. Dabei stellte er fest, dass der Freiburger Chemiker Michael Müller kurz zuvor denselben Ansatz gewählt hatte (Infosperber berichtete). Ein wissenschaftlicher Glücksfall.

Studie bestätigt bisherige Forschung

Die unabhängige Studie der Universität Freiburg bestätigte die Resultate: Noch in den 1980er-Jahren enthielt Wein praktisch kein TFA. Seit 2018 ist der durchschnittliche Gehalt um ein Vielfaches gestiegen.

Höhere TFA-Gehalte gingen mit einer grösseren Zahl und Konzentration synthetischer Pestizidrückstände einher. Das deckt sich mit anderen Studien: Die Landwirtschaft stellt laut Umweltbundesamt die grösste TFA-Quelle dar, gefolgt von Niederschlägen, die TFA aus Kältemitteln enthalten.

«Global sind Niederschläge das grössere Problem», so Clausing. Dadurch gelange die Chemikalie bis in die Meere, wo sie sich nicht mehr entfernen lasse. Sollte TFA tatsächlich reproduktionstoxisch sein, wären sämtliche derzeitigen Grenzwerte zu hoch angesetzt, warnt er. Nur Dänemark erfülle derzeit die europäischen Anforderungen für fortpflanzungsgiftige Chemikalien.

Ein Wirrwarr gesetzlicher Vorschriften

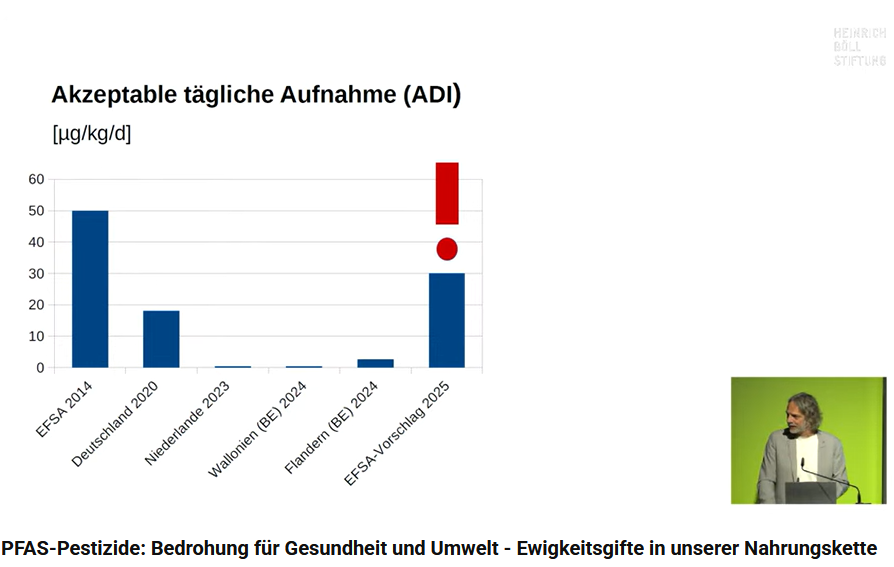

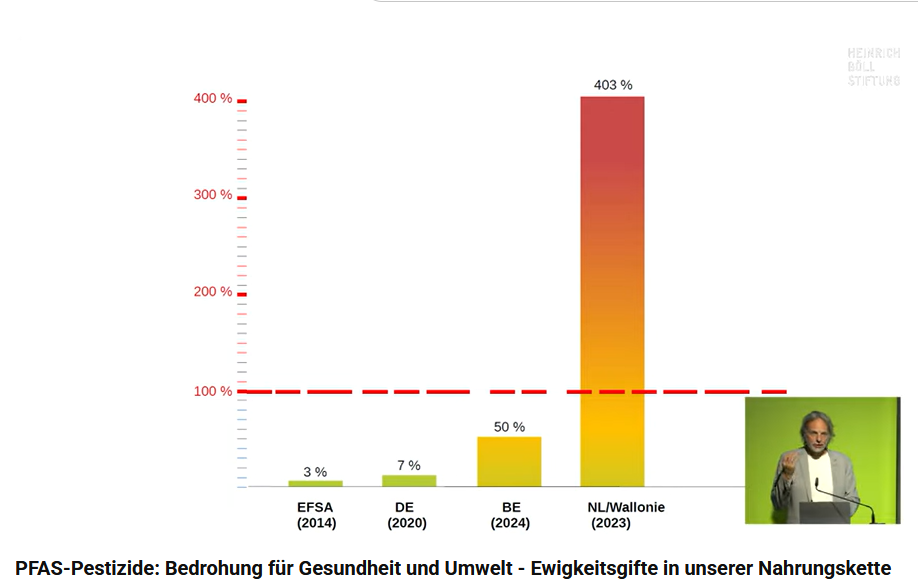

Wie viel TFA Menschen täglich aufnehmen und ob das gefährlich ist, bleibt zudem unklar. Während die Europäische Lebensmittelbehörde Efsa 2014 eine akzeptable tägliche Aufnahmemenge (ADI) von 50 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht festlegte, senkten deutsche und niederländische Behörden diesen Wert später drastisch. Die Niederlande erlauben mit 0,3 µg/kg/Tag nur noch einen Bruchteil davon. In Flandern liegt der ADI bei 2,6 µg/kg/Tag, ebenfalls deutlich unter der ersten Efsa-Bewertung. Und auch die aktuelle Efsa-Neubewertung liege mit 30 µg/kg/Tag noch immer weit über diesen niedrigen Werten. «Für Laien ist das schon verunsichernd», kommentierte Clausing.

Er verdeutlichte, was das praktisch bedeutet: Gälten die niederländischen Richtwerte als Massstab, läge die tägliche TFA-Aufnahme über Grundnahrungsmittel wie Brot, Nudeln oder Haferflocken bei Kleinkindern bereits über der akzeptablen Grenze. «Bedenkt man, dass man auch über Wasser TFA aufnimmt, sind 50 Prozent schon eine Überschreitung», erklärte Clausing.

Behörden handelten viel zu spät

Auch der zweite Autor, Helmut Burtscher-Schaden, kritisierte das zögerliche Vorgehen der Behörden. Bereits 1998 sei bekannt gewesen, dass TFA aus Pestiziden im Grundwasser vorkommt, führt der Biochemiker auf. «Doch die EU hat jahrelang keine toxikologischen Daten angefordert.» Eine Risikobewertung von 2014 gehe weitgehend auf ein Positionspapier der Industrie zurück. Erst 2021 seien Tests zur Reproduktionstoxizität nachgeholt worden.

«Toxikologisch unhaltbar»

Die sehr unterschiedlichen Bewertungen der europäischen Behörden erklärt Burtscher-Schaden damit, dass diese nicht nur verschiedene Studien, sondern auch unterschiedliche Berechnungsmethoden herangezogen hätten – und sich damit viel Zeit liessen. Besonders umstritten sei eine Studie an Ratten von 2019. «Die Efsa übernimmt hier die Sichtweise eines Hausarztes», kritisierte er. «Sie erkennt Effekte erst an, wenn Leberwerte stark erhöht sind. Das ist toxikologisch unhaltbar.» Burtscher-Schaden spricht sogar von einem möglichen «Contergan-Deja-vu».

Und ausgerechnet Zeit hat bei TFA niemand. Die Chemikalie zerfällt nicht und kann nur mit grossem Aufwand aus Wasser entfernt werden. Die Konzentration im Grundwasser steigt weiter. Vor Kurzem warnten bereits die Wasserversorger vor einem sich aufbauenden Risiko (Infosperber berichtete).

Pestizidverbot wäre möglich – und nötig

Von den 27 derzeit zugelassenen PFAS-haltigen Pestizidwirkstoffen sind 17 als krebserregend oder fortpflanzungsschädigend eingestuft. Von den in Deutschland insgesamt 1801 zugelassenen Pestizid-Produkten enthalten wiederum nur 176 einen oder mehrere PFAS-haltige Wirkstoffe. Ein Verbot wäre nach Einschätzung Burtscher-Schadens rasch umsetzbar – und dringend nötig, um eine weitere Anreicherung von TFA in Wasser, Lebensmitteln und letztlich im menschlichen Körper zu verhindern.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Sehr Interessannt! Was machen wir denn wenn wir hier alles verbieten und die Lebensmittel nicht mehr bei uns anbauen können? Importieren wir dann Lebensmittel, die mit Pflanzenschutzmittel angebaut werden die eigentlich bei uns dann verboten wären? Dann müssen die Spiesse gleich lang werden und ein Importverbot wäre die Folge!

Im Westen nichts Neues: Profit geht vor Gesundheit. Bei einem Profit von 100 Prozent «stampft es [das Kapital – J. S.] alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert…» (zitiert nach Karl Marx, Das Kapital, 1. Band, Dietz Verlag 1981, S. 788). Was bedeuten da Millionen Tote, Kranke, frühkindliche Schäden oder gar Zeugungsunfähigkeit? Profitgier der Hersteller und Bequemlichkeit der Kunden sind schon lange eine gesundheitsschädliche Allianz eingegangen – auf vielen Gebieten (Kunstfasern, Lebensmittelzusätze, Pestizide, Mineralöle, Weichspüler – die Liste ließe sich endlos fortsetzen). Der «Staat» erlässt Gesetze und Vorschriften ohne Ende, nur nicht dort, wo es lebensnotwendig wäre. Wenn mit dem Trinkwasser auch noch die wichtigste Lebensgrundlage vergiftet wird, brauchen wir uns um Atomkriege oder Pandemien wahrlich keine Sorgen mehr zu machen. Dieses System ist zu einer Reform nicht bereit und nicht in der Lage.