Swiss, Lufthansa & Co. verschweigen ihre Klimasünden

Wie das Militär, halten sich auch die Fluggesellschaften bedeckt, was den genauen Treibstoffverbrauch betrifft. «Sie kennen ihn. Aber für die Öffentlichkeit ist er geheim», sagt Professor Dieter Scholz vom Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau an der Hochschule der Angewandten Wissenschaften in Hamburg.

Je weniger Kraftstoff ein Triebwerk verbraucht, desto günstiger können Fluggesellschaften ihre Flüge anbieten. Die Triebwerkshersteller würden ihre «wertvollsten Daten» – also die zum Kraftstoffverbrauch – «wie nichts anderes schützen. Man kann eine Menge Daten über Schub, Geometrie oder die grundlegende Montage finden, aber es ist wahnsinnig schwierig, tatsächliche Daten zum Treibstoffverbrauch zu finden», schrieb einer von Scholz’ Studenten 2018 in einer Studie. Der Grund: «Im globalen Luftfahrtmarkt konkurrieren mehrere Triebwerkshersteller und sie wollen nicht, dass ihr Hauptverkaufsargument öffentlich zugänglich ist.»

«50 Klimaziele der Luftfahrtindustrie wurden entweder verfehlt, aufgegeben oder vergessen.»

Dieter Scholz, Professor am Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau, HAW Hamburg

Wichtiger Unterschied: Angabe pro 100 Kilometer oder pro Stunde

Dem gut gehüteten Geheimnis versuchte 2023 ein anderer seiner Studenten auf die Spur zu kommen. Anhand öffentlich zugänglicher Informationen berechnete er den Treibstoffverbrauch der 50 gebräuchlichsten Passagierflugzeuge auf acht verschiedene Arten und bildete daraus den Mittelwert.

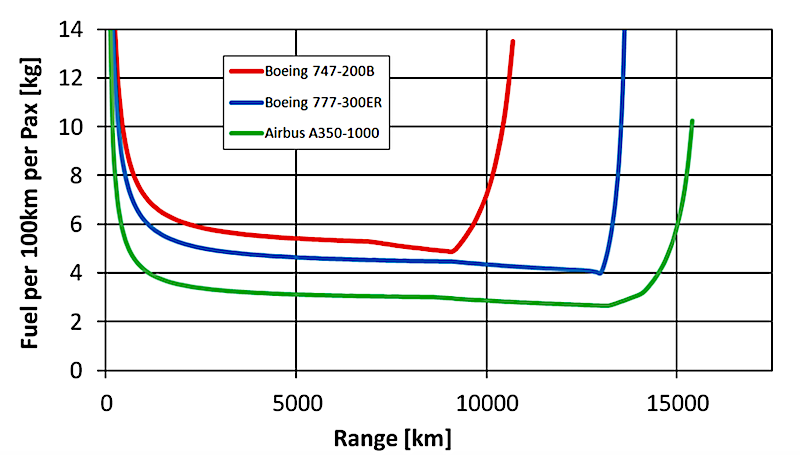

Auf mittleren Flugstrecken von 2800 bis 11’000 Kilometern benötigt ein vollbeladener Flieger demnach etwa 2,5 bis 5 Kilogramm Treibstoff pro 100 Kilometer und pro Passagier mitsamt Gepäck.

Zum Vergleich: Der durchschnittliche Verbrauch bei Autos beträgt laut dem deutschen Umweltbundesamt derzeit 7,4 Liter pro 100 Kilometer. Bei einer Fahrt mit vier Personen macht das 1,85 Liter pro Kopf (umgerechnet rund 1,5 kg). Pro 100 Kilometer und Passagier erscheint der Kraftstoffverbrauch bei den Flugzeugen klein, falls sie vollbesetzt sind.

Etwa 100’000 Liter Sprit bis Hongkong

Doch erstens werden riesige Mengen Kerosin verbrannt: Allein für einen einzigen etwa 9000 Kilometer langen Flug von Frankfurt nach Hongkong benötigt beispielsweise ein Airbus A350-1000 mit 340 Sitzen rund 91’800 Kilogramm (kg) Kerosin, ermittelte ein weiterer Student von Scholz. Eine Boeing 747-200B brauche sogar etwa 161’700 kg Treibstoff und eine Boeing 777-300ER verbrenne auf dieser Strecke circa 114’200 kg. Bei dem rund 12-stündigen Flug macht das etwa 28 kg Kerosin pro Passagier pro Stunde.

Zum Vergleich: Wenn ein Auto mit vier Personen bei Tempo 100 km/h acht Liter Benzin pro 100 Kilometer schluckt, beträgt der Verbrauch umgerechnet rund 1,6 kg Treibstoff pro Person pro Stunde.

Im Jahr 2020 waren circa 800 Boeing 777-300ER im Einsatz. Dazu rund 4800 Boeing 737-800, etwa 4100 Airbus A320, 1600 Airbus A321, 980 Boeing 737-700 – insgesamt 29217 Flugzeuge im Dienst von Fluggesellschaften zählte der World Airliner Census damals.

Krux bei kurzen und sehr langen Flugdistanzen

Zweitens verschleiert die pauschale Angabe «pro Passagier und 100 Kilometer» wichtige Punkte. Denn auf kürzeren Flugstrecken brauchen Flugzeuge deutlich mehr Kerosin als auf mittleren. Der Grund: Beim Start und im Steigflug benötigt das Flugzeug sehr viel Energie, die beim Sinkflug und bei der Landung nicht vollständig zurückgewonnen werden kann. Ein Airbus A320 etwa kann in der Steigphase locker 125 Kilogramm Treibstoff pro Minute verbrennen.

Flugdistanz fällt stark ins Gewicht

Neuere Flugzeuge zählen den Berechnungen zufolge zu den sparsameren Flugzeugtypen. Doch auch dieser Vorteil löst sich in Luft auf, wenn man damit – wie die zum Beispiel frühere deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock nach einem Fussball-Länderspiel – Kurzstrecke fliegt.

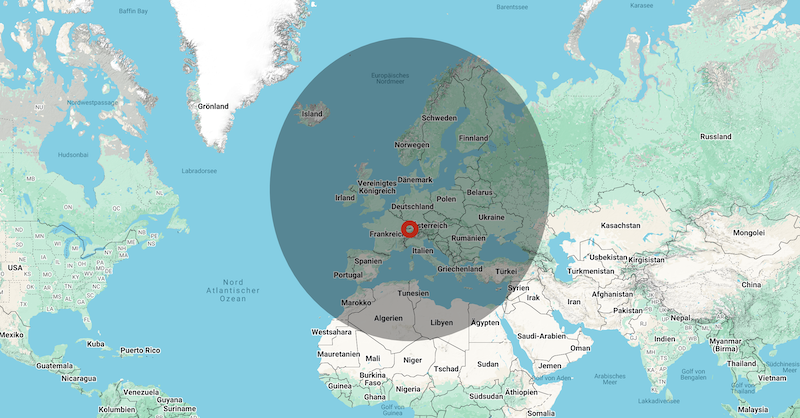

Bei Flugdistanzen unter etwa 2800 Kilometer verbrennen gängige Passagierflugzeuge pro Passagier 6 bis 14 Kilogramm Treibstoff pro 100 Kilometer, berechnete Scholz` Mitarbeiter Marius Kühn. Die meisten Ferienflüge ab der Schweiz fallen in diese Kategorie, wie der «Great Circle Mapper» zeigt:

Grüne Ministerin liess mal eben mehrere Tonnen Treibstoff verbrennen

Dieser hohe Verbrauch gilt, wenn jeder Platz im Flugzeug besetzt ist. Fliegt man fast allein, wie Baerbock es tat, ist der Treibstoffverbrauch pro Person viel höher. Im Regierungs-Airbus A321 (mit theoretisch rund 200 Sitzplätzen) verpulverte die grüne Ex-Ministerin also mehrere Tausend Liter Treibstoff.

Bei sehr langen Strecken steigt der Treibstoffbedarf ebenfalls massiv an. Ab welcher Distanz dies der Fall ist, hängt stark vom Flugzeugtyp ab. Darauf wies einer von Scholz` Studenten 2017 hin.

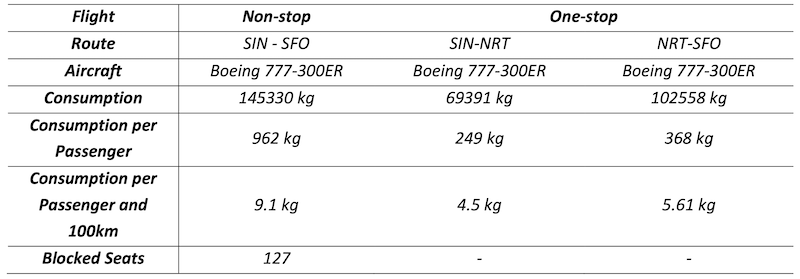

Würde beispielsweise eine Boeing 777-300ER ohne Zwischenlandung von Singapur nach San Francisco fliegen, müsste sie sehr viel Treibstoff mitführen. Wegen des Gewichts könnten 127 Sitzplätze nicht belegt werden. Mit Zwischenstopp in Tokio dagegen könnte die Airline alle Sitzplätze verkaufen und das Flugzeug zudem voll beladen. Deshalb kann eine Zwischenlandung die Airline günstiger zu stehen kommen, auch wenn der Treibstoffbedarf dabei sogar höher ausfällt als beim Nonstop-Flug.

Kondensstreifen tragen zur Klimawirkung bei

«Aus jedem Kilogramm Kerosin entstehen 3,15 Kilogramm CO2», sagt Scholz. «Die Umweltwirkung, gemessen in äquivalenten CO2, ist aber um den Faktor 3 grösser. Denn zusätzlich zur Treibhauswirkung des CO2 kommen beispielsweise Stickoxide und die in der Regel erderwärmend wirkenden Kondensstreifen hinzu. Sie zählen zu den Nicht-CO2-Effekten.»

In der Zeitschrift «Luft- und Raumfahrt» zeigte Professor Scholz 2022 das Versagen der Luftfahrtindustrie und der Politik beim Klimaschutz auf: «50 Klimaziele der Luftfahrtindustrie wurden entweder verfehlt, aufgegeben oder vergessen», schrieb Scholz und berief sich dabei auf eine Studie der britischen Umweltorganisation «Possible».

Im Jahr 2009 habe sich die Luftfahrtindustrie zu einem CO2-neutralen Wachstum ab 2020 verpflichtet («Carbon-Neutral Growth»). Ab diesem Zeitpunkt hätten CO2-Emissionen kompensiert werden sollen. Doch dazu kam es nicht. «Dokumente zum Carbon-Neutral Growth seien vom Server der International Air Transport Association (Iata) verschwunden, berichtete Scholz.

Luftfahrtbranche «vergisst» die Nicht-CO2-Emissionen

Als Nächstes warb die Luftfahrtbranche in der EU für die Idee der «Null Emission» bis zum Jahr 2050 – «physikalisch unmöglich», wie Scholz anmerkt. Gleichzeitig habe die Branche aber bei Politikern darauf gedrängt, dass weder auf nationaler noch auf EU-Ebene Verordnungen erlassen werden, damit sie dieses Ziel wirklich einhalten muss – eine doppelbödige Strategie.

Zudem war nur die Rede von CO2-Emissionen. Die Nicht-CO2-Effekte dagegen ignoriert das Konzept der «Net-Zero-Carbon Emissions» – obwohl laut Scholz eben zwei Drittel der Treibhauswirkung infolge des Fliegens auf die Nicht-CO2-Effekte zurückzuführen seien.

Diese seien in ihrer Wirkung aufs Klima schwieriger zu berechnen, schreibt das Eidgenössische Bundesamt für Umwelt auf seiner Website. Klar ist aber: Die Nicht-CO2-Effekte übersteigen jene des CO2 deutlich. Berechne man beide Effekte ein, habe die zivile Fliegerei 3,5 Prozent der durch Menschen verursachten Erderwärmung zu verantworten, so Scholz.

Um die Ziele zu erreichen, müsste der Luftverkehr zurückgehen …

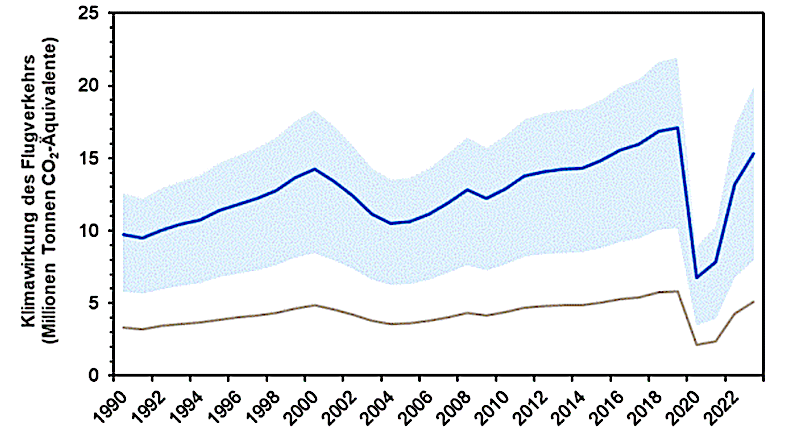

Laut dem Zwischenziel «Fit for 55» der EU sollen verkehrsbedingte Emissionen bis 2030 um 55 Prozent reduziert werden, verglichen mit 1990*. Scholz hält das für utopisch. Denn: «Die Emissionen sind durch die Zunahme des Luftverkehrs stetig gewachsen. Die Reduktion um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 bedeutet für die Luftfahrt daher eine Reduktion um mehr als 80 Prozent bis 2030, also um etwa 16 Prozent pro Jahr.»

Mit besserer Technik und anderen Massnahmen habe der Kraftstoffverbrauch der Passagierflugzeuge bisher jährlich um etwa 1,5 Prozent gesenkt werden können. Wenn sich dieser Trend fortsetze, «müsste der Luftverkehr pro Jahr um 14,5 Prozent schrumpfen», stellt Scholz fest.

… aber er nimmt weiter zu

Doch mit Ausnahme des Einbruchs während der Corona-Pandemie hat der weltweite Kraftstoffverbrauch stets zugenommen: Die Nachfrage nach Flügen sei 2024 rekordhoch gewesen, frohlockte die «Iata» und verkündete eine Zunahme von zehn Prozent bei den Passagierkilometern, verglichen mit 2023.

Wasserstoff-getriebene Flugzeuge sind aus Sicht von Scholz vorerst keine Lösung. Diese könnten zwar CO2-frei fliegen, aber Nicht-CO2-Effekte aufs Klima seien damit zum Teil weiterhin vorhanden. Die grossen, schweren Wasserstofftanks würden den Treibstoffbedarf der Flugzeuge erhöhen. Zudem geht beim Erzeugen des Wasserstoffs mit Strom viel Energie verloren. Und überdies müssten Flughäfen um- und neue Flugzeuge gebaut werden. Auch die Firma Airbus sei von ihrem Ziel abgerückt, bis 2035 ein wasserstoff-getriebenes Flugzeug zu verkaufen. Als Zeitrahmen nenne sie nun «nicht vor 2050».

«Eine wirkungsvolle Senkung der Emissionen der Luftfahrt kann nur durch eine Reduktion des Luftverkehrs erfolgen.»

Dieter Scholz, Professor am Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau, HAW Hamburg

Noch mehr Energie brauche die Produktion von synthetischem Kraftstoff. «Es wären 50 der grössten Windräder erforderlich, um ein Langstreckenpassagierflugzeug einmal am Tag mit E-Fuel zu betanken. Wird ein Strommix zugrunde gelegt und nicht reiner Ökostrom, dann ergibt sich mit synthetisch hergestelltem Kraftstoff kein CO2-Vorteil – gleiches gilt übrigens auch beim Wasserstoff», gibt Scholz zu bedenken.

«Wenn Sie als Privatperson mal richtig Kraftstoff raushauen wollen, dann müssen Sie sich ein Flugticket kaufen. Mit keinem anderen Verkehrsmittel können Sie in der gleichen Zeit so viel Kraftstoff verbrauchen. Das liegt daran, dass das Flugzeug so schnell ist und in kurzer Zeit weite Strecken zurücklegt», sagt der Professor.

Sein Fazit: «Eine wirkungsvolle Senkung der Emissionen der Luftfahrt kann nur durch eine Reduktion des Luftverkehrs erfolgen.»

Hochsubventionierter Flugverkehr

Kein Transportmittel ist dermassen hoch subventioniert wie der Flugverkehr:

- Kein Rappen Steuern auf dem Kerosin,

- keine Mehrwertsteuer auf den Flugtickets,

- Milliardensubventionen für den Bau von Flugzeugen,

- zinsgünstige oder zinslose Darlehen an Flughäfen

- usw. usw.

Die Fluggesellschaften dürfen die sozialisierten Umweltkosten auf die Steuerzahler, Lärmopfer und Nichtflieger abwälzen. Müsste der Flugverkehr für alle Kosten selber aufkommen, würde der Flugverkehr automatisch abnehmen. (upg)

_____________________

*nachträgliche Präzisierung: Das Hauptziel des «Green Deal» der EU sind keine Netto-Emissionen bis 2050. Das Zwischenziel «Fit for 55» verlangt bis 2030 eine Reduktion um 55 Prozent, verglichen mit 1990.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Grossartiger Artikel, danke. Entscheidend: «Die Nicht-CO2-Effekte übersteigen jene des CO2 deutlich.»

Neuere Flugzeuge fliegen immer höher in der Atmosphäre, u.a. um die Treibstoffeffizienz zu steigern und die CO2-emissionen zu reduzieren. In grösseren Höhen herrschen aber auch günstigere Bedingungen für Kondensstreifen. Konsequenz: es werden MEHR und LÄNGER ANHALTENDE Kondensstreifen erzeugt, was zusätzliche Wärme in der Atmosphäre einschliessen lässt. Das kann sogar von Auge problemlos beobachtet werden; an gewissen Tagen ist der ganze Himmel von diesem Schleicher überzogen.

Besonders hoch fliegen übrigens u.a. Geschäftsreiseflugzeuge, z.B. an die COP und andere sinnlose Veranstaltungen.

zit.(«…Sein Fazit: «Eine wirkungsvolle Senkung der Emissionen der Luftfahrt kann nur durch eine Reduktion des Luftverkehrs erfolgen…..»). Ein verdienstvoller Artikel – denn er unterlegt,was man im Grunde schon lange vermutet hat. Aber ist seine Schlussfolgerung ausreichend ? Ganz sicher nicht und um das Notwendige zu erhellen einen drastischen Vergleich : das laissez-faire, ja geradezu das Promoten gegenüber der Luftfahrt ist ungefär so richtig wie die Erlaubnis, seine Notdurfte in die Trinkwasser-Speicher zu verrichten. Will sagen : müßte eigentlich verboten werden. Jeder kann sich selbst überlegen,welcher gesellschaftliche Wandel dafür erforderlich ist.

Eigentlich ist das Rausblasen von Kerosin in mittlerweile gigantischen Turbinen ohne jegliche Abgasnormen ein unfassbarer Luxus, der entsprechend hoch besteuert werden müsste. Jede Eisenbahn bringt Fracht und Passagiere tausendfach günstiger ans Ziel. Wenn Strom aus bahneigenen Kraftwerken stammt bzw. Bahnstrom und Bahndiesel von Abgaben befreit würden, noch mehr. In Japan kann bspweise. man vollständig mit öffentlichen Verkehr unterweg sein, sauber, schnell und pünktlich. In EU-Europa gibt es nicht einmal vernünftige durchgehende Schnell- und Nacht- oder Autozugverbindungen in den Hauptmagistralen, von den Nebenstrecken ganz zu schweigen. Viel teurer ist es auch.