Künstliche Intelligenz erobert die Schulen

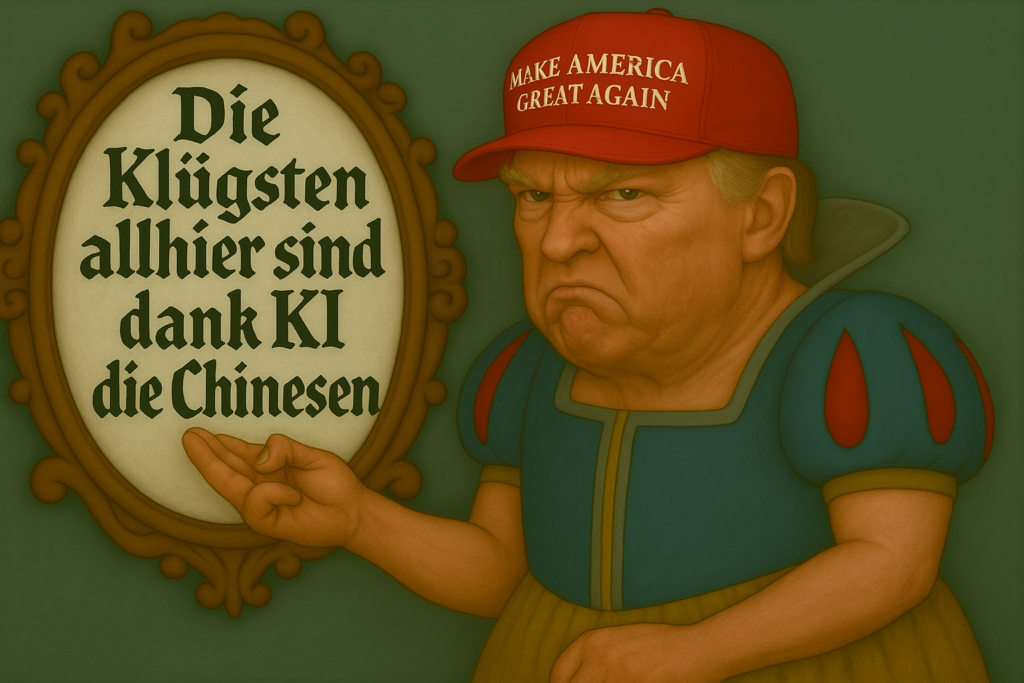

Die USA wollen mit der frühzeitigen Förderung von Kindern und Jugendlichen den digitalen Technologien und der Wirtschaft entscheidende Impulse verleihen. Beflügelt werden diese Pläne von der Initiative von US-Präsident Donald Trump. Er erliess im April eine Verordnung zur KI-Ausbildung ab dem Kindergarten. KI verändert gemäss Trump die moderne Welt rasant, treibt branchenübergreifende Innovationen voran, steigert die Produktivität und verändert unsere Lebens- und Arbeitsgewohnheiten. Die USA stehen bei der KI im Technologiewettbewerb mit China, das ähnliche Strategien entwickelt. Ab diesem Herbst wird eine Ausbildung in Künstlicher Intelligenz für alle Schüler in Peking zur Pflicht. Auch weitere Staaten wie Australien, Singapur, Südkorea und die Vereinigten Emirate befeuern den globalen Wettbewerb.

Trumps KI-Unterricht in den Schulen

In diesem Wettlauf will Trump in den USA eine neue Generation von KI-Innovatoren und -Innovatorinnen heranbilden. Nachdem Motto «America First» soll damit die wissenschaftliche und wirtschaftliche Führungsrolle der USA unterstrichen werden. Geplant ist nicht nur ein staatlicher Geldsegen; es wird auch ein Wettbewerb ausgeschrieben – die «Presidential Artificial Intelligence Challenge». Diese Initiative soll das innovative Handeln von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern unterstützen. Die Nachrichtenwebsite Axios berichtete, dass über 200 CEOs – angeführt von Code.org, einer gemeinnützigen Organisation zur Förderung der Informatikausbildung, – einen Brief unterzeichnet hätten, der sich für Pflichtkurse in Informatik und KI in der Schule einsetzt.

Ein zweischneidiges Schwert

Die öffentlich-private Partnerschaften bieten den USA Vorteile, weil der Staat damit an den Entwicklungen führender amerikanischer Tech-Firmen partizipieren kann. Allerdings verstecken sich hinter dem Ruf nach privater Unterstützung auch finanzielle Engpässe: Gleichzeitig hat Donald Trump nämlich auch ein Dekret unterzeichnet mit dem Ziel, das amerikanische Bildungsministerium aufzulösen. Eine abgespeckte Bundesregierung mit weniger Geld, Personal und Fachwissen könnte jedoch Schwierigkeiten haben, die gross angelegte KI-Verordnung umzusetzen – insbesondere beim Widerstand einzelner Bundesstaaten.

Kritiker fragen sich auch, ob die Förderung von Technologie und KI nicht zu einseitig Prioritäten setzt. Während Unsummen in die Vermittlung von Technologien wie KI fliessen, werden Mittel für Schulmahlzeiten oder Programme zur Anwerbung von Lehrkräften sowie Initiativen zur Förderung von Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion und Barrierefreiheit stark gekürzt.

Randi Weingarten, Präsidentin der «American Federation of Teachers», sieht in der Verordnung zur künstlichen Intelligenz den Versuch, Schulen in unverantwortlicher Weise für Technologieunternehmen zu öffnen – ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Kinder. Den Schulbezirken würde vorgeschrieben, ihre ohnehin begrenzten Ressourcen für unerprobte Software auszugeben. Dazu passt, dass Präsident Donald Trump am ersten Tag seiner Amtszeit das von seinem Vorgänger Joe Biden im Jahr 2023 erlassenes Dekret zur Regulierung der Künstlichen Intelligenz aufgehoben hatte – ein Dekret, das die Risiken vermindern wollte, die KI für Konsumenten, Arbeitnehmer und die nationale Sicherheit birgt.

Konzeptuelle Schwächen der generativen Modelle

Die Entwicklung von KI basiert auf maschinellen Sprachmodellen. Diese «Large Language Models» (LLMs) werden mit riesigen Textmengen trainiert, damit sie menschliche Sprache verstehen und selber kohärente Antworten generieren. Dazu greifen die Techkonzerne alles sprachliche Material ab, worauf sie Zugriff haben: von Büchern und Fachartikeln bis hin zu Social-Media-Inhalten und Websites. Für uns Nutzende bleiben diese Chatbots jedoch eine Blackbox, die uns Antworten auf unsere Fragen geben, ohne dass wir wissen können, wie sie entstanden sind. Dies bringt Risiken mit sich wie Desinformation und unsinnige Antworten, so genannte Halluzinationen, die das Vertrauen in die hervorgebrachte Information untergraben.

Tressie McMillan Cottom thematisiert in einer Kolumne in der «New York Times», wie sinnvoll es ist, einem KI-Assistenten Aufträge zu geben, wenn dies ohne Sachverstand erfolgt. Sie bezweifelt, dass man lernen könne, eine Eingabeaufforderung für einen KI-Chatbot zu erstellen, ohne vorher die nötige Erfahrung und Bildung zu haben und zu wissen, was man tut. Lernen sei ein chaotischer, nichtlinearer menschlicher Entwicklungsprozess, der sich rein effizienzorientierten Ansätzen widersetze. Wer auf den KI-Zug aufspringe, müsse erst lernen, die richtigen Fragen zu stellen, sonst bleibe er weiterhin fachlich inkompetent.

Darüber hinaus kritisiert die Fachjournalistin Audrey Watters die datengetriebene Natur generativer KI-Modelle, welche das bestehende Urheberrecht untergräbt. Die Internetkonzerne entwickelten ihre KI-Modelle buchstäblich durch den Diebstahl der Arbeit anderer. Gleichzeitig übernehmen sie aber keine Verantwortung dafür, wenn Nutzer das von Chatbots abgekupferte Wissen als eigenes ausgeben.

Europa ist langsamer

Auch in Europa haben die Diskussionen begonnen. Allerdings steht im Zentrum kein nationaler und zentraler Plan, der von oben durchgesetzt wird. Vielmehr gehen die verschiedenen Staaten das Thema auf verschiedene Weise und in unterschiedlichem Tempo an. In Europa beginnen erst einzelne Staaten mit Pilotprojekten und dies zum Teil auch etwas zögerlich. Dabei ist der Schutz personenbezogener Daten wie er in der Datenschutz-Grundverordnung der EU verankert ist, ein wichtiger Markstein, der technologischen Wildwuchs verhindern soll.

Die Hoffnungen in der Schweiz

In der Schweiz ist die Anwendung von KI der Schule immer wichtiger geworden, da sich unser Land als wichtiger europäischer Standort im Bericht von Forschung und Entwicklung der KI positioniert. Dabei umschreibt der Titel einer jüngst erschienenen Studie der ZHAW Zürich die gegenwärtige Situation treffend: «Künstliche Intelligenz im Alltag von Jugendlichen: zwischen Neugier und Vorsicht.» Im Bericht heisst es denn auch positiv: «Wer KI-Tools nutzt, könnte sich über kurz oder lang insbesondere im schulischen und beruflichen Kontext Vorteile verschaffen – etwa durch effizienteres Lernen, eine bessere Bewältigung komplexer Aufgaben oder eine gesteigerte Produktivität.»

Die Ängste in der Schweiz

Andrerseits erzeugen diese Veränderungen bei Lehrkräften Ängste. Sie fragen sich, ob das Bewahren und Vermitteln von Wissen noch relevant ist, wenn Informationen per KI-Abfrage verfügbar sind. In der Zeitschrift «Bildung Schweiz» wurde zudem geklagt, dass generative KI das Vortäuschen von Eigenleistungen massiv erleichtere. Mit wenigen Klicks und ohne Verständnis können Texte durch KI produziert und dann als eigene Leistung ausgegeben werden. Das lässt die Befürchtung aufkommen, dass Expertise und darauf bezogene Bildung abgewertet werden, wenn anstelle von menschlicher Urteilsfähigkeit und Erfahrungswissen KI tritt.

Keine KI im Kindergarten

Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) plädiert ebenfalls für ein vorsichtiges Vorgehen und sieht Chancen, aber auch Risiken beim KI-Einsatz. Personalisiertes Lernen, neue Zugänge und dynamische Assistenzfunktionen stünden Intransparenz, Überwachung, Abhängigkeit und Täuschungsmöglichkeiten gegenüber. Zudem könnten generative KI-Systeme die Expertise abwerten und die Motivation verringern.

Was für die Schweiz jedoch kaum in Frage kommt, das ist der von Donald Trump in den USA vorgeschlagene frühe Start der KI-Ausbildung im Kindergarten. Was Kinder auf dieser Stufe von KI profitieren könnten, ist auch für Fachleute schleierhaft. Sie finden, dass jüngere Kinder erst lernen sollten, sich im Alltag zurechtzufinden und sich mit Eltern und Gspänli auseinandersetzen, bevor sie sich von digitalen Chatbots grosser Technologieunternehmen belehren lassen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Der Autor war Professor für Medienpädagogik an der PH Zürich

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.