Kommentar

kontertext: Selber blöd.

Es kommt leider vor, dass man sich beim Lesen der Zeitung immer mal wieder, wie man so schön sagt, an den Kopf greift und sich fragt, wie kann jemand nur so blöd sein, dies zu tun oder jenes zu behaupten. Oft sind es jüngere Frauen und jüngere Männer oder sogar Jugendliche, die mit beneidenswerter Selbstsicherheit haarsträubende Unwissenheit zur Schau stellen und Meinungen vertreten, die sich so weltfremd anhören, dass es einem schlicht die Sprache verschlägt und man sich fragt, ob die ihnen zukommende mediale Aufmerksamkeit überhaupt gerechtfertigt ist.

Vor wenigen Wochen wurde ich aber beim Lesen eines Artikels über Che Guevara daran erinnert, wie blöd ich in jüngeren Jahren selbst mehr als einmal war. Gut möglich, dass ich auch heute vergleichbaren Irrtümern erliege, bloss wird es sich vermutlich nicht mehr ergeben, dass ich genügend Distanz gewinnen werde, um diese Irrtümer als solche erkennen zu können.

Was der genaue Anlass zu dem Artikel über den berühmten Guerillero aus Argentinien war, weiss ich nicht mehr, aber als ich wieder lesen musste, wie dieser «Che» während der kubanischen Revolution unverfroren Todesurteile gefällt und sie auch noch eigenhändig vollstreckt haben soll, lief es mir kalt den Rücken hinunter und es war mir peinlich, mir eingestehen zu müssen, dass ich einmal glaubte, dieser Mann sei ein Hoffnungsträger und ein Segen für die Unterjochten dieser Welt.

Wie blöd konnte ich sein.

Ich erinnerte mich auch daran, dass ich irgendwo bei meinen Büchern zu Politik und Geschichte das einst berühmte Tagebuch aus dem bolivianischen Dschungel finden müsste. Darin dokumentierte dieser Superstar der linksromantischen Folklore seinen zweiten Revolutionsversuch, der hier hoffnungslos scheiterte, weil er die vorherrschende Lage völlig falsch eingeschätzt hatte. Das Buch befand sich zwar in der untersten Reihe eines eher vernachlässigten Regals, aber es war tatsächlich dort und es enthielt ausser einigen eingelegten Zeitungsartikeln auch eine Schweizerfahne von der Grösse eines grossen Taschentuchs, auf welches ich ins Zentrum des weissen Kreuzes Guevaras bekanntestes Porträt mit dem Stern auf der Baskenmütze geklebt hatte. Damit, dass diese Fahne wohl einmal über meinem Bett gehangen hat, kann ich leben, aber ein bisschen peinlich berührt es mich dennoch, auch wenn ich bedenke, dass noch im Jahr 2012 die damalige Daimler AG sich nicht zu blöd war, mit diesem Bild für ihre Autos zu werben, indem sie den Stern der Weltrevolution auf der Baskenmütze durch den Mercedesstern ersetzte.

Ich kann auch damit leben, dass ich, nun aber in wirklich sehr jungen Jahren, einen schwarz-weissen Ho-Chi-Minh-Poster im Kinderzimmer hängen hatte. Peinlich ist mir dies eigentlich vor allem deshalb, weil ich damit meinen Eltern eine ideelle Eigenständigkeit vormachen wollte, ohne genau zu wissen, wofür dieser Revolutionär wirklich stand. Gut möglich, dass da auch mal Mao gehangen hat, denn ich erinnere mich, wie ich zusammen mit einem Freund bei der Chinesischen Botschaft in Bern vorbeigegangen bin, weil wir gehört hatten, dass man dort das «Rote Büchlein» also «Die Worte des Vorsitzenden Mao Tse Tung» geschenkt bekommen konnte. Ich meine mich an eine dienstbeflissene Chinesin erinnern zu können, die uns die Büchlein problemlos aushändigte, aber kein Hehl daraus machte, dass sie die Tür hinter uns möglichst schnell wieder schliessen wollte. Ich glaube nicht, dass sie die bekannte blaue Uniform trug, in meiner Erinnerung war sie eher unscheinbar. Enttäuschend war aber, daran erinnere ich mich genau, dass das kleine rote Ding in einem Plastikeinband steckte, und zwar handelte sich dabei um eine jener Arten von Plastik, die man nur ungern anfasst, weil sie die Haut kitzeln und irritieren. Auch das mag mit ein Grund gewesen sein, warum ich sehr wenig in dem Büchlein gelesen und es entsprechend als Stadtguerilla nie zu etwas gebracht habe. Dazu hätte ich bekanntlich im Volk schwimmen müssen, wie der Fisch im Wasser.

Wenn ich aber jetzt darin lese und dabei an das heutige China denke, das aus dem damaligen, völlig abgehängten Land geworden ist, erfüllt mich eine Mischung aus Belustigung, Verwunderung und Hochachtung. Soweit ich das heute selbst einzuschätzen vermag, war die uneingeschränkte Bewunderung für Mao sicher falsch, aber während seine Verdienste jenseits seiner gewaltigen Verbrechen umstritten sind, will ich mich für meine Teilnahme an Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg nicht entschuldigen. Im Gegenteil, viel zu lange war ich auch diesbezüglich zu blöd gewesen, um die in meinem Umfeld vorherrschende Haltung zu durchschauen, die derjenigen der offiziellen Schweiz und der massgebenden Medien entsprach und die bekanntlich bis in die Siebzigerjahre hinein dominierte. Nach einem Ostermarsch schrieb ich sogar einmal einen empörten Brief an die Organisatoren, weil ich meinte, der «niederträchtige Vietcong» würde auf den mitgetragenen Spruchbändern und Plakaten verharmlost. Von den Verbrechen der Amerikaner wusste ich wirklich nichts, denn darüber wurde in dem «Berner Tagblatt», das es zuhause gab, nicht berichtet. Erschreckend war aber, wie ich Jahre später feststellen musste, dass mein Brief in seiner Unfundiertheit zwar ziemlich lächerlich, in seinem Ton aber selbstgerecht, sogar überheblich war und dadurch an die Verlautbarungen erinnerte, in welchen Jugendliche heute ihre vermeintlich einzige Wahrheit verkünden.

Ich bin nicht sicher, ob ich an einer Demonstration gegen den Besuch des amerikanischen Oberbefehlshabers General Westmoreland in der Schweiz im Jahre 1969 teilgenommen habe, aber spätestens ab dann bildete ich mir ein, selber denken und mir mein eigenes, gerechtes Weltbild bauen zu können.

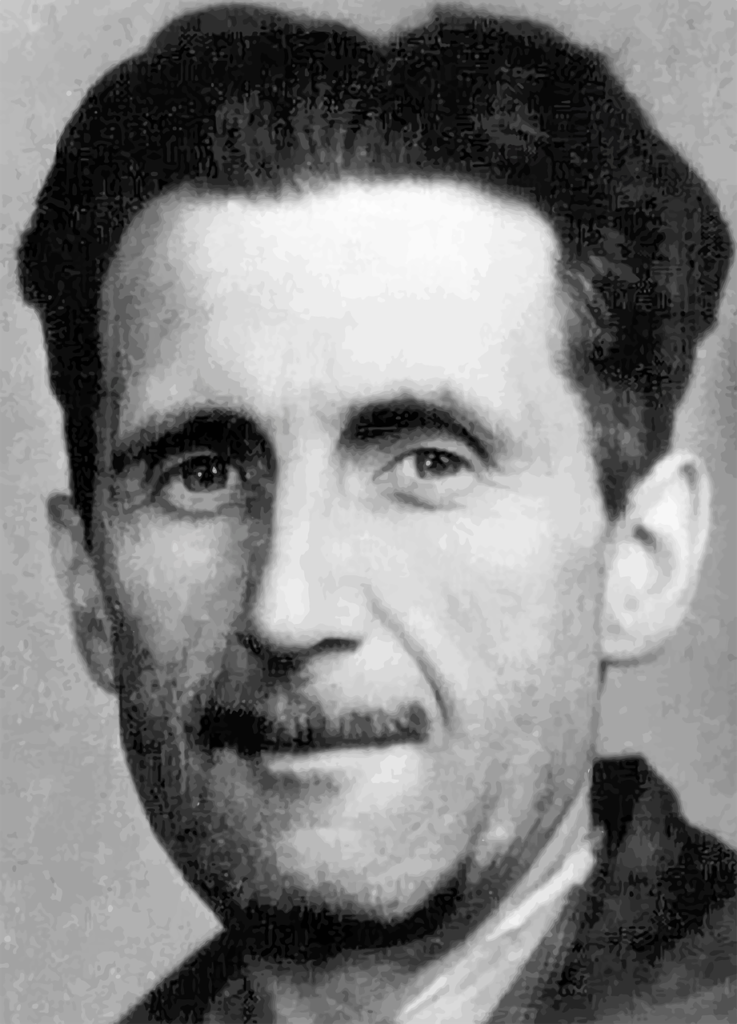

Aber auch da irrte ich mich, denn eine Dummheit, die nun wirklich richtig wehtut und die ich unumwunden als Blödheit bezeichnen muss, unterlief mir erst später, in der Tiefe des kalten Krieges, als ich im Kreis von literarisch interessierten Kollegen meinte, das Werk von George Orwell herabwürdigen, also eigentlich, wie man heute sagen würde, «canceln» zu müssen. Wir waren uns nicht einmal zu blöd, Orwell in Anlehnung an das Englische «George Borwell» zu nennen.

Wir hatten seinen grossen Roman «1984» sehr wohl gelesen, allerdings als die boshaft verzerrte Darstellung eines Gesellschaftssystems, mit welchem wir noch immer gewisse Hoffnungen verbanden. Sicher wandten wir uns auf Orwells Kosten auch einfach gegen jene Kräfte, die ihn im kalten Krieg gnadenlos instrumentalisierten. Es waren die Kräfte, die sich schlicht und einfach gegen jegliche Utopie und jegliche Veränderung sträubten, die damals hemmungslos mit dem Buch Orwells argumentierten. Aber so klar wie heute der utopische Traum der Sowjetunion als Irrweg dargestellt werden kann, so unbefriedigend war damals auch für uns eine alternativlose Bejahung der Zustände, die wir zu konfrontieren hatten. Wir brauchten einfach die Hoffnung auf einen andern möglichen Weg. Ich erinnere mich auch genau, dass ich überhaupt nicht vorbehaltlos alles gut fand, was ich über den «Osten», inklusive DDR wusste, aber ich dachte wie ein Freund, der immer wieder sagte: Die versuchen wenigstens etwas.

Dass ich aber zu blöd war, um auch vor diesem Hintergrund die Integrität, den Mut und überhaupt die Einzigartigkeit des Autors George Orwell zu erkennen, das tut mir bis heute sehr leid.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

Beat Sterchi ist freier Autor. Vor «Capricho» (Diogenes 2021) veröffentlichte er die Reisereportage «Going to Pristina» (essais agités 2018) und den Lyrikband «Aber gibt es keins» (Der gesunde Menschenversand, 2018). www.beatsterchi.ch

Unter «kontertext» schreibt eine externe Gruppe von Autorinnen und Autoren. Sie greift Beiträge aus Medien auf, widerspricht aus journalistischen oder sprachlichen Gründen und reflektiert Diskurse der Politik und der Kultur. Zurzeit schreiben regelmässig Silvia Henke, Mathias Knauer, Michel Mettler, Felix Schneider und Beat Sterchi.

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

Wow, was für ein ehrlicher Rückblick. Chapeau! In jungen Jahren fehlt oft noch das Bewusstsein, wie tief Menschen und Situationen hinterfragt werden sollten. Gerade in einer Zeit, in der Gleichaltrige mehr Einfluss haben als Eltern. Heute wird das noch verstärkt durch Insta, tiktok und Co. Ich bin unendlich dankbar für einen Vater, der an meiner Meinung stets interessiert war – diese und seine eigene! aber auch immer hinterfragte. Klüger werden wir alle, wenn wir im Gespräch bleiben, den Austausch pflegen und an anderen Meinungen interessiert sind. Und es gilt, was Heinrich Heine meinte: «Wer nie im Leben töricht war, ein Weiser war er nimmer.»

Chapeau, und wunderbar zu lesen 🙂 Ich denke SIE müssen sich keine Sorgen machen – wer sich selbst hinterfragt, so wie Sie, gar geliebte alte Überzeugungen prüft – ist auf dem richtigen Weg, altersgemäß reif zu werden – denke ich 🙂

Und – die Jungen wussten schon immer alles ganz genau, und ohne Selbstzweifel – ich auch! Schätze das ist ihre Rolle im Konzert des Lebens, Teil des erwachsen werdens, oder Rolle in der Entwicklung einer Gesellschaft. FATAL wird das Ganze, wenn die Alten sich wie Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene gerieren. OHNE einen Hauch von Weisheit oder Selbstzweifel. Jene kindisch zu nennen, wäre fast eine Beleidigung für Kinder & Jugend. Erwachsene Weisheit ist derzeit ein Auslaufmodell – hat ein Nachwuchsproblem – die Jungen können noch nicht, und die heute Alten konnten noch nie….? PS. Für mich (*50er Jahre) war Orwell nur düstere SciFi – ohne erkennbare Bezüge zu meinem Leben – heute fast «überholt» durch die Realität.

Die meisten Menschen leben von Narrativen, die sie sich selber zurecht legen aufgrund ihrer sozialen Umgebung und ihrer psychischen Mechanik. In der Jugend vor allem, aber nicht nur. Wer sich kaum mit sich selber beschäftigt im Laufe des Alterns, merkt auch nicht, wie er/sie sich gefangen ist im im Laufe der Einflüsse geformten Gefüge der Jahre. Werden diese Gefüge Teil einer Blase und später politisch, wird es gefährlich. Dann entstehen Typen wie Trump oder Putin und ihre Gefolgschaft. Oder sie konstruieren aus Fragmenten von Realitäten ihre Welt zu Gebilden, die ihnen Recht und Überlegenheit geben und sie immunisieren gegenüber Bildern der Realität.