Aitmatow lesen – Lenin verstehen

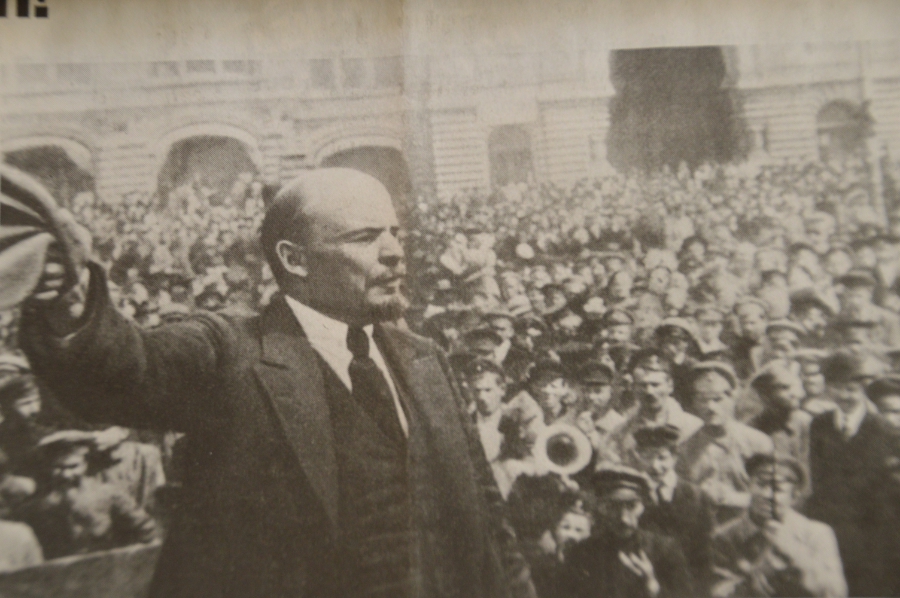

Lenin auf allen Kanälen: War «seine» Revolution schon gemacht, als er Anfang April 1917 aus der Schweiz nach Russland zurückkehrte? Hat es den «Sturm auf das Winterpalais» in Petrograd gar nie gegeben? War die von Leo Trotzki kommandierte Übernahme der Macht durch die Sowjets gar kein «Aufstand» von unten, sondern ein «Putsch» von oben?

Krieg beenden war erstes Ziel

Solche und ähnliche Fragen diskutieren in Radio, Fernsehen und Zeitungen hochgelehrte Historiker und Politkommentatoren 100 Jahre danach nun eingehend. Um diese Ereignisse herum gebe es viel Propaganda, Lügen und «Fake News» (gerade auch in Sergei Eisensteins Film «Oktober», 1927, zur Revolution), so wird erklärt.

Zwei wesentliche Punkte gehen dabei meist vergessen: Dass nämlich die provisorische, bürgerliche Regierung nach dem Rücktritt des Zaren 1917 weder willig noch fähig war, den grausamen Ersten Weltkrieg in Russland zu beenden. Und dass zweitens die mit dieser Regierung weiterhin herrschende, längst marode und dekadente Bourgeoisie, die Gorki in seinem Stück «Sommergäste» (Datschniki, 1904) so schön darstellt, zu den dringendsten Reformen gar nicht mehr fähig war.

Das erste und wichtigste Ziel Lenins und seines Oberkommandierenden der Roten Armee, Leo Trotzki, war denn auch die sofortige Beendigung des Krieges. Und der Kampf gegen die Hungersnöte in dem grossen Land – einhergehend mit einem staatlichen Getreidemonopol («die Brotfrage») und einer umfassenden Landreform. Diese hatten überall entstehende «Bauernkomitees» auf dem Land teils schon eingeleitet – und die Gutsherren enteignet. Schon Anfang Februar 1916 hatte Lenin auf einer Kundgebung in Bern erklärt, «dass die Arbeiter es als Verbrechen ansehen, aufeinander zu schiessen, dass die furchtbaren Schrecken des Krieges, die Empörung der Arbeiter dagegen zu einer proletarischen Revolution mit Notwendigkeit führen muss».

Frauen und Knechte gehandelt wie Vieh

Doch diese Hintergründe kommen wenig zur Sprache. Und noch weniger, wie Hunderte von Millionen Menschen – vor allem Frauen – durch diese Revolution aus Leibeigenschaft, Verknechtung und Unterdrückung befreit wurden. Sehr schön dargestellt wird dies exemplarisch durch den kirgisischen Schriftsteller Tschingis Aitmatow in der Novelle «Der erste Lehrer» (Pervij Utschitiel).

Tschingis Aitmatow: Der erste Lehrer, München: Verlag Antje Kunstmann, 2007, 94 Seiten, Fr. 14.90, ISBN: 978-3-88897-291-1.

Aitmatow, der durch seinen ländlichen Liebesroman «Dschamila» berühmt geworden ist, beschreibt darin das Schicksal des elternlosen Bauernmädchens Altynai, das in einem «Ail» (Dorf) bei seiner Tante in üblen Verhältnissen aufwächst. Bis kurz nach Krieg und Revolution 1922 ein junger Veteran der Roten Armee ins Dorf kommt und in einem ehemaligen Pferdestall eine Schule einrichtet. Widerwillig lassen die Bauern, die den Sinn des Unterrichts (besonders für Mädchen) nicht recht einsehen, ihre Kinder in die Schule gehen.

Altynai lernt begierig lesen, schreiben und rechnen. Doch eines Tages kommen Bekannte ihrer Tante hoch zu Ross vor die Schule, stürmen ins Klassenzimmer, schlagen den «ersten Lehrer» nieder – und entführen das Mädchen gewaltsam in ein Nachbardorf. «Was wollen Sie hier?» Hatte der Lehrer noch gefragt. Doch die Tante lachte ihn nur aus: «Mein Mädel will ich heute verheiraten!» Und Altynai wird zwangsverheiratet – als «Tokol», Zweitfrau, an einen schlimmen Gewalttäter verschachert, wie ein Stück Vieh.

Neue Zeit für Frauen

Nur Tage nach ihrer Entführung und Vergewaltigung kommt jedoch der Lehrer mit zwei Milizionären des lokalen Sowjets ins Dorf ihres Peinigers. Sie befreien Altynai und nehmen den Übeltäter fest. Für sie und Millionen von Frauen und Mädchen ist eine neue Zeit angebrochen. Sie dürfen zur Schule gehen – und müssen nicht mehr zu einem «Mulla», der ihnen nur ihre Unterdrückung eintrichtert. Die zuvor verschacherte Altynai geht später sogar in die Stadt an die Universität und wird Wissenschafterin.

Die schöne Geschichte illustriert den Grundsatz «Menschenrechte sind Frauenrechte» trefflich. Seit dem Zerfall der Sowjetunion sieht es – vorab in ihren früheren südlichen und muslimischen Republiken – für viele Frauen inzwischen wieder viel düsterer aus. Sie werden teils wieder bevormundet, entrechtet, zwangsverheiratet. Auch das geht bei den abgehobenen Debatten um Lenins Revolution derzeit oft etwas vergessen.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Niklaus Ramseyer konnte als Campesino (Kind landloser Bauern) dank kostenloser Volksschule im Nachbardorf etwas Brauchbares lernen.

Danke Niklaus Ramseyer. Ich werde das Buch lesen. Von Aitmatow kenne ich bereits Bücher. Richtig: Lenin wird heute oft falsch dargestellt. Es ist zu hoffen, dass man das zumindest im neuen Russland endlich korrigiert. Was für ein Schändung war es, Leningrad in St. Petersburg umzubenennen. Nun scheint sich gerade in dieser Richtung etwas zu bewegen. Vielleicht auch in Kirgisien, das hoffentlich bald wieder ein Teilstaat einer neuen, demokratischen Sowjetunion wird.

Danke für etwas Licht in der Düsternis!

Aber im «neuen Russland» unter Putin ist eine Korrektur vom Leninbild kaum zu erwarten, denn die herrschende Clique muss ihrerseits eine Revolution fürchten!

Das neue Russland ist erst im Anzug. Putin ist – das stimmt schon – ein Despot, machtbesessen und bisweilen faschistisch angehaucht. Aber einige Vorarbeiten hat er bereits geleistet. Die Finanz- und Wirtschafts-Oligarchen hat er zum grössten Teil enteignet. Vieles ist nach den unseligen Jahren Jelzins wieder in Staatsbesitz. Wenn Putin weg ist, könnte bald eine zweite Revolution ausbrechen. Die Land- und Produktionsanlagenräuber der 1990er werden alles versuchen, ihr Diebesgut wieder zurückzuholen. Das müsste nach einem turbulenten Zwischenspiel letztendlich scheitern. Eine schlagkräftige Linke dürfte sich bilden und die Macht übernehmen.

Um die Ereignis von 1917 und heute zu verstehen, muss man sich mit der Aussage von Karl Marx auseinander setzen.

Er sagte, erst wenn die Globalisierung abgeschlossen ist und die Welt umspannen wie ein Krake, dann ist die Chance auf eine Weltrevolution. Diese geht dann von dem am weitesten entwickelten Staat aus.

Wenn Marx recht hatte, war die Revolution 1917 und der Sozialismus in Osteuropa nur ein vorbeben.

Wenn sich TTIP, CETA durchsetzen, dann gibt es Länder nur noch auf dem Papier. Die Gesetze werden von einigen Großindustriellen gemacht. Council of Foreign Relation und deren Thinktanks verbreiten das Gift, um die Interessen weltweit durchzusetzen.

Das ist das Scenario das Marx beschrieb. Temperär aufgehalten wurde das nur durch soziale Marktwirtschaft und Sozialimus.

@ Peter Beutler: Die Bolschewiki haben den Bauern 1917 nach der Revolution Land versprochen, von den Grossgrundbesitzern enteignet, um die Bauern für die Revolution zu gewinnen, damals die grosse Mehrheit der russischen Bevölkerung. Proletariat im marxistischen Sinn existierte nur in den Städten. Den grossen Fehler machten die Bolschewiki mit der 1921 begonnenen Zwangskollektivierung, was dann auch zu Bürgerkieg und den Hungersnöten führten, weil der Grossteil der Bauern das gewonnene Land nicht hergeben wollten. Lenin war kein Befürworter der Zwangskollektivierung, wie sein Artikel von 1905 zeigt: https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/lenin/1905/wladimir-i-lenin-proletariat-und-bauernschaft-1

Dass die Zustände im Zarenreich übel waren, gehört sicher auch zu einer umfassenden Betrachtung der Russischen Revolution. Dieses Regime hatte zweifellos nichts anderes als einen Sturz verdient. Das ändert aber nichts daran, dass nach der Revolution eine nicht minder brutale Diktatur eingerichtet wurde.

Ich glaube, unter vernünftigen Menschen macht niemand Lenin zum Vorwurf, dass er eine Revolution angeführt hat. Die Vorwürfe beziehen sich auf das, was nachher daraus geworden ist.