Bund sichert Pharmaindustrie überrissene Einnahmen

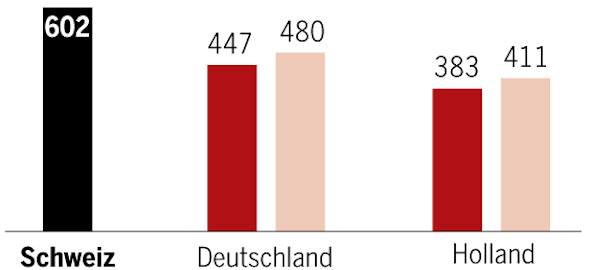

Die Schweizer Krankenkassen könnten locker eine Milliarde sparen, wenn sie für Medikamente nur so viel zahlen müssten wie die deutschen. Noch drastischer sieht der Vergleich mit Holland aus: Müssten die Kassen in der Schweiz für Arzneimittel nur so viel zahlen wie die Kassen in den Niederlanden, könnten sie ihre Prämien um 1,5 Milliarden Franken senken. Anders gerechnet: Pro Kopf der Bevölkerung geben die Krankenkassen für Medikamente in der Schweiz fast fünfzig Prozent mehr aus als in Holland.

Dieser negative Europarekord lässt sich nicht rechtfertigen mit dem Argument, die Schweizer hätten ein höheres Kostenniveau. Denn die Medikamentenkosten in Holland und Deutschland sind bei den obigen Vergleichen zu einem Wechselkurs von 1.32 Franken pro Euro umgerechnet. Diesen kaufkraftbereinigte Wechselkurs hat die Bank Bär als Annäherung ermittelt. Zum tatsächlichen Wechselkurs von 1.23 berechnet, könnte man die Prämien in der Schweiz zu holländischen Bedingungen sogar um 1,7 Milliarden und zu deutschen Bedingungen um 1,2 Milliarden Franken senken (siehe Grafik).

Sand in die Augen gestreut

Angesichts dieser Zahlen haben Pharma und Kassen der Öffentlichkeit letzte Woche Sand in die Augen gestreut. «Die Preise in der Schweiz nähern sich immer stärker dem europäischen Niveau an», lautete der Tenor von Pharmavertretern. Des Rätsels Lösung: Ihr Preisvergleich basiert nicht auf den Preisen, welche die Kassen zahlen müssen, sondern auf den Listenpreisen der Pharmafirmen, umgerechnt zu einem Wechselkurs von 1.29. Diese Fabrik-Listenpreise sind im Ausland weitgehend Phantompreise, die dort kaum jemand zahlt. Das Bundesamt für Gesundheit BAG räumt ein, dass es sich um einen verzerrten Vergleich handelt, entschuldigt aber: Die Fabrikpreise seien «die einzige stabile Grösse, an der wir uns orientieren können».

Wie krass diese Vergleiche daneben liegen können, hat der Kassensturz letzte Woche an einem Beispiel illustriert: Der Pharma-Listenpreis für den Cholesterinsenker Sortis ist in der Schweiz um elf Prozent günstiger als in Deutschland. Doch die Kassen zahlen in der Schweiz für eine 100er Packung à 20 mg 166 Franken, in Deutschland jedoch nur 23.50 Franken (Umrechnung zum Kurs von 1.29). Unter dem Titel «Krankenkassen könnten jährlich 128 Millionen sparen» hatte der Tages-Anzeiger das Beispiel Sortis schon im Sommer 2011 aufgegriffen. Zum riesigen Preisunterschied für die Kassen wollte sich Thomas Cueni von der Interpharma damals nicht äussern: Vergleiche, wie viel die Kassen für Medikamente zahlen, «bestehen unseres Wissens nicht».

Nur die Günstigsten unter Gleichen vergütet

Sortis zeigt exemplarisch, dass der Vergleich der Fabrikpreise, den die Pharmabranche und Santésuisse regelmässig publizieren, irrelevant ist für das, was den Kassen und Prämienzahlenden belastet wird. Denn in Deutschland gilt die Regel, dass die Kassen für Medikamente mit gleichem Nutzen auch einen gleichen Fest- oder Maximalpreis zahlen. Nur wenn eine Firma beweisen kann, dass ihr neues Medikament besser verträglich ist, besser wirkt oder weniger Nebenwirkungen hat, darf sie von den Kassen einen höheren Preis verlangen. Die Beweislage beurteilt das unabhängige «Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen» IQWiG.

Sortis-Herstellerin Pfizer versuchte vergeblich zu beweisen, dass Sortis im Vergleich zu viel günstigeren Cholesterinsenkern therapeutische Vorteile hat. Der Deutsche Gemeinsame Bundesausschuss, in dem Ärzteschaft, Spitäler und Krankenkassen vertreten sind, kam zum Schluss, dass Sortis keinen grösseren Nutzen bringt. Ein Rekurs vor Sozialgericht brachte Pfizer keinen Erfolg: Es gebe «keine Studien in der gebotenen Qualität», um irgendeinen Vorteil von Sortis zu belegen, urteilten die Richter vor zwei Jahren. Seither vergüten deutsche Kassen nur noch einen Siebtel des Preises, den Schweizer Kassen zahlen müssen.

Das Gebot der Wirtschaftlichkeit

Kein höherer Nutzen, kein höherer Preis: Diese Regel sollte eigentlich auch in der Schweiz gelten. Denn auch bei uns müssen kassenpflichtige Medikamente laut Gesetz «wirtschaftlich» sein. Unter mehreren zweckmässigen Behandlungsalternativen sei «bei vergleichbarem medizinischem Nutzen die kostengünstigste Variante» zu zahlen, urteilte das Bundesgericht wiederholt.

Doch über diese Urteile setzt sich das BAG hinweg und macht keinen Nutzenvergleich zwischen günstigen und teuren Cholesterinsenkern: «Selbst wenn das BAG Sortis als gleich wirksam beurteilen würde wie andere Cholesterinsenker, so bedeutet dies nicht einen gleichen Preis», hatte BAG-Sprecherin Mona Neidhart vor anderthalb Jahren zum Fall Sortis erklärt. Originalpräparate dürften selbst dann teurer sein, wenn sie nicht besser sind als Nachahmerprodukte. So sähen es Verordnungen und die «übliche Praxis» des BAG vor. Bundesgerichtsurteile seien für das BAG irrelevant, weil sie jeweils Einzelfälle beträfen. Allerdings sind es fast immer Einzelfälle, anhand derer das Bundesgericht die korrekte Anwendung der Gesetze festlegt.

Das BAG treibt es sogar auf die Spitze: Selbst unter völlig identischen Medikamente (gleiche Wirkstoffe und gleiche Hilfsstoffe/Galenik) verpflichtet es die Krankenkassen, auch die viel teureren zu zahlen (siehe «Millionen gesetzwidrig verpulvert»).

Gegen die Praxis des BAG können sich die Krankenkassen nicht wehren, denn weder sie noch Konsumentenorganisationen dürfen Entscheide des BAG auf Basis der Verordnungen anfechten. Ein Beschwerderecht hat der Gesetzgeber ausschliesslich den Pharmafirmen vorbehalten.

Gegen «Billigstmedizin»

Festpreise und ähnliche Abgeltungssysteme wollen die Pharmakonzerne verhindern. Letzte Woche meinte Interpharma Geschäftsführer Thomas Cueni im Radio abschätzig: «In den skandinavischen Ländern, Holland, Dänemark, England und vermehrt auch in Deutschland, da will man einfach nur das Billigste.» Das Billigste sei nicht immer das Richtige: «Ich sehe in diesen Ländern vermehrt, dass ein Patient drei oder viermal im Jahr auf ein anders umgestellt wird, weil ein anders billiger ist. Das entspricht schlicht nicht unserem schweizerischen Qualitätsanspruch.» Trotz Nachfragen lieferte Cueni keinen Beweis dafür, dass Patienten in Deutschland oder Holland häufiger auf ein anderes Medikament umstellen als in der Schweiz.

Wahrscheinlich ist das Gegenteil wahr: Die Absprachen zwischen Spitälern und Praxisärzten klappen in der Schweiz viel schlechter als etwa in Holland. Dort gibt es auch keine Ärzte, die selber Medikamente verkaufen und nur eine kleine Auswahl an Lager haben. Zudem empfehlen Apotheker häufig Produkte von Herstellern, an denen sie mehr verdienen – unabhängig davon, welches gleichartige Medikament der Patient bisher eingenommen hat. Das haben mehrere Apotheken-Tests gezeigt.

Noch keine seriöse Studie konnte nachweisen, dass es für Patienten in Deutschland oder Holland, wo der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ebenfalls konsequent durchgesetzt wird, auch nur geringe gesundheitliche Nachteile gibt. Eine Untersuchung «Referenzpreissysteme in Europa» im Auftrag der österreichischen Sozialversicherungsträger kam zum Schluss: «Es konnten keine nachteiligen Effekte auf die Gesundheit der Bevölkerung festgestellt werden».

—

Quellen für den Vergleich der Medikamentenausgaben der Kassen u.a.: BAG-Monitor (CH), Arzneimittelverordnungsreport (D); Stiftung für pharmazeutische Statistik und Krankenkassenverband (NL). Auswertung: Infosperber.ch

—

Dieser Beitrag erschien am 19.2.2013 auch im Tages-Anzeiger.

—

�berall in der Welt werden die Preise f�r die von den Krankenversicherungen verg�teten Medikamene vom Staat festgelegt. Unter den daf�r heragezogenen Kriterien spielt der vom Hersteller auf seinem Heimmarkt g�ltige Preis eine grosse Rolle. Deshalb haben die schweizerischen Multis ein riesiges Interesse daran, ihre Medikamente hierzulande so teuer wie m�glich vekaufen zu k�nnen. In Tat und Wahrheit subventionieren die Schweizerinnen und Schweizen mit der zu viel bezahlten Milliarde – das ergibt 125 Franken pro Kopf – die Voraussetzungen, damit Roche und Novartis v�llig durchgeknallte Reingewine von bis zu 20% vm Umsatz erzielen k�nnen, an welchen sich Vasella & Co. dann schamlos bereichern. Und die ausl�ndischen Fabrikanten nutzen die dem Bundesamt f�r Gesundheit aufgezwungee �Grossz�gigket� schamlos aus.

Ren� Jost