Im Kalten Krieg erlebte er Berns Enge

Nicht einmal mehr an der vertrauten Samstagsrunde im Restaurant Gfeller am Bärenplatz mochte Kurt Marti zuletzt teilnehmen. Sein Augenlicht war zu schwach, und er war zu gebrechlich, um sich aus dem Altersheim noch einmal aufzumachen in die Stadt, die sein Lebensmittelpunkt und seine Bühne war.

Der Schriftsteller und langjährige Pfarrer der Berner Nydeggkirche war auf dem Rückzug. Er brauchte immer weniger Platz, Besitz und Worte. In den Gesprächen, die ich mit ihm noch in seinem karg möblierten Zimmer führte, wurden seine Denkpausen immer länger, seine sparsamen Worte umso prägnanter und klarer. Sein letztes kleines Buch «Heilige Vergänglichkeit» bestand 2010 noch aus einzelnen Sätzen. «Spätsätze» nannte er sie im Untertitel.

Nun hat Kurt Marti das Ende seines Rückzugs erreicht und ist am 10. Februar kurz nach seinem 96. Geburtstag im Berner Altersheim Elfenaupark gestorben.

Der schonungslose Alte

Wer über Kurt Marti einen Nachruf schreibt, muss sich dem Vergleich mit dem Vorbild stellen. Nachrufe gehörten bei den zahlreichen Abdankungen, die er als Pfarrer gehalten hat, zu Martis Kerngeschäft. Und in seinem schmalen Gedichtband «Leichenreden» hat er 1969 gewissermassen den schonunglosen Nachruf erfunden. «Mein Bestseller», nannte er das bis heute populäre Büchlein mit einem Lächeln.

«liebe gemeinde

wir befehlen zu viel

wir gehorchen zu viel

wir leben zu wenig»

So endet eine der Reden. Der Vierzeiler ist zum oft zitierten, geflügelten Wort geworden. Marti verstiess in den Leichenreden gegen hohle Predigtfloskeln und die steifen Rituale der Beschönigung am Lebensende. Schonungslos machte er unerfülltes Leben sichtbar:

«betrauern wir diesen mann nicht,

weil er gestorben ist,

betrauern wir diesen mann,

weil er nie auf das urteil anderer pfiff.»

Auch am Ende seines eigenen Lebens machte Marti sich nichts vor. In einem seiner Spätsätze wunderte er sich über das Klischee, dass alte Menschen vergeistigt seien. In Wahrheit, widersprach er, sei er dauernd mit dem Körper und dessen Defiziten beschäftigt. Er sprach über die sinnlose Aneinanderreihung seiner Geburtstage, die er längst nicht mehr feiere. Er bekannte, sich in der leeren Zeit zu langweilen und auf den Tod zu warten. Sein Leben dauere schon viel zu lange.

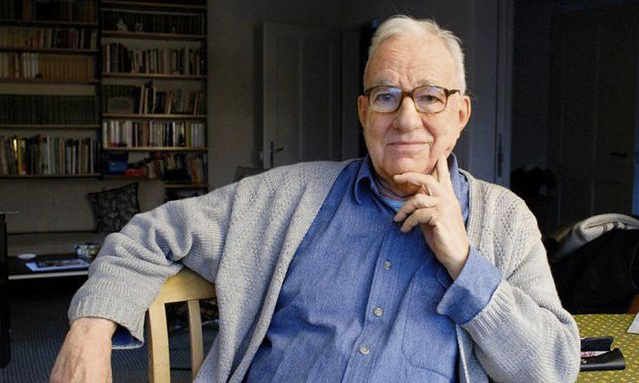

Die Bemühungen der modernen Medizin, die Menschen immer langlebiger zu machen, kamen ihm absurd vor. Er sei ein Überzähliger, ein Überbleibsel aus einer alten Zeit, sagte er bei unserem letzten Gespräch zu einer Zigarette im Fumoir des Altersheims. Dazu blickte er ein wenig verloren durch sein altes Brillenmodell zurück auf sein Leben.

Könnte er noch etwas sagen, wäre er froh, ist es zu Ende.

In mehreren Gesprächen mit dieser Zeitung sprach Marti in den letzten Jahren ungeschminkt aus, dass er alt, unbrauchbar, allein, am Erblinden und am Verblöden sei. Er verweigere sich allen Ansprüchen und dem Fortschritt. Marti trat da längst nicht mehr öffentlich auf, hatte sein literarisches Schaffen beendet, aber er hatte im persönlichen Gespräch immer noch etwas zu sagen. Seine ungeschminkten Interviews sind so etwas wie ein letztes, radikales Vermächtnis.

Der skeptische Geist

Kurt Marti war eine majestätische Erscheinung und ein wortgewaltiger Prediger. Von fern, auf der Kanzel der Nydeggkirche, erinnerte er an eine behäbige Gotthelf-Figur. Aber Marti sprach mit einer eindrücklichen Schärfe, intellektueller Klarheit und politischem Schneid. Am Ende eines Gottesdiensts konnte er schon mal dazu auffordern, keine Äpfel aus dem Südafrika des weissen Apartheid-Regimes zu kaufen.

An seinem 90. Geburtstag erklärte er, an einer Bilanz seines Lebens sei er nicht interessiert, sein Ruf sei ihm egal, Memoiren schreibe er keine. Sein Leben sei erfüllt, für eine Autobiografie aber zu wenig ergiebig. 2008 publizierte er zwar noch den Lebensbericht «Ein Topf voll Zeit», aber es war bloss eine Teilbiografie über seine jungen Jahre von 1928 bis 1948.

Marti erzählt darin von seiner verschonten Berner Jugend mitten im Krieg und vom Studium beim Theologen Karl Barth in Basel, der ihn «mit Skepsis imprägniert» habe. Früh durchschaute Marti die Heroisierung des Aktivdienstes, viel wichtiger war ihm die Entdeckung der Frauen und am wichtigsten seine Ehefrau und Lebensgeliebte. Ohne falsche Scheu erwähnte er das erfüllte Sexualleben mit seiner Partnerin.

Der politische Pfarrer

Zuerst war Marti Pfarrer im aargauischen Niederlenz, von 1961 bis 1983 dann an der Nydeggkirche in Bern. Bald wirkte er weit über die Kanzel hinaus. Er begriff sich nicht als Vertreter einer sich neutral zurückhaltenden Kirche, sondern als Bürger, der sich politisch einbrachte. Marti engagierte sich gegen Atomwaffen, Atomkraftwerke und die Intervention der USA in Vietnam.

Er gehörte zu den Mitbegründern der entwicklungspolitischen «Erklärung von Bern» (heute «Public Eye») und der heute aufgelösten «Gruppe Olten» der dissidenten Schweizer Schriftsteller. Marti diskutierte öffentlich mit Kommunisten und handelte sich bald den Ruf ein, selber ein halber Kommunist zu sein. Gerade auch in kirchlichen Kreisen galt der politisierte Berner Pfarrer als Reizfigur.

Marti rieb sich an der starren bürgerlichen Ordnung im Kalten Krieg. Die Ordnung reagierte. 1972 verweigerte ihm der Berner Regierungsrat aus politischen Gründen eine Theologieprofessur. In seinem politischen Tagebuch «Zum Beispiel Bern 1972» beschrieb er die antilinke Hysterie der bürgerlichen Schweiz – und wie der Zürcher FDP-Nationalrat und selbst ernannte Subversivenjäger Ernst Cincera mit seinem Informantennetz über 3500 Linksintellektuelle der Schweiz aushorchte. Unter ihnen Kurt Marti. Der Ehrverletzungsprozess, den Cincera gegen ihn anstrengte, endete für Marti in einer halben Niederlage und einem kostspieligen Vergleich.

Martis Ruf mehrten aber weniger die politischen Grabenkämpfe in der Heimat, sondern seine wortgewaltige Lyrik. 12 Gedichtbände hat er ab 1959 publiziert. Mit seiner ganz und gar unpastoralen, subversiven, verspielten und bisweilen erotischen Sprache gehörte er zu den Erneuerern der deutschsprachigen Lyrik. Seine Dialektgedichte haben zeitgleich mit Mani Matters Liedern die Mundartliteratur entstaubt.

Der grosser Berner

Er habe nicht das Gefühl, ein wichtiger Berner zu sein, er habe sich bloss ein paar mal eingemischt, sagte er in unserem Gespräch zu seinem 90. Geburtstag. Das war natürlich Koketterie. Marti wurde 1972 mit dem Grossen Berner Literaturpreis geehrt und erhielt 1977 von der Universität, die ihn verschmäht hatte, den Ehrendoktortitel. Im rot-grünen Bern von heute würde er weniger anecken, im Bern der 1960er- bis 1980er-Jahre aber fiel der dezidierte Pfarrer und Sprachkünstler auf.

Dass er es in Abrede stellte, hat vielleicht damit zu tun, dass man in Bern Leute nicht allzu gross werden lässt. Überdies hat Marti kein herausragendes Hauptwerk hinterlassen. Sein Werk ist vielmehr eine weit verzweigte Summe kleiner Werke. Es oszilliert zwischen Gedicht, Bericht und Predigt, zwischen Theologie, Literatur und Politik. Kurt Marti sprengte den Pfarrerrahmen der heute kraftlos wirkenden reformierten Kirche. Er selber sah sich aber nicht als dichtenden Pfarrer oder christlichen Dichter, vielmehr als Theologen – und als Schriftsteller. Für ihn selber war seine Mehrfachbegabung eine Herausforderung, bisweilen eine Zerreissprobe.

Der ratlose Christ

Früh hat er seine Zweifel am Glauben formuliert, als das für einen Pfarrer noch kühn war. «Ich glaube nicht, dass ich auferstehe», formulierte er 2010 in einem Ostergespräch mit der «Berner Zeitung» provokant. Er wisse nicht, was nach dem Tod komme, das überlasse er Gott.

«Wir Menschen leben in der Zeit, wir sind Zeitlinge. Wir können nur sagen: Alles was wir haben, ist vergänglich, es hat einen Anfang und ein Ende», erklärte Marti. Nach dem Tod würden wir in die Ewigkeit übergehen. Was das sei, könnten wir uns aber nicht vorstellen, denn Ewigkeit sei ohne Anfang und Ende, sei Zeitlosigkeit, Nicht-Zeit. In diese Wortlosigkeit hat sich Marti nun verabschiedet.

——————————————–

Dieser Artikel erschien zuerst in der «Berner Zeitung».

**********************************

*ABSCHIED IM BERNER MÜNSTER

Der Dankgottesdienst findet statt am Donnerstag, 23. Februar, um 14.00 im Berner Münster.

**********************************

Siehe auch:

- Daniel Rothenbühler: Zum Tod von Kurt Marti, 20.2.2017

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

Na ja. Im Rückblick ist Cincera wichtiger: der erste, der versucht hat, die Schweizer Linksintellektuellen und ihren Einfluss zu dokumentieren und kritisch zu erforschen. Menschen wie Marti findet man viele; Cincera ist als widerständiger Kulturhistoriker unersetzt.